前几天刷到一条后台采访视频,镜头扫过某音乐节的总策划名单,当“刘欢”两个字跳出来时,弹区突然活了:“看吧!我就说这事儿靠谱!”“有刘欢在,这音乐节能稳了。”

这话听着像调侃,细品却透着股子真心实意的信任。现在娱乐圈不缺“顶流”,不缺“话题”,可像刘欢这样,年过六旬还能让一群见惯了大场面的从业者、乃至普通观众,下意识觉得“有他在就行”的人,还真不多见。最近他刚拿下某国家级音乐项目的艺术指导头衔,网上讨论着“这次夺标,是不是众望所归”,倒让我想起这些年他一次次站在需要“压得住场子”的位置时,那些看似不费力,实则藏着几十年功力的“稳”——这“夺标”的底气,到底是哪来的?

从“学生歌手”到“业界标杆”,他手里攥着真本事

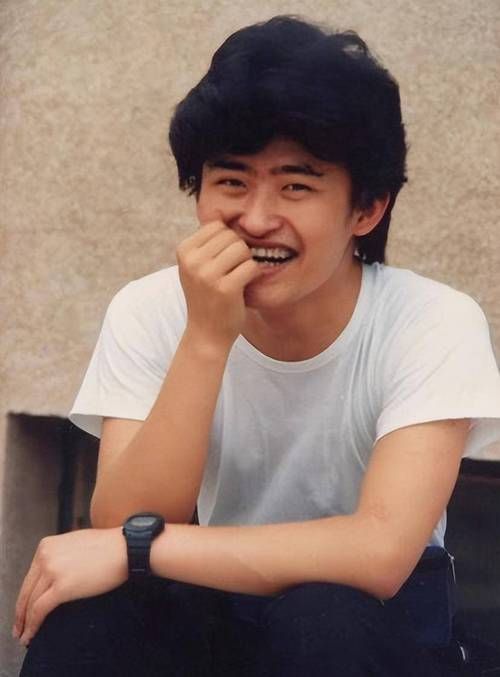

要说刘欢的“底子”,得从四十多年前说起。1980年代,中央音乐学院的校园里,有个总抱着吉他弹唱的男生,既能唱帕瓦罗蒂那种高难度的咏叹调,也能把少年壮志不言愁唱得让整个工地都跟着吼。那时候没人叫他“刘老师”,都喊他“学生歌手刘欢”,但很快,这个“学生歌手”就凭着一嗓子北京地铁有轨电车和弯弯的月亮”,成了内地流行音乐的“活招牌”。

你可能会说:“不就是唱歌好听嘛,现在技术发达,后期一修谁不行?”可真正懂行的人都知道,刘欢的“夺标”,从来不是靠嗓音的“硬件”,而是那套“软件”——他对音乐的“理解力”。当年录制好汉歌,作曲家赵季平要求他用方言感唱,他琢磨了三天三宿,把河南梆子的拖腔和美声的共鸣糅在一起,唱出了“大河向东流啊”那股子豪迈劲儿。后来千万次的问里那句“不知情苦的人,他不会幸福”,他故意没去飙高音,用气声裹着哽咽,听得人心里发紧——这种“懂音乐、懂歌词、懂人”的三重奏,现在还有几个歌手真下功夫练?

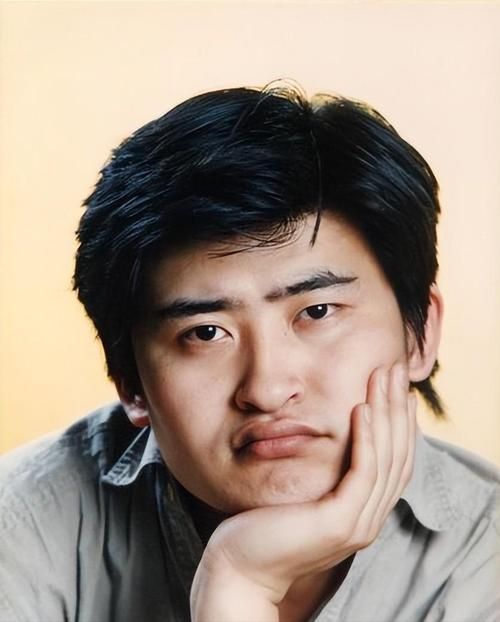

再往后,他成了中国好声音里戴着帽子、闭着眼睛听歌的“刘欢导师”。那时候多少人吐槽他“太严肃”,可现在回头看,他点评学员的每一句话,都像拿着手术刀解剖作品:“这首歌你音准节奏都没问题,但缺的是‘气口里的故事’。”“这个转音不是炫技,得让听众觉得你是‘情到深处才这样’。”多少学员后来都说:“刘老师点完,突然明白自己以前唱歌都是在‘完成技术’,不是‘表达情感’。”这种能直击音乐内核的专业力,不就是“夺标”时最硬的“通行证”吗?

“不抢戏”的智慧,才是顶级玩家的“潜规则”

这些年见过太多“抢戏”的艺人:综艺里拼命刷存在感,合作时抢C位不撒手,可刘欢偏不。他就像个围棋高手,总知道什么时候该“舍”,什么时候该“守”。

去年有个国家级的文化交流活动,请了几位老艺术家和新晋流量同台,原以为是“新旧碰撞”,结果彩排现场乱成一团:流量明星不断改走位,想让自己更出镜;导演组为了收视,硬塞进去些和网络热梗相关的环节。眼看活动要变味儿,主办方把刘欢请来了——没一句指责,没提任何额外要求,他只是拿着策划案坐到导演组旁边:“这段编曲是不是太满了?给民间乐手留点呼吸空间。”“这个互动环节有点尬,不如让老艺术家们清唱一段,更有味道。”那天下午,整个彩排室突然静下来,所有人都围着他听建议,最后活动大获成功,网评说“终于看到了文化该有的样子”,可谁都知道,是刘欢用“不抢戏”的智慧,把一场可能“跑偏”的硬仗,稳稳拉回了正轨。

他总说:“舞台不是个人的,是给作品留地方的。”所以在他的节目里,你永远看不到他抢镜头的特写,更多时候他都在听别人说话,在别人唱完鼓掌时,眼里是真诚的欣赏。这种“甘当配角”的胸襟,反而让他成了那个“最不能少的主角”——就像一场球赛,核心射手得分好看,但那个总能在关键时刻传球、防守、控场的控卫,才真正决定球队的下限。这不就是“夺标”的另一种密码吗?

68岁还在“拼”,他争的从来不是“标”

前几天有人问他:“都这年纪了,还这么拼着接项目,图啥?”他笑了笑,说:“我没图啥,就是觉得有些事,总得有人操心。”

这份“操心”,藏在去年做“非遗音乐传承”项目时,他带着团队跑十几个省,跟那些快失传的民间艺人录素材,为了还原一个古乐器的音色,能泡在录音室一周;也藏在疫情期间,他线上开公益音乐课,对着镜头一句句教学生发声,说“这段时间正好让嗓子歇歇,可脑子不能闲着”;更藏在现在,他还是那个每天早上六点起床,看书、练琴、研究新技术的“老学究”,他的书架上,一半是音乐理论,一半是历史哲学——他说:“音乐这东西,光懂技巧不行,得有文化的根。”

所以你看,刘欢的“夺标”,从来不是为了某个奖项、某个头衔,甚至不是为了“证明自己”。他就像个园丁,几十年如一日地浇水、施肥,看着这棵叫“音乐”的大树长得枝繁叶茂,能在更多人底下遮阴,就够了。这种“不为夺标而来,却总能在需要时站出来”的通透,不正是现在娱乐圈最缺的“定海神针”吗?

说到底,观众的眼睛是雪亮的。他们追捧的从来不是“不老神话”,而是“真本事”;他们需要的不是“完美偶像”,而是“能让人安心的人”。刘欢为什么总能被“需要”?因为他用半辈子告诉我们:真正的实力,是岁月沉淀不下来的;真正的价值,是名利动摇不了的;真正的“夺标”,不是为了站在山顶,而是为了让更多的人,能站在更高的地方。