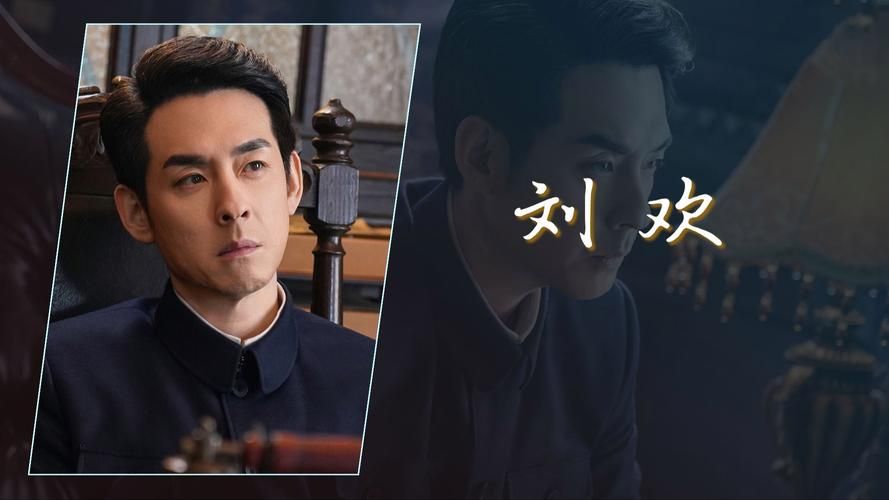

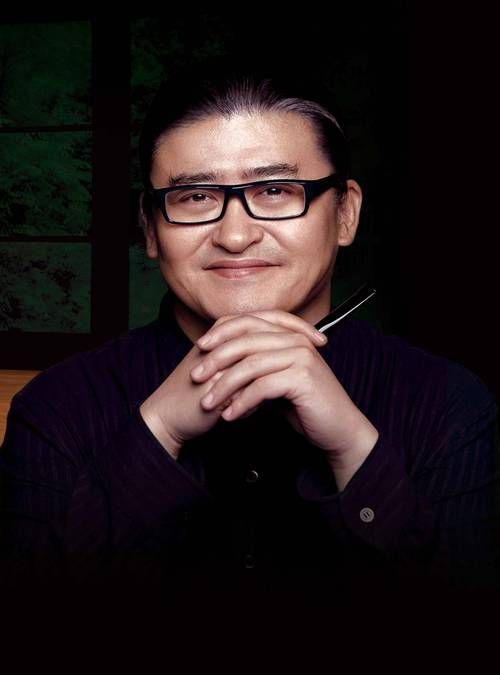

提起刘欢,很多人的第一反应是“华语乐坛的常青树”,是舞台上唱好汉歌时眼含热泪的“歌者”,是中国好声音里戴着标志性强帽子的“音乐导师”。但很少有人知道,这个在舞台上光芒万丈的男人,这辈子最“不讲究”的一场仪式,却成了娱乐圈里爱情最美的模样——他和妻子卢璐的婚礼,没请明星助阵,没办盛大排场,甚至卢璐都没穿婚纱,却在30多年后,被越来越多人反复提起,说这才是“顶级的大爱”。

一、没红包、没婚纱、没大场面,婚礼现场像个“家常便饭”

1990年,28岁的刘欢已经是小有名气的歌手,刚凭借少年壮志不言愁火遍全国。事业上升期的他,没像现在明星一样办千万婚礼、请满圈好友捧场,而是选在北京自家的小院里,和相恋多年的卢璐悄悄结了婚。

那天没有专业婚庆公司布置,院子里只挂了几串彩灯,几张桌子拼在一起,请的客人大多是他们的大学同学和音乐圈的老友,连婚礼司仪都是刘欢的朋友临时客串的。卢璐没穿昂贵的婚纱,只穿了一件自己平时穿的素色连衣裙,连头发都没怎么整理,就笑着站在刘欢身边,像个刚从菜市场回来的普通妻子。

最让人意外的是“礼金”环节。刘欢觉得收红包太“见外”,直接跟朋友说:“你们人来就行,非要带东西,就带两瓶好酒吧,晚上咱们喝一杯。”所以那天的婚礼,没有成堆的红包,只有散落在桌子上的空酒瓶和朋友们“大碗喝酒、大块吃肉”的笑闹声。事后有人问他:“你当时是红人,怎么不办个排场大的婚礼,让圈子里都羡慕羡慕?”刘欢笑着说:“婚礼是两个人的事,不是给别人看的。我娶她,是想跟她过一辈子,不是演给别人看的戏。”

二、从“校园情侣”到“白发夫妻”,爱情里最好的“排场”是“不分离”

刘欢和卢璐的爱情,始于1981年的北京外国语大学。那年19岁的刘欢还是个怀揣音乐梦的穷学生,经常在学校的食堂里弹吉他写歌;而卢璐是他的同班同学,长得文静,成绩又好,是很多男生暗恋的“女神”。

两人第一次正式约会,是刘欢用攒了三个月的生活费,请卢璐去学校门口的小吃店吃“麻辣烫”。一碗麻辣烫加两个馒头,他们从晚饭吃到深夜,刘欢给她讲自己的音乐梦想,卢璐就安静地听,偶尔插一句“我觉得你写的歌很好听”。就是这样的“朴素”,成了他们爱情的底色。

毕业后,刘欢为了音乐梦想四处跑场子,有时候一天要赶三场演出,凌晨才回家;卢璐则一边工作一边支持他,甚至把工资省下来给他买音乐设备。1990年刘欢小有名气后,追求他的粉丝不在少数,甚至有女粉丝直接写信说“我愿意为你做任何事”,刘欢总是把信收好,然后回家对卢璐说:“你看,我家‘领导’对我多好,谁都不能抢走她。”

结婚后,卢璐成了刘欢背后的“定海神针”。刘欢后来因为身材发福被网友吐槽“胖得油腻”,卢璐就在公开场合说:“他胖是因为我做的饭好吃,你们懂什么?”刘欢生病住院,她日夜守在床边,连医生都劝她“歇会儿”,她说:“我守着他,比吃药都管用。”30多年过去,两人从青丝到白发,依旧会在纪念日给对方写一封手写信,还会像年轻时一样,手牵手去公园散步,刘欢会笑着对身边人说:“你看,我老婆现在还是当年那个喜欢听我唱歌的小姑娘。”

三、娱乐圈“奢靡婚礼”泛滥,刘欢的“简配”反而成了爱情“顶配”

现在的娱乐圈,婚礼似乎成了一场“攀比大赛”:明星们动辄花几千万布置现场,请几十位明星助阵,穿几十万的婚纱,甚至有人为了抢头条,故意把婚礼办成“直播带货”。但热闹过后,却很少有婚姻能撑过三年五年。

前不久,某男星办婚礼,光是现场布置就花了2000万,邀请了半个娱乐圈的明星走红毯,结果婚礼刚过半年,就被曝出出轨新闻。反观刘欢和卢璐的婚礼,没花一分钱炒作,没请一个明星捧场,却把日子过成了娱乐圈的“活教材”:他们一起经历了刘欢事业的低谷期,一起扛过了他生病时的痛苦,一起把女儿培养成了优秀的人,直到现在,还会在社交媒体上互相调侃“我家那个胖老头”和“我家那个唠叨老婆”。

有人说:“刘欢的婚礼是大爱,因为他们是‘老派爱情’,现在的人学不来。”但其实不是学不来,而是很多人忘了:婚礼的意义从来不是“炫耀给别人看”,而是“承诺给对方一辈子”。刘欢和卢璐的婚礼,没有华丽的舞台,却有一颗愿意为对方“洗手作羹汤”的心;没有昂贵的礼物,却有一句“我愿意跟你过一辈子”的真心。

30多年后,当人们再提起刘欢的婚礼,终于明白:爱情里最好的“排场”,从来不是花了多少钱、请了多少人,而是“岁月流转,我身边依然是你”。这或许就是“大爱”最真实的模样——不喧嚣,却足够深情;不张扬,却足够长久。