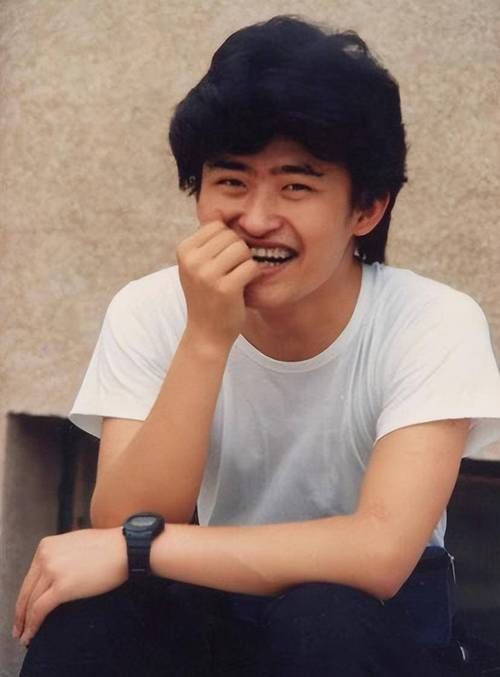

1981年的秋天,中央音乐学院门口走来一个穿着蓝色工装夹克的瘦高个男生。他手里拎着个半旧的人造革皮箱,箱角沾着点天津老家的尘土,眼神却亮得像淬了光——没人想到,这个叫刘欢的大一新生,会在几年后让整个华语乐坛为他侧目,但更没人想到,他那段看似“按部就班”的大学时光里,其实早就埋着无数“不按常理出牌”的伏笔。

一、从“煤球店学徒”到音乐学院“神童”:天赋藏在生活褶皱里

要说刘欢大一时的“高光时刻”,得先回溯他的童年。在天津五大道的胡同里长大,他家楼下就是间煤球店,每天弥漫着的不是书香,是煤烟味儿。可偏偏就是在这烟火气里,刘欢的音乐天赋像野草一样冒了出来——巷口卖糖葫芦的二叔哼几句评剧,他能学得分毫不差;邻居家的收音机里飘出样板戏,他扒着窗台听几遍,就能用破锣嗓子把整段唱下来。

“那时候哪懂什么乐理啊,就是觉得这调调钻进耳朵里,自己就想跟着晃。”刘欢后来在接受采访时笑言,真让他和音乐“正式握手”,是小学五年级时音乐老师的一次家访。老师发现这小子能把国际歌的旋律改成天津快板,当即拍板:“这孩子必须去少年宫学琴!”可家里条件有限,买不起钢琴,老师就让他参加学校的合唱队,用“听音模唱”的方式硬是闯进了市里的少儿合唱团。

高考那年,很多同学还在为考学死磕书本,刘欢已经在天津歌舞团帮着写配器、弹伴奏了。“那时候最常干的事,是把流行歌的谱子扒下来,改成管弦乐版本。”他笑着说,“别人觉得是‘不务正业’,可对我来说,音乐就是‘过日子’——今天琢磨怎么把甜蜜蜜的小提琴声部写得缠绵点,明天想想北国之春的口琴该配什么和弦,比数理化有意思多了。”

所以当刘欢以专业课全国第一的成绩考入中央音乐学院,系主任看着这个“没受过科班训练但乐感绝了”的学生,只说了一句话:“这孩子,是把生活过成音乐了。”

二、大一课堂的“另类学霸”:琴房里的“拼命三郎”和图书馆里的“野书收藏家”

进了大学,刘欢成了作曲系80级“黄埔一期”里最特殊的存在。同学们大多从小接受专业训练,视唱练耳、和声配器样样拿手,而他像个“野蛮生长”的野路子——乐理知识靠自学,和声作业写错了就撕了重写,为了弄懂赋格曲的对位法,能在琴房待到宿舍楼锁门。

“他不是那种‘别人玩我学’的学霸,而是‘不学就难受’的疯子。”同班同学、后来成为著名作曲家的徐沛东回忆,“那时候我们晚上十点准时回宿舍,刘欢总带着个搪瓷缸子,里面装着浓茶,在琴房练到凌晨。不是弹练习曲,是一遍遍扒罗忠镕的山歌,或者琢磨斯特劳斯的圆舞曲里哪个和弦能用在流行歌里。”

但让人意外的是,这个“拼命三郎”在课堂上从不“死磕课本”。有次音乐史老师讲到西方中世纪格里高利圣咏,别的同学忙着记笔记,刘欢却举手问:“老师,这圣咏的旋律线,怎么和咱们云南山歌的‘长拖腔’那么像?能不能试试把圣咏的和声结构,跟侗族大歌的复调结合起来?”教室里先是安静,接着响起笑声——但谁也没想到,几十年后,这“异想天开”的思路,真的被他用在了好汉歌的创作里:“好汉歌的旋律,就是憋着劲儿把河北梆子的‘炸音’和圣咏的‘圣洁感’揉一块儿,听着像山歌,其实里有大学问。”

除了琴房,刘欢最常待的地方是图书馆。那时候流行歌还没“正名”,图书馆里关于流行音乐的书少得可怜,他就钻进“禁书区”翻译本,布鲁斯、爵士乐、摇滚乐的历史,被他从书页里一个个“抠”出来。“有次发现本论猫王的旧书,书页都泛黄了,他直接借出去一个月,每天上课揣在怀里,同学打趣他‘把偶像供起来了’,他说‘这不是偶像,是密码——猫王怎么让白人听懂黑人的布鲁斯?我得解密’。”徐沛东说,现在看来,刘欢后来在弯弯的月亮里用的“五声音阶+蓝调滑音”,不就是在图书馆里偷师来的吗?

三、“第一次公开演出”的意外走红:一首歌让全校记住“会写歌的刘欢”

大学二年级那年,学校要办“迎新晚会”,作曲系老师觉得大一新生刘欢写的东西“有点意思”,就把他的歌曲落叶塞进了节目单。谁也没想到,这首歌后来成了整场晚会的“王炸”。

“那时候我们没经验,刘欢自己写了词曲,找了两个同学,一个弹吉他, one打非洲鼓,就上了。”参加当年演出的学生马玉涛记得,“落叶不是那种激昂的进行曲,是特别温柔的民谣风,‘秋天的叶子黄了,风轻轻吹过我的脸庞’,前奏一起,台下都安静了。刘欢站在台上,穿着件洗得发白的军绿色外套,闭着眼睛唱,声音不像现在这么浑厚,是清亮亮的,像把小刀子,一下下划进心里。”

唱到副歌时,台下突然有同学跟着哼起来。“不是刻意起哄,是太自然了——那旋律就像你心里本来就有首歌,被他唱了出来。”马玉涛说,“唱完台下沉默了两秒,然后掌声跟炸雷似的,把礼堂的窗户都震响了。”那之后,“刘欢”这个名字成了中央音乐学院的“隐形标签”——别系同学见面不问“你哪个班的”,直接问“就是那个会写落叶的刘欢?”

现在回看,落叶其实算不上刘欢最好的作品,但它像一颗火种,点燃了他对“中国流行音乐”的思考:“那时候总听人说‘流行音乐就是口水歌’,可我写的落叶,歌词里有校园里的梧桐树,旋律里有我从小听到的评剧韵脚,这难道不算‘正经音乐’吗?”正是这种“较真”,让他在大学就开始尝试把民族元素和流行音乐糅合,为后来的千万次的问从头再来埋下伏笔。

四、大一埋下的“不驯种子”:为什么说这个决定影响了他的一生?

很多人知道刘欢是“乐坛常青树”,却很少有人知道,他大一那年做的一个“叛逆”决定——拒绝了北京某歌舞团的“铁饭碗”邀请。

“那时候毕业包分配,歌舞团说‘来吧,给你个独唱演员的位置,稳定’,很多同学都羡慕得不行。”刘欢在访谈里提起,当时系主任找他谈话:“刘欢啊,歌舞团多好,以后能上电视、能出国,别总琢磨那些‘没谱的流行音乐’了。”可他却说:“我不想一辈子唱别人写的歌,我想写能让街坊邻居听懂的歌,就像小时候楼下煤球店的二叔,哼两句就跟着乐的歌。”

这个决定在当时看来“太冒险”——上世纪80年代初,流行音乐还没登堂入室,写歌的“个体户”连档案都无处安放。但刘欢偏要试试:“大一的时候我就想,音乐如果只活在音乐厅里,那它就死了。得有人把它从象牙塔里拖出来,让它在胡同里、在工厂里、在田埂上活起来。”

现在看,这个“大一的决定”几乎定义了他的音乐人生:他拒绝成为“学院派”的刻标本,也不肯做“流行圈”的流水线歌手;他既能用好汉歌征服市井百姓,也能用往事随风触动文艺青年;他唱从头再来给下岗工人鼓劲,也唱凤凰于飞给甄嬛传里的后宫添彩。而这一切的起点,不过是大一那年那个不甘于“被定义”的少年,在琴房里写的第一首落叶,在图书馆里翻的第一本“野书”,在舞台上说的第一句“大家好,我是刘欢”。

写在最后:每个“开挂”的瞬间,都是生活给的掌声

如今再提起刘欢,人们说他“嗓音浑厚如酒”“舞台张力千年一遇”,可很少有人记得,他也曾是个在琴房熬夜写歌的大一新生,在图书馆啃翻译本的“笨学生”,在迎新晚会紧张到手心冒汗的“新人”。

但正是这些“不被看好”的瞬间,把一个天津胡同里的煤球店少年,活成了华语乐坛的“活化石”。他的故事里藏着最朴素的真理:所谓“天选之人”,不过是把热爱熬成了习惯;所谓“开挂人生”,不过是把每个“大一”的日子都过成了“不设限”的探索。

所以啊,别总觉得“别人的大一”闪闪发光——你深夜在琴房练过的音阶,图书馆里读过的“闲书”,甚至课堂上那个“冒傻气”的问题,也许就是未来的你,最想感谢的“高光时刻”。