提起刘欢,你的第一反应会是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问中“千万里我追寻着你”的深情,还是弯弯的月亮里“岁月静静地流”的温柔?在那个没有修音、没有滤镜的年代,他用一副被上帝亲吻过的嗓子,刻下了无数华语乐坛的标杆。可很少有人知道,这位“歌坛常青树”的嗓音,曾在一个十字路口被拦腰截断——2009年,他因心脏问题和声带血管瘤,接受了手术。十多年过去,当“高音”“刘欢”这两个词渐渐不再紧密相连时,我们或许该问:那个曾经唱裂云霄的声音,究竟经历了什么?而他又在用自己的经历,告诉这个世界什么?

从“校园歌手”到“国民嗓子”:被天赋偏爱的刘欢,从未止步

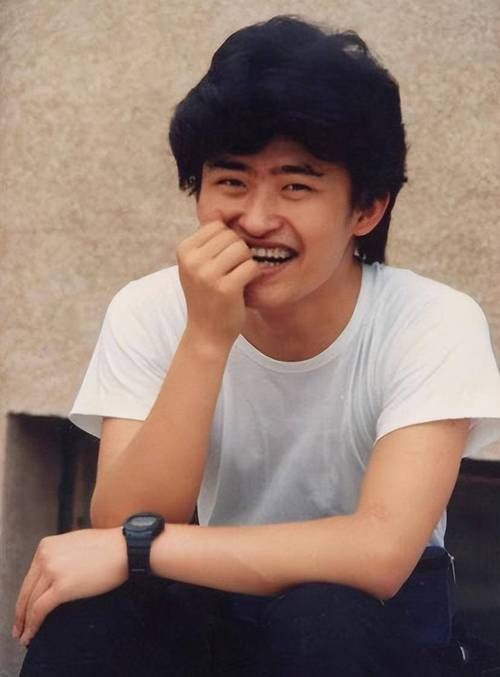

1953年出生在北京的刘欢,似乎天生就与音乐有缘分。中央财经大学的会计系毕业,却一头扎进了音乐的海洋。80年代,他还是中国人民大学教书育人的讲师,晚上却抱着吉他在学校礼堂、小酒吧里唱歌。那时的北京城,流行音乐刚萌芽,而刘欢的声音像一道光——既有学院派的严谨,又带着市井气的鲜活,高音能冲破屋顶,低音能沉进心底。

1987年,他为电视剧便衣警察唱的少年壮志不言愁,一下子火遍大江南北。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,没有华丽的技巧,却唱出了整整一代人的热血与担当。后来北京人在纽约里的千万次的问,他用嘶哑又克制的嗓音,唱出了文化碰撞下的迷茫与执着,拿了格莱美奖提名,成为第一个在主流国际舞台露面的华语歌手。再到好汉歌,“大河向东哇”的吼腔,让连五音不全的大爷大妈都能跟着哼唱——刘欢的声音,在那个年代,不是 entertainment,是情绪的出口,是时代的注脚。

那时候的刘欢,站在舞台中央,像一棵枝繁叶茂的大树,根系深扎在音乐的土壤里,枝叶却肆意生长,覆盖了整个华语乐坛。没人想过,这棵“大树”有一天会失去最引以为傲的“枝叶”——他那如泉水般流淌的高音。

命运的“十字路口”:当嗓子遇上手术,是妥协还是战斗?

2009年,对刘欢来说是人生的“急刹车”。连续几个月的巡演,让他的身体亮起了红灯:心脏被查出严重问题,必须立刻手术;同时,声带上长了个血管瘤,再不处理,嗓子可能永远“废”了。

手术那天,他躺在病床上,心里想的不是“还能不能唱歌”,而是“还能教课吗”——那时他还在人大当老师,音乐对他来说,从来不只是舞台上的表演,更是讲台上的传承。医生说,手术后嗓音肯定会变,高音基本别想了,他点点头,没说话,但眼里的光没灭。

很多人觉得,这对他太残忍了。毕竟,他是“华语乐坛的高音天花板”,是能唱到High C的“活化石”。可刘欢自己好像早有准备:“嗓子不是工具,是朋友。朋友生病了,你得照顾它,而不是逼它。”术后漫长的恢复期里,他学会了和新的“嗓子”相处——高音唱不了了,那就用中低音的醇厚讲故事;气息弱了,那就用更细腻的咬字和情感弥补。

2012年,他担任中国好声音导师,第一期节目里,他选了一位叫徐海星的学员,说她的声音里有“岁月的味道”。当徐海星唱起自己,台下观众都哭了,而刘欢在评委席上,悄悄红了眼眶。那一刻,我们知道,他没离开音乐,只是换了一种方式站在音乐里——从“台前”到“幕后”,从“表演者”到“倾听者”,他用声音找到了新的使命。

十年沉淀:当“高音”不再,什么是刘欢的“武器”?

如今的刘欢,很少再在舞台上飙高音。你听他用从头再来里的声音,讲人生的不易;用家园里的旋律,唱对土地的眷恋;甚至在歌手舞台上,他用重新编曲的从前慢,把李宗盛的“低吟浅唱”唱出了岁月的重量。有人说,刘欢“退步了”,可细听你会发现:他的声音里,少了技巧的锋芒,多了生命的沉淀。

有次采访,记者问他:“后悔做过手术吗?”他笑着说:“后悔?不后悔。就像一棵树,枝叶被修剪了,但它会长出更深的根。”是啊,手术后,他开始研究中国民歌,开始教学生唱歌,开始用音乐做公益——他把“嗓子”的局限,变成了音乐的“无限”。当年轻歌手问他“高音怎么练”时,他会说:“别只练高音,先学会用声音讲‘人话’。”

原来,真正的“嗓子”,从来不是声带的震动,而是心里的热爱。刘欢用十年告诉我们:艺术的生命力,不在于“技巧”多高超,而在于“真诚”有多深。就像他常说的:“音乐是流动的,人心才是河床。河床要是干了,再多的水也流不起来。”

写在最后:我们怀念刘欢的“高音”,更心疼他的“坚守”

记得去年有场老友音乐会,刘欢和那英合唱好汉歌。当那英唱到“路见不平一声吼哇”的时候,他笑着摆摆手,用更沉稳的声音接了一句“该出手时就出手”,台下掌声雷动。那一刻,我突然懂了:我们怀念的,从来不是那个能唱裂云霄的“刘欢”,而是那个把音乐当生命、把观众当亲人、把坚守当信仰的“老男孩”。

从20岁的“校园歌手”,到60岁的“音乐导师”,刘欢用40多年的时间,给我们上了一课:真正的好艺术家,不是“不会被淘汰”,而是“懂得如何被重新定义”。声带可以受伤,热爱永不褪色;高音可以消失,初心从未走远。

或许,这就是刘欢留给我们最珍贵的礼物——在喧嚣的娱乐圈里,他始终记得:音乐的本质,不是“惊艳”,而是“长情”;不是“征服”,而是“陪伴”。而我们,何其有幸,能被这样的“长情”陪伴了这么多年。