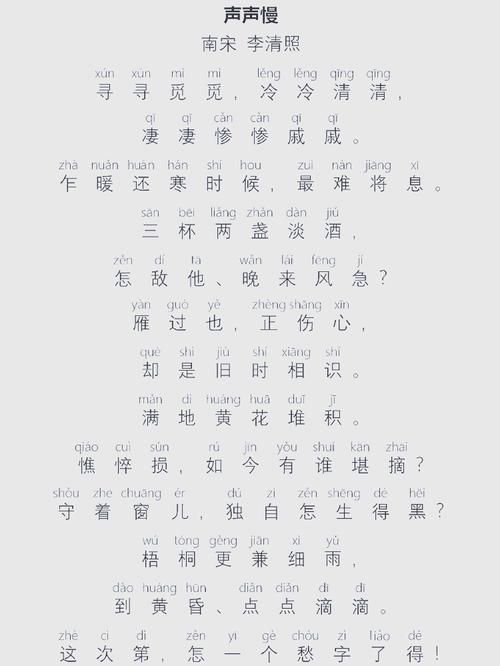

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”——

当这句9个字的叠词从刘欢的嗓子里流淌出来时,你能想象吗?2023年的短视频平台,00后们用这段旋律搭配古风穿搭、城市夜景,甚至考研复习的日常,硬生生把一首近千年前的宋词,变成了播放量破10亿的“时代BGM”。

有人问:“声声慢不是李清照写的吗?怎么成了刘欢的‘王炸’?”

其实啊,这事得从20年前说起。2008年北京奥运会开幕式上,刘欢一曲北京北京让全世界记住了他“厚如深海”的嗓音。但鲜少人知道,他私下里有个“执念”:想把中文里的“文字之美”,用音乐写成“可听的画”。而声声慢,就是他花20年磨出来的“水墨画”。

一、刘欢的声声慢,到底“不一样”在哪?

你若去翻李清照的原词,会发现全篇78个字,叠词就用了9个:“寻寻觅觅”“冷冷清清”“凄凄惨惨戚戚”,还有“点点滴滴”“次第”。这叠词看着简单,却是李清照南渡后,守着空窗听雨时,用指甲在窗棂上划出来的“心碎节奏”。

但刘欢偏不按“古风套路”来。他没拿古筝配箫,而是找了弦乐四重奏——大提琴的低沉像浸了水的青砖,小提琴的颤音像雨打芭蕉,到了“守着窗儿,独自怎生得黑”这句,他突然把音量压到最低,气声裹着呜咽感,像人深夜里攥着衣角喘气,连尾音都在抖。

有音乐人评价:“刘欢唱的不是声声慢,是李清照的‘失眠日记’。”

可不是?他最厉害的,是把文字里的“留白”,变成了声音的“呼吸”。比如“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,明明没唱“雨”,但你耳朵里能听见雨丝落进梧桐叶的“沙沙”声——这是他录完音,自己对着雨幕录了3小时雨声,混音时加进去的“小心思”。

二、为什么年轻人说:“这首诗,刘欢替我们说了”?

去年有个考研博主,在视频里放了刘欢的声声慢,配文:“背政治背到崩溃,突然听懂‘这次第,怎一个愁字了得’。”底下10万条评论里,有人说“加班到凌晨,听到这句眼泪止不住”,有人说“分手那年,循环了一整晚”。

李清照写愁,是“舴艋舟载不动的愁”;刘欢唱愁,却让这愁“落了地”。

你听他唱“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”——没有刻意放大悲伤,反而像长辈在说:“你看,那年秋天落的花,现在早化成泥了。”这种“举重若轻”,刚好戳中了年轻人的心事:我们的愁不是“为赋新词强说愁”,是深夜加班后的一口叹气,是独在异乡的“无人问津”,是守着手机等一句“在干嘛”的焦灼。

有个00后粉丝留言:“以前觉得古诗词是‘老古董’,刘欢把它唱成了‘我的故事’。”

是啊,他从不刻意“煽情”,却让每个听的人,都能在旋律里找到自己的影子。

三、20年不商演,就为把“中文歌”唱成“世界歌”?

很多人好奇:刘欢作为“乐坛大哥大”,为什么很少上综艺?连商演都一年寥寥?

其实早在2010年,他就拒绝了国外天价商演邀请,闭关两年研究世界音乐。他说:“中文歌的美,不该停留在‘中国风’的标签里。李清照的词,莎士比亚的十四行诗,本质都是‘人’的共情。”

他唱声声慢,没加一句英文,却让外国听众听懂了“愁”。2022年,他在维也纳音乐会上唱这首歌,台下欧洲观众集体起立鼓掌,有人抹着眼泪说:“我听到了东方人的‘灵魂共鸣’。”

这或许就是他的“固执”:不急着赶潮流,只想把中文的“文字密码”,用音乐翻译给全世界听。

如今,声声慢的BGM还在短视频里飘着,刘欢却早已回到录音室,琢磨下一首“能传唱的歌”。有人说他“太慢”,但他总说:“好饭不怕晚,好歌更如是。”

下次当你刷到声声慢的短视频,不妨停下来听完——

那不是跟风,是我们在千年后,和李清照、和刘欢,一起完成了一场“跨时空的对话”。

毕竟,能穿越时间的从不是流量,而是藏在文字和旋律里的,你我共通的“人心”。