在流量裹挟的娱乐圈,艺人的“人设”总比作品先闯进观众视线。有人靠颜值圈粉,凭演技突围;有人借综艺翻车,靠口碑回春。而刘欢均,这个名字似乎总与“均衡”二字绑在一起——从音乐剧舞台到影视镜头,从综艺导师到幕后制作,他像个不知疲倦的“跨界玩家”,在每个领域都留下不算惊艳却扎扎实实的脚印。但细究起来:当“斜杠”成为艺人的生存标配,刘欢均的“均衡之道”,究竟是拓宽了职业边界,还是在稀释他的专业力量?

从“音乐剧王子”到“影视新人”:跨界不是冲动,是水到渠成的“意外”

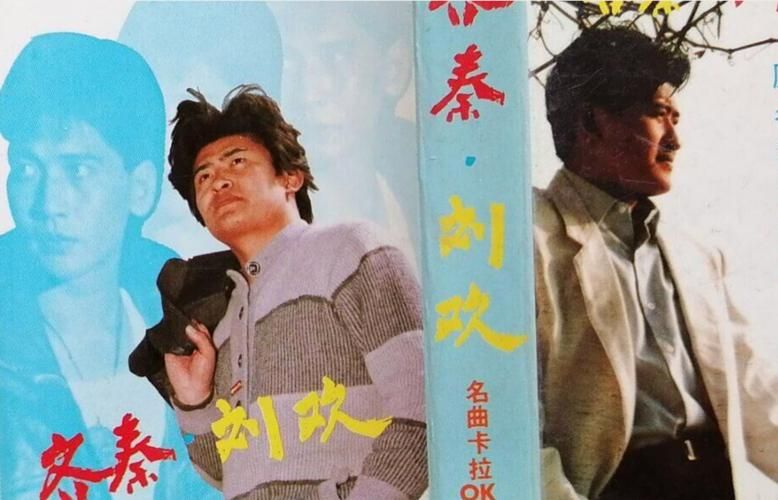

提起刘欢均的起点,老观众总会想起那部让他拿下音乐剧奖杯的蝶变。2015年,他在剧中饰演的“梁山伯”一角,凭借“唱腔里带着少年气,眼神里藏着破碎感”的表演,连续三个月霸占剧场票房榜。那时的他,被业内视为“音乐剧圈的未来”,稳定的工作、忠实的剧粉,本该走一条“稳扎稳打”的赛道。

“但蝶变巡演到第50场时,我突然发现:‘讲故事’的方式不止一种。”刘欢均在一次采访中提到,有次看完同剧组演员的影视片段,突然意识到“镜头可以把角色的细微挣扎放大100倍,这种冲击力是舞台上给不了的”。

这个“意外”的念头,让他推掉了接下来半年的音乐剧邀约,跑去横店“打零工”——从群演的“尸体”到背景板里的“小太监”,他特意选了几个没有台词的角色,只为观察镜头前演员的呼吸节奏。“我至今记得拍长安十二时辰时,易烊千玺的眼神戏怎么收放,导演喊‘卡’后他还会对着镜子练习10遍。”这些“偷师”的经历,成了他后来演觉醒年代里的“陈独秀长子陈延年”时,那份“未经雕琢的少年倔强”的底气。

音乐剧演员转影视,最常见的吐槽是“舞台腔太重”“表情僵硬”。但刘欢均的第一部男主网播剧大山里的音乐课播出时,弹幕里却全是:“这台词功底,不像新面孔”“演山里老师的眼神里有故事”。原来,他特意找了台词老师,对着镜子练“气息下沉”,把音乐剧里的共鸣腔体用在台词里,反倒成了“特色”。

综艺圈“清流”:不做“梗王”做“桥梁”,观众为什么买账?

2022年,刘欢均因在声生不息·宝岛季里帮素人歌手改和弦、记谱子意外出圈。当其他嘉宾都在抢镜头、秀技巧时,他总坐在角落抱着吉他,笔记本上记满“这个音阶适合台语歌”“这句副歌加个转音会更揪心”。

“我综艺感不好,但音乐是能放进心里的东西。”他说。当时有个素人选手唱我的未来不是梦跑调,他没直接说“不行”,而是蹲下来问:“你有没有试过把‘我的未来’四个字,像叹气一样发出来?像小时候摔跤了,妈妈问你疼不疼的那种声音。”后来选手唱哭全场,刘欢均在后台悄悄抹了把眼泪:“音乐就该有这种力量,不管你专不专业,情感到了,人就进去了。”

这段片段让网友喊他“音乐界的摆渡人”,但也有质疑:“综艺不就是要热闹吗?你这么严肃,谁看?”但刘欢均从不迎合:“做综艺不是当‘气氛组’,是把自己懂的东西‘翻译’给观众听。就像我做音乐剧时,台下的奶奶可能不懂‘和声’,但她懂‘这个曲子听得想哭’,就够了。”

后来他接连上了我们民谣2022时光音乐会,从不主动抢话,但在别人唱歌时,手指会在腿上打拍子,眼里有光——这种“沉浸式聆听”,反倒成了他最独特的“综艺感”。有乐评人评价:“刘欢均的出现,让观众终于发现:综艺不只有‘梗’和‘笑’,还可以有‘懂’和‘共鸣’。”

“均衡”还是“分散”?他的答案藏在每个角色里

当刘欢均被贴上“全能艺人”的标签时,他曾认真反驳:“我哪会那么多东西,我只是‘会一点’的笨学生。”他坦言,自己常被“精力不够用”困扰——拍影视剧时要背几百页剧本,回音乐剧排练厅又要练体能(音乐剧演员要边唱边跳),写歌时更是一熬就是通宵,“有时候梦都在改和弦”。

但他也庆幸,每个领域的经历都在滋养其他领域。演了人世间的“周秉昆”,他更懂“小人物的挣扎”,写歌时会下意识加进“烟火气”;做音乐剧阿凡达中文版音乐总监,学到“用科技还原人类的温度”,拍科幻片时就知道“再酷的特效,也要靠演员的眼神撑住”。

“观众总说‘你什么都做,但什么都不顶尖’,但我觉得,顶尖是留给少数人的‘孤品’,而我是想试试‘连成片的珍珠链’。”刘欢均说,他从不追求在某个领域登顶,“就像音乐剧需要灯光、舞美、演员配合,‘均衡’不是没有重点,是每个环节都尽力做到‘能看’,最后串起来,就成了‘有价值的整体’。”

写在最后:娱乐圈需要“刘欢均式”的“笨”

在这个“流量为王”“速食为王”的时代,刘欢均的“均衡之路”显得有些“反常规”。他不搞话题,不凹人设,甚至很少在社交平台互动——“我宁愿多花时间琢磨一个角色,也不想靠热搜吸粉”。但他就像一块海绵,默默吸收着每个领域的养分,再挤出最干净的作品。

或许,观众需要的从来不是“全能的神”,而是“愿意用心做事的人”。刘欢均的故事告诉我们:与其纠结“斜杠”还是“专精”,不如问问自己:在每个角色里,有没有倾注100%的真诚?在每段经历里,有没有学到真东西?毕竟,娱乐圈从来不缺聪明的“玩家”,缺的是像刘欢均这样,愿意“笨”一点,一步一个脚印,把每个“点”连成“面”,最后活成自己“品牌”的人。

所以,问题回到开头:当娱乐圈的赛道越来越宽,我们是该追逐那些“样样通”的“斜杠选手”,还是该沉下心来,等待“均衡”背后长出的“参天大树”?或许答案,就藏在你看完他作品时,心里那句“哦,是他啊”的熟悉感里。