"诶?这调子不对啊。"最近深夜开车,电台突然切到刘欢的在路上,我下意识踩了刹车——记忆里那穿透云霄的高音怎么突然"接地气"了?仔细一听,果然是伴奏降调了!从原来的降E调滑到了更亲民的F调,副歌部分刘欢那标志性的"悠悠的唱着最自由的歌",不再需要仰起脖子才能跟上,反而像老友在耳边低语。这个发现像颗小石子投入平静的湖面:陪伴我们三十年的在路上,为什么要"变调"?

一、从"神坛"到"人间":降调背后的大众化突围

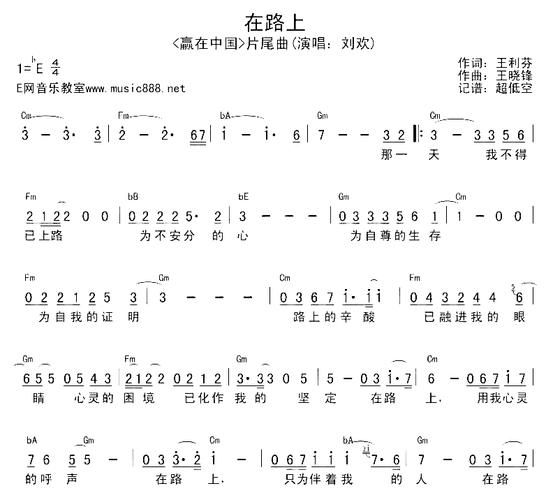

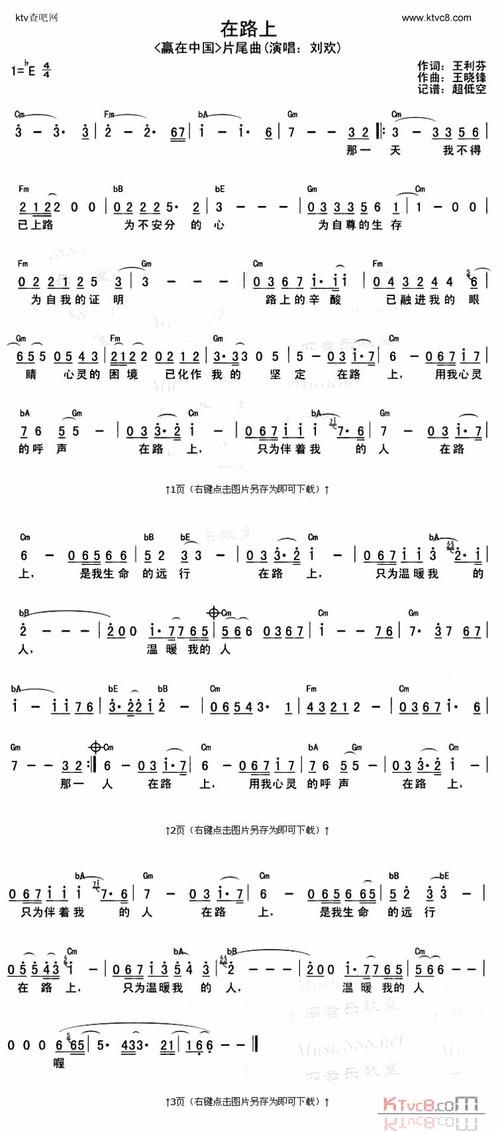

提到刘欢和在路上,很多人的第一反应是"高不可攀"。1991年电视剧北京人在纽约火遍大江南北,刘欢演唱的主题曲千万次的问一开口就奠定了"国家级嗓子"的地位——浑厚、饱满、带着金属般的穿透力,仿佛能把灵魂从胸腔里拽出来。而在路上作为他近年的代表作之一,延续了这种"刘欢式"的大气:原版伴奏降E调,副歌最高音飙到降B,普通听众连哼唱都费力,更别说跟唱了。

"以前KTV点在路上,要么自己跑到破音,要么尴尬地等别人唱。"资深音乐策划人林子告诉我,"降调不是简单的'降几个音',是让经典从'艺术展品'变成'生活伙伴'。"数据显示,某音乐平台在路上降调版的播放量,在三个月内超过了原版的两倍,评论区里"终于能跟着唱了""开车循环不费劲"的点赞数破万。这组数字背后,是大众对"可参与感"的渴望——我们不需要永远仰望经典,更希望它能走进日常的烟火里。

二、调子降了,情怀会不会"缩水"?

"以前听在路上,是听刘欢的'孤勇';现在听降调版,是听自己的'人生'。"网友"老司机阿强"的评论戳中了很多人的心事。原版的降E调像在攀登雪山,凛冽但壮丽;降调后的F调更像走在春风里,温柔却有力量。有人担心:"降调会不会让刘欢的演唱技巧打折扣?"但其实,刘欢的嗓子本身就是"乐器"——即使音高降低,他对气息的控制、对咬字的打磨、对情绪的递进,依然细腻得像在讲故事。比如"时光呀 流水呀"一句,原版是激昂的追问,降调版更像平静的回望,反而多了几分岁月的沉淀。

音乐制作人小K给我举了个例子:"就像青花瓷,原版是JAY的慵懒,后来被改编成童声版,没人说它'丢了魂',反而让更多孩子感受到了中国风。"经典作品的"魂",从来不是某个音高,而是它能穿越时空与听众产生共鸣的能力。在路上唱的是"迎着冷眼与嘲笑",是"生命的广阔不历经磨难怎能感到",这种内核,不会因为伴奏调性改变而黯淡。

三、当"技术"遇上"情怀":一场双赢的试验

为什么选择现在降调?林子分析:"一是受众变了,Z世代更习惯'碎片化聆听',降调版更适合短视频、通勤等场景;二是传播逻辑变了,经典需要'破圈',而'亲民度'是破圈的钥匙。"事实上,刘欢本人也曾在采访中提到:"音乐是给人听的,不是给人考的。如果降调能让更多年轻人喜欢在路上,我愿意试试。"

这种"愿意试试"的态度,恰恰是音乐人该有的智慧。技术从来不是目的,而是手段——钢琴演奏家郎朗改编野蜂飞舞让古典乐走向流行,歌手萨顶顶融合民族音乐打开世界市场,都是在用新表达激活老经典。而在路上的降调,更像一次"轻量级"尝试:没有颠覆编曲,没有改变歌词,只是在音高上"松了松绑",就让老歌重新长出了触角,伸向更广阔的人群。

写在最后:好音乐,永远"在路上"

"我曾经跨过山和大海,也穿过人山人海"——这句歌词唱的何止是人生,也是经典作品的生命轨迹。从北京到纽约,从雪山到深海,从高不可攀的"神坛"到触手可及的"人间",在路上的降调,更像一次温柔的"转身":它没有向潮流低头,而是主动走向听众;它没有牺牲艺术性,反而让情怀落地生根。

或许,真正的好音乐就该这样:像一条永不停歇的路,时而崎岖,时而平坦,但始终有人愿意在上面行走。下次再听在路上,不管是原版的激昂,还是降调版的温润,你都能听懂:刘欢唱的从来不是某一代人的故事,而是每个在路上的人,心里那团不灭的火。