深夜刷到刘欢在路上MV的B站切片时,弹幕突然飘过一条:“00后问个土味问题:这MV是不是用手机拍的?怎么比现在的短视频还‘真’?”

我愣了一下,点开进度条重新看——镜头里,刘欢穿着洗得发白的牛仔外套,站在80国道旁的黄土高坡上,身后是卷着烟尘的卡车、低矮的土坯房,他张开嘴,第一句“心若在梦就在”顺着沙哑的风砸过来,眼角的褶子里裹着光,像是在给每个迷茫的人递火柴。

30年前的画面,为什么比现在满屏的“高级感”更能戳中人心?

01. 没滤镜的“公路片”,藏着最真实的时代底色

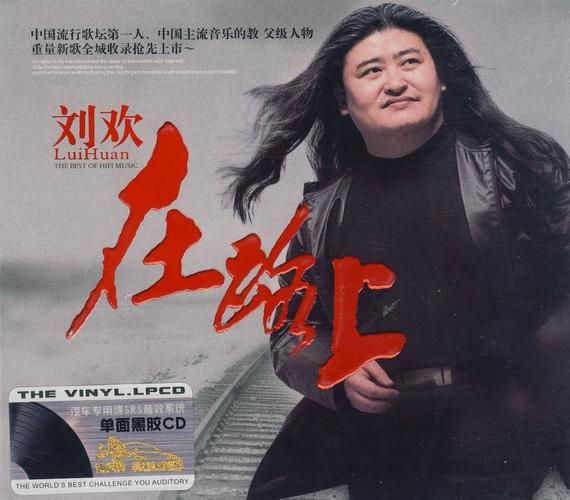

1993年,刘欢唱着千万次的问火了,但他没急着做“流量明星”,反而接了一档“接地气”的活儿:为电视剧北京人在纽约创作并演唱主题曲,同时拍一支叫在路上的MV。

那年,改革开放刚摸到门槛,第一批“弄潮儿”揣着梦想闯北上广,有人挤绿皮火车、睡地下室,有人带一兜土特产想“撞出天光”。MV里没有豪华场景,甚至没专业的灯光——导演王晓京(后来做了中国好声音的总监制)扛着摄像机,跟着刘欢跑了山西、河北、北京三地,镜头晃得像喝醉了:黄土路上的车辙印、集市里扯着嗓子吆喝的小贩、刘欢蹲在路边啃火烧,嘴角沾着渣子,还得帮着推一把陷进泥里的拖拉机。

最绝的是结尾:刘欢站在长城烽火台上,背景是灰蒙蒙的天空,他举着话筒唱“只不过是从头再来”,声音没修过,甚至有一声咳嗽混在旋律里。现在的网友扒出来对比:“这比现在刻意‘营造真实感’的‘伪纪录片’高级100倍。”

因为真实的“在路上”,从来不是精致的摆拍,是摔在泥里爬起来时,裤腿上的泥点比脸上的妆更清晰。

02. 刘欢的“国民度”,是“俯身时比仰头时更显眼”

1993年的刘欢,已经是“国民歌神”——少年壮志不言愁让他家喻户晓,好汉歌还没唱,但他的声音已经有了“穿透时空”的力量。可MV里的他,没穿西装没打领带,头发乱得像刚被风吹过,甚至在集市里和村民蹲一起抽旱烟,用方言聊今年的收成。

有人说:“刘欢怎么肯拍这么‘土’的MV?”他后来在一次采访里说:“在路上不是刘欢的歌,是每个在路上的人的歌。我站在黄土坡上唱,他们听着会觉得‘这唱的是我’,而不是‘那是高高在上的刘欢’。”

这种“俯身”的智慧,现在看来比“流量密码”珍贵多了。现在的明星拍MV,恨不得每帧都360度无死角,可刘欢愿意在镜头里露出两颗没被磨平的虎牙,愿意在风里把头发吹成“鸡窝”,因为他知道:能触动人心的从来不是“完美”,是“真实”——就像你小时候见过的那个大叔,他手上的老茧比西装革履更能让人信服。

03. 为什么30年前的“简单”,现在成了“奢侈品”?

现在的MV,3D特效、无人机航拍、顶级舞美堆得像“视觉盛宴”,可看完你能记住什么?可能只有“哇,好炫”。但在路上MV,除了刘欢和黄土路,只有三样东西:卡车、泥土、和不会说话的天空。

可恰恰是这种“简单”,让歌词和画面“长”在了一起。“心若在梦就在,看成败人生豪迈只不过是从头再来”——唱这句时,镜头切到刘欢帮村民推车,汗珠子砸在土里,他喘着气笑;唱“大雁飞过青天”时,画面里一群麻雀扑棱棱飞过电线杆,翅膀比任何特效都鲜活。

现在的编曲人总说:“现在的歌不好做,听众耳朵挑。”可刘欢的旋律从来不用“复杂”讨好听众,在路上的编曲只有一把吉他、一段口琴,可刘欢的声音像把刀,直接剖开时代的心脏——因为他唱的不是“技巧”,是“诚意的重量”。

前几天刷到一条评论:“我们现在有高铁、有5G,可为什么还是觉得‘在路上’比‘到达’难?”

是啊,30年前的人想“走出去”,靠的是一张绿皮火车票和一腔孤勇;现在的人想“走上去”,靠的是数据和人设。但刘欢的在路上告诉我们:“在路上”的意义,从来不是“抵达终点”,是你在泥里留下的脚印、在风里喊出的歌声,和那些跌倒后,嘴里还带着土却依然笑着说“没事”的瞬间。

你看,30年前的MV,拍的不只是“在路上”,是每个普通人的“英雄主义”。