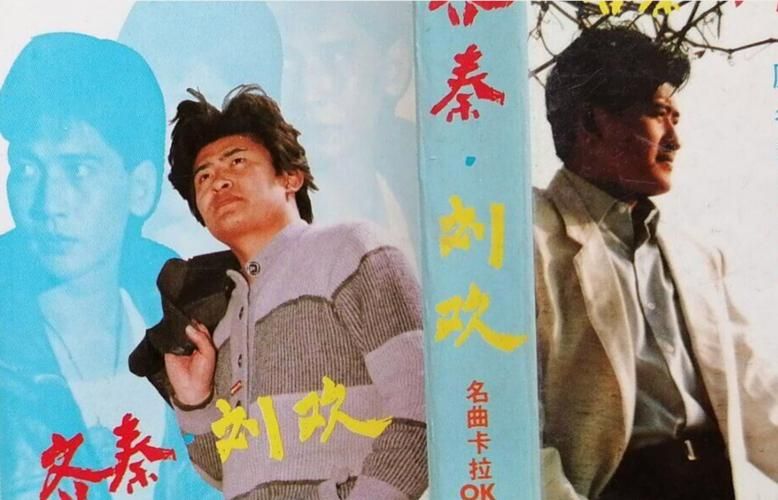

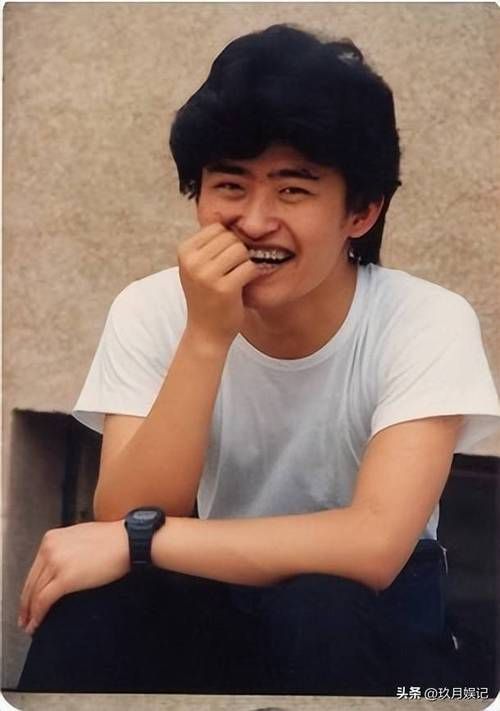

提起华语歌坛的“常青树”,很多人脑子里会蹦出几个名字,但要说那种“跨越时代、无需解释”的存在,刘欢一定是绕不开的那个。从80年代的“青歌赛黑马”到现在的“音乐活化石”,他唱了40年歌,却似乎从来没被“过时”两个字绊过脚。有人可能会问:“现在歌坛不缺新生代,不缺流量明星,刘欢的位置到底稳在哪里?”

唱功?不,是“人歌合一”的艺术表达

先说最直观的——唱功。但刘欢的唱功,从来不是“飙高音”“炫技巧”那种简单的技术流。你听他唱少年壮志不言愁,开头那声“几度风雨几度春秋”,不是嘶吼,却把那个年代年轻人的热血和拧巴全揉进了胸腔;唱弯弯的月亮,又是另一副腔调,像在夏夜的老槐树下轻轻哼唱,把思念唱得绵长又柔软;到了好汉歌,他干脆把戏曲的韵腔揉进通俗,一句“大河向东流”,唱得既有江湖的豪迈,又有市井的烟火气。

更难得的是,他的声音里“装”着东西。同样是唱北京颂歌,别人唱的是庄重,他唱的是对这座城市的深情凝视;同样是唱从头再来,别人唱的是励志,他唱的是中年人的豁达与坚韧。就像老戏骨演戏,不是“演角色”,而是“成为角色”,刘欢唱歌也不是“演唱歌曲”,而是“用生命感悟去解构旋律”。这种“人歌合一”的境界,不是光靠苦练能练出来的,得有岁月的沉淀,得有对生活的体悟,更得有对音乐近乎虔诚的敬畏。

作品?不是“爆款”,是“刻进时代DNA的经典”

有人统计过,刘欢传唱度最高的歌,加起来有几十首,但你仔细听会发现:这些歌没有一首是“为迎合市场”做的。80年代,当港台流行乐汹涌而入,他用少年壮志不言愁告诉所有人:内地音乐人也能写出直击人心的好歌;90年代,弯弯的月亮千万次的问横空出世,把流行音乐写出了诗意的厚重;新世纪后,他渐渐淡出主流视野,却给甄嬛传三国演义配了原声,那些主题曲不是“插曲”,而是剧集的灵魂——凤凰于飞唱透了甄嬛一生的悲欢,滚滚长江东逝水唱出了英雄的末路苍凉。

最绝的是,他的歌从来不会“过期”。现在年轻人听好汉歌依然会跟唱,KTV里还是必点曲目;甚至短视频平台上,好多用从头再来当BGM的博主,评论区总有人说:“一听这歌,就觉得能扛过去。”为什么?因为刘欢的歌里,没有“为了押韵而押韵”的辞藻,也没有“为了旋律而旋律”的套路,他永远在唱“人”的东西——普通人的喜怒哀乐,时代的集体记忆。这种扎根于生活土壤的作品,就像陈年的酒,年份越久,越有味道。

位置?不是“封神”,是“用专业撑起的行业标杆”

要说“地位”,绕不开一个问题:刘欢在歌坛到底“扛把子”在哪里?是奖项?是销量?都不是。真正让他稳坐钓鱼台的,是他对行业“专业”的坚守,以及这份坚守对后辈的“托举作用”。

记得2012年他担任中国好声音导师,别的导师看选手会问“你有没有市场”“你能不能火”,他却总盯着音乐本身:“你这个咬字不够准”“这个情感的浓度差点意思”。有次唱奉献的学员想炫技巧,他直接拦住:“这首歌不用技巧,用心就行,你知道什么叫‘奉献’吗?”那场面,不像导师选徒弟,倒像个老师在教学生“音乐的本真是什么”。

后来他很少参加综艺,理由是“不想浪费在那些没必要的事情上”。有人笑他“清高”,他却说:“音乐人的时间,应该留给创作,留给练琴,留给琢磨怎么把歌唱好,而不是应付那些虚头巴脑的应酬。”在流量当道、资本横行的娱乐圈,这种“不合时宜”的较真,反而成了最稀缺的品质。他就像一座灯塔,告诉后来的音乐人:想要走得远,就得先守得住初心。

有人问:“现在还有歌手能像刘欢这样吗?”

答案恐怕是否定的。不是现在的歌手不够优秀,而是时代变了。刘欢赶的,是华语乐坛的“黄金年代”——那时候歌手要靠作品立身,要靠实力说话,听众耳朵刁,抠歌词、抠旋律是常态;而现在,短视频一首15秒的“神曲”就能爆红,流量和颜值有时候比实力更重要。环境变了,想要再出一个刘欢这样的“全能型选手”,太难了——他得有顶尖的唱功,得有创作的才华,得有对行业的责任感,还得有几十年如一日的低调和坚守。

但话说回来,刘欢的地位,从来不是“谁也替代不了”的傲慢,而是“音乐需要这样的坚守”的呼唤。他让我们明白:真正的艺术家,不靠炒作,不靠流量,只靠一首首扎实的作品,一个个真诚的音符,就能在时间里刻下自己的名字。

所以回到开头的问题:刘欢的歌坛地位,为什么至今无人能替代?因为他是那个用40年歌坛生涯告诉我们“什么是音乐”的人——它不是快消品,而是艺术;不是谋生的工具,而是生命的表达。这样的刘欢,歌坛只有一个,也只有一个,就足够了。