1998年的除夕夜,全国人民守在14寸的电视机前,等着零点的钟声。当主持人说完“接下来请欣赏歌曲好汉歌”,一个穿着深色中山装的身影走上舞台,话筒被他握得稳稳的,开口第一句“大河向东流哇”砸下来时,多少人手里的筷子顿住了——连春晚的瓜子零食都忘了往嘴里塞,跟着电视吼了起来。

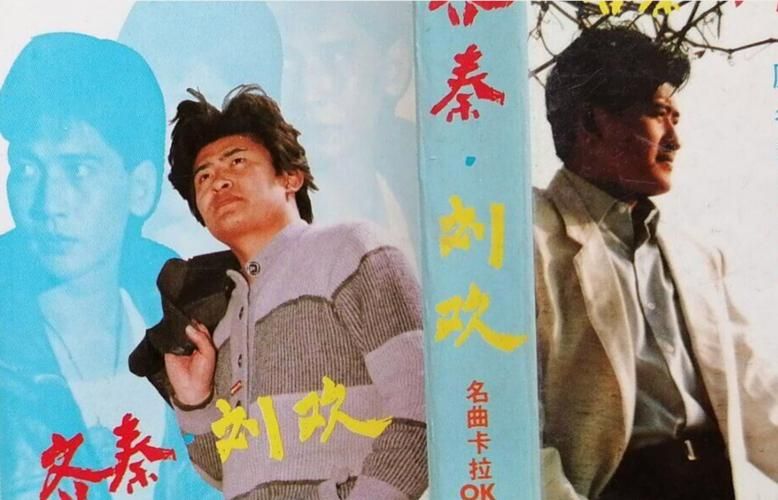

那年春晚,刘欢唱的好汉歌到底有多火?后来网上流行过一句话:“1998年的春晚,刘欢把好汉歌唱成了全国KTV的‘灭霸级’曲库,只要音响一响,不管男女老少,飙高音的跑调的,都得站起来跟着晃。”你敢信吗?一首没有流量宣发、没有短视频助推的歌,硬是靠着电视直播,让“大河向东流,天上的星星参北斗”成了那一年过年回家,亲戚聚餐时必然会有人哼起的“BGM”。

可话说回来,为什么偏偏是刘欢的版本,能让人一听就记住,过了26年还在被翻来覆去说?现在网上随便一搜好汉歌,能跳出几十个翻唱版本,有的用流行曲风重新编曲,有的挑战飙高音,可总觉得差点意思——直到某次翻出1998年的原版视频,才突然明白:刘欢唱的根本不是“歌”,是“活出来的梁山”。

你得想想,当年电视剧水浒传拍得有多“糙”,但配上好汉歌,108个好汉的形象立刻就立住了:宋江的无奈、李逵的莽撞、林冲的隐忍,好像都在刘欢的嗓子眼里打了个转。他的声音不是像现在某些歌手那样靠技巧“堆”出来的,而是带着胸腔里的共鸣,像从梁山泊的黄土坡里长出来的。唱“路见不平一声吼啊”时,那股子正义感不是喊出来的,是“吼”得让你相信,真要是遇到不平事,他第一个冲在前头;唱“条条大路通罗马”时,又带着种江湖汉子的洒脱,不是张扬,是“我走过很多路,见过很多人,但腰杆始终挺得直”。

很多人可能不知道,刘欢当年接这首歌时,其实还有点“犹豫”。后来他在采访里提过:“水浒传里的好汉,不是完美的英雄,是有血有肉的人,有缺点,有冲动,但讲义气。所以唱这首歌,不能太‘端着’,得让观众觉得‘这就是我们身边的老李、老王’。”所以他没用华丽的转音,也没刻意飙高音,就是用最本真的嗓子,把“老百姓心里那股不服输的劲儿”唱出来了。这种“不演”,反而成了最顶级的“演”。

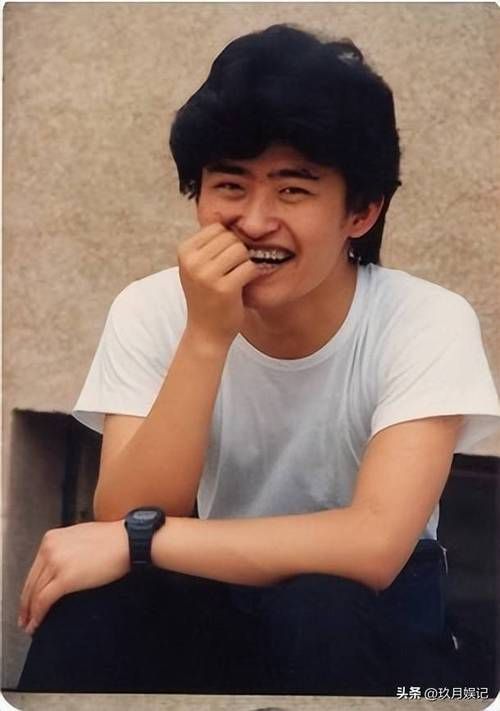

而且你发现没?刘欢在春晚唱这首歌时的状态,根本不像在“表演舞台”,更像是在和朋友唠嗑。他站在舞台上,没那么多华丽的灯光和特效,就对着镜头笑,偶尔还跟着节奏微微晃头——那不是设计的动作,是真的沉浸在歌里。后来有观众回忆,当时看刘欢唱,感觉他不是在“唱歌”,是在“讲故事”,讲108个男人如何聚义,讲江湖如何险恶,讲兄弟如何情深。这种“代入感”,现在多少流量明星的舞台都给不了。

现在再听好汉歌,最让人怀念的不是歌本身,而是它背后的那个年代。1998年的中国,刚经历亚洲金融危机,很多人下岗再就业,揣着几块钱就能在菜市场买一堆年货,全家人挤在沙发上抢电视遥控器。那时候的年味,不是抢红包、发朋友圈,是一家人边看春晚边唠嗑,是被一首歌点燃的共同情绪。刘欢的好汉歌就像那个年代的“强心剂”,唱出了普通人对“正义”“自由”“义气”的向往,也唱出了“日子再难,也得像好汉一样往前走”的狠劲。

后来这些年,春晚换了多少主持人,出了多少“爆款”,但能像好汉歌这样,让几代人都记住、都愿意反复听的,越来越少。不是因为现在的歌不好,而是少了刘欢那种“用生命在唱歌”的真诚,少了那种“不考虑流量不考虑数据,只想把歌唱好”的纯粹。就像有网友说的:“现在的歌手会唱很多歌,但刘欢用一个好汉歌,就告诉大家什么才是‘歌手’。”

所以啊,为什么26年过去了,我们一提春晚经典,还是会想起刘欢的好汉歌?可能因为它不仅仅是一首歌,是一个时代的记忆,是一群人的青春,更是刘欢用嗓子刻在几代人DNA里的——那股属于中国人的、不服输的“好汉劲儿”。