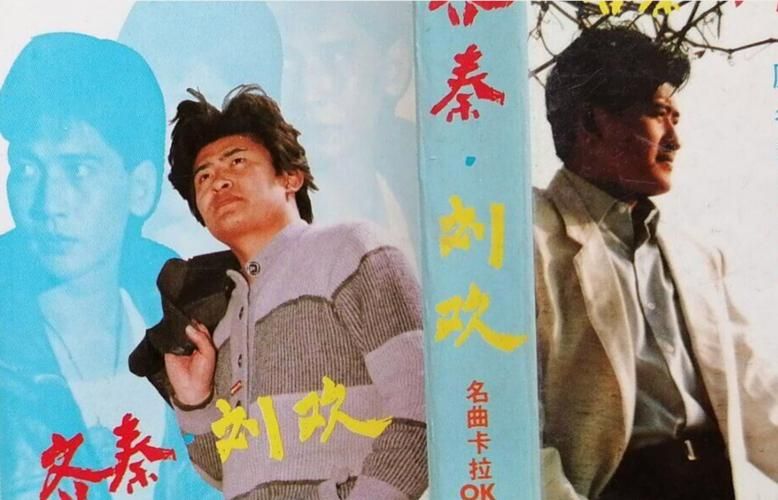

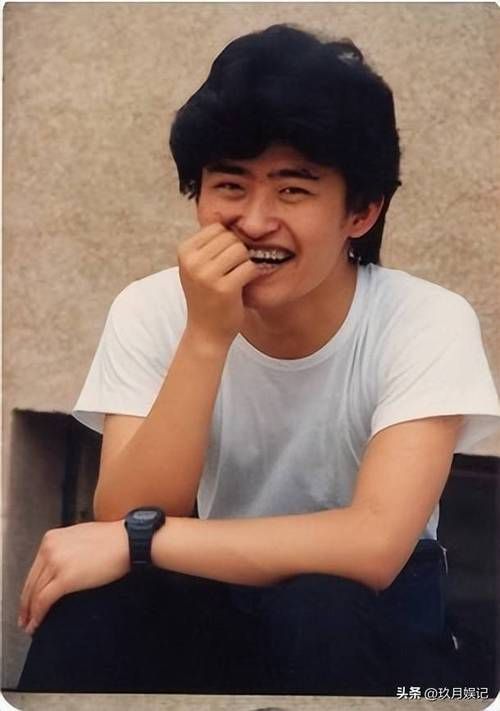

说到刘欢,咱们这代人的记忆里,他从来不是“流量”两个字能概括的。30多年前,一首少年壮志不言愁从电视剧便衣警察里飘出来,让多少人晚上抱着录音机反复听;后来好汉歌一开嗓,全国KTV里都在吼“大河向东流啊”;再后来坐上好声音导师椅,金句“音乐无国界,但音乐人有故乡”又圈了多少粉。按理说,这样的“歌坛常青树”,不该出现在大众视野里时——可最近细想,好像真有段时间没在电视、热搜上看到他了?他是彻底“隐退”了,还是偷偷在干别的?

先说说他“消失”的表现。翻翻他近一年的微博,更新频率低得让人怀疑:今年上半年总共发了不到10条,不是“陪女儿练琴”,就是“实验室新成果”,偶尔还晒张自己坐在书桌前的侧照,配文“老胳膊老腿,还在啃书”。去年年底的跨年晚会,各大平台拼了请明星,他却没出现在任何一个名单里;就连今年春晚的筹备传闻,记者问他,他也只笑笑说“在家包饺子比较香”。

有人可能会说:“是不是身体不好了?”毕竟刘欢前些年因为身材发福,被不少网友关心。但去年他在一次采访里主动提到:“瘦了20斤,不是靠减肥药,是改了作息——每天晚上10点准时睡,早上6点起来给女儿做早餐,然后再去工作室研究点自己想做的事。”这话听着轻松,可细想就知道:一个习惯了聚光灯的人,突然把节奏慢下来,得有多大的决心?

那他到底在“干嘛”呢?其实翻开他的动静,发现他的时间都花在了“看不见的地方”上。

先说说最让他在意的事——陪女儿。刘欢的女儿刘一丝,当年在好声音后台跟着他录节目,扎着两个小辫子,奶声声地说“爸爸唱歌最好听”,一下子就甜到了观众。现在刘一丝18岁了,学的是音乐制作,经常会在刘欢的工作室“蹭课”。刘欢微博里晒过一张照片:两人在钢琴前并排坐着,他指着乐谱说,女儿低头记笔记,手指在琴键上轻轻跟着弹。配文是“徒弟快成师傅了,还得加油”。有人说“刘欢太宠女儿了”,但他自己却说:“小时候我总忙巡演,错过了她很多成长的瞬间。现在她长大了,我想把欠她的‘陪伴课’补回来。”

除了家庭,他也没放下自己的“老本行”——音乐。但和年轻时不一样,现在的他不再写“市场要的流行歌”,而是琢磨“自己想做的音乐”。去年他悄悄和几个年轻音乐人合作,搞了一张“古诗词新唱”的专辑,把将进酒水调歌头这些老歌,用爵士、电子的曲风重新编。专辑没宣传,结果在音乐平台上线后,靠着粉丝口碑,居然冲上了小众榜单TOP5。他说:“现在的音乐太吵了,我想做点能让静下心听的歌。哪怕只有100个人听,我也觉得值。”

更让人意外的是,他还干起了“跨界科研”。刘欢其实在大学学的是国际关系,后来因为热爱音乐才转了行。但这些年来,他一直对“音乐和大脑的关系”感兴趣。去年他跑到中科院的一个实验室,和科学家一起研究“古典音乐对阿尔茨海默症的干预作用”。他不仅自己出钱资助项目,还当志愿者,跟着团队去医院给老人做测试。有人问他:“刘老师,这既不赚钱又没流量,图啥?”他摸着下巴笑了笑:“图个乐呵呗!能把自己喜欢的音乐,和帮助别人结合起来,不是挺有意思的事?”

现在的刘欢,偶尔还是会接受采访,但很少聊自己的辉煌,反而总说:“你看我现在,早上送女儿上学,去实验室和老伙计们聊聊天,晚上回家陪老婆看电视,这样的日子,比站在舞台上唱十首歌还让我踏实。”他会在社交平台晒自己种的番茄,说“今年的番茄比去年甜”;会分享和妻子结婚30年的纪念照,配文“谢谢你,让我这半辈子没白过”;甚至还会吐槽“现在的年轻人太卷了,别把身体熬坏了”。

其实仔细想想,刘欢的“消失”,哪是隐退?分明是把时间从“聚光灯下的喧嚣”,挪到了“生活里的烟火气”里。在这个追求“永远红了、永远巅峰”的娱乐圈,他像是突然按下了“慢放键”,告诉我们:真正的厉害,不是一直在追逐流量,而是敢于放下所有光环,去活自己真正想要的样子。

所以下次再问“刘欢在干嘛去了”,答案或许很简单:在做一个普通的父亲、丈夫,在做自己热爱的小事,在把每一分光阴,都活成自己喜欢的样子。这样的“消失”,不是消失,而是以一种更踏实的方式,活在了我们心里。