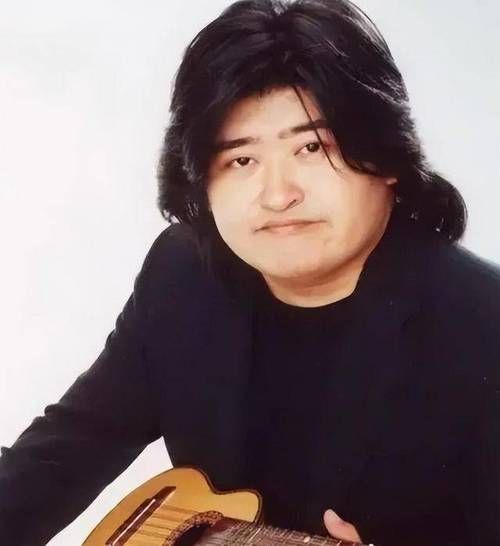

提起刘欢,华语乐坛几乎无人不晓——醇厚如陈酒的嗓音、穿透岁月的经典作品,从少年壮志不言愁到好汉歌,从弯弯的月亮到天地在我心,他像个“音乐匠人”,用四十余年的时光在华语流行音乐的版图上刻下了深深的印记。可很少有人追问:这位能用歌声讲故事的“常青树”,他的音乐之路,究竟是在哪所校园里扎下的根?

从少年到青年:艺术启蒙的“沃土”并非名校光环

刘欢的音乐启蒙,并非始于家学渊源,也非刻意营造的“艺术世家”。他出生在天津一个普通工人家庭,父母与音乐八竿子打不着,却在他小学三年级时,无意中给了他一把打开音乐大门的“钥匙”——家里一台老旧的收音机。那时,广播里播放的样板戏、民歌、甚至外国古典音乐,成了他最早的“听觉教材”。他蹲在收音机前,跟着学唱海港里的唱段,用铅笔在纸上记下旋律,懵懂中第一次感受到“音乐能让人心跳”。

中学时,他考入北京101中学——这所因“培养德智体全面发展人才”闻名的中学,如今很多人知道它出了刘欢,但当年对他的意义,更多是“自由生长的土壤”。学校没有专业的音乐班,却有位语文老师兼校合唱队指挥,发现了刘欢的“乐感好”。让他站在排头,教同学识谱、和声,甚至鼓励他写简单的合唱曲。晚自习后的教室里,他抱着吉他哼唱写下的旋律,成了同学口中的“音乐发烧友”。后来,他在一次采访里笑着说:“那会儿哪懂什么‘艺术’,就是觉得,把心里想的唱出来,特痛快。”

“真正让我‘开窍’的,是中央音乐学院的作曲系”

1981年,19岁的刘欢参加高考,成绩足够上北大中文系,他却改了主意——填报了中央音乐学院作曲系。这个选择,让不少人不解:“他唱得那么好,怎么不考声乐系?”可刘欢心里有数:“唱歌是‘表达’,作曲是‘创造’,我想知道,这些好听的歌,是怎么‘长’出来的。”

中央音乐学院,这所被称为“中国音乐家摇篮”的学府,成了他专业路上的“炼金石”。那时的作曲系,不像现在有那么多电子设备,学生得靠手写总谱、对着钢琴练“对位法”“和声学”,每天泡在琴房十几个小时。刘欢同学回忆:“刘欢总穿件洗得发白的蓝布工装,怀里抱着本厚厚的和声学教程,琴键上磨出的茧子比别人的厚。他总说‘理论是根,根深了,枝叶才能茂盛’,连写通俗歌曲,也要琢磨里面藏着哪些和声逻辑。”

大学四年,他不仅啃下了巴赫、莫扎特、贝多芬的“硬骨头”,还偷偷泡在图书馆看爵士乐、摇滚乐的谱子。1985年,他写了一首寻找自己,把西方摇滚的节奏与中国民谣的旋律糅在一起,在校园音乐节上炸了场——这是他第一次“跨界”的尝试,也为日后好汉歌的“中国风摇滚”埋下了伏笔。毕业时,他的毕业作品少年壮志不言愁,成了电视剧便衣警察的主题曲,传遍大街小巷,而此时的他,已是个“能写、能编、能唱”的全能音乐人。

教育给他的,不是“技能”,是“音乐的底气”

后来有人问刘欢:“你从音乐学院毕业,最大的收获是什么?”他没说“学会了作曲”,而是讲了件小事:大学时,他写了一首“不伦不类”的歌,既有古典和声,又有流行节奏,被老师批“四不像”。他半夜躲在琴房哭,第二天却擦干眼泪改:“老师说得对,但我想看看,‘四不像’能不能长成‘新品种’。”

这件事里藏着教育的真意——不是教会他“必须怎样”,而是让他知道“可以怎样”。中央音乐学院的四年,没把他框成“学院派”,反而给了他打破规则的底气:流行音乐里能加古典和声,民谣里能融摇滚元素,甚至能写“中西合璧”的音乐剧。他说:“学校教我的,不是‘标准答案’,是‘怎么把心里想的,变成听得到的音乐’。”

所以,当你再听千万次的问里层层递进的交响感,听凤凰展翅里京剧戏腔与流行唱腔的碰撞,听从头再来里用钢琴和弦乐铺就的深情——你听到的不只是刘欢的嗓音,更是一个音乐学院毕业生,把专业知识、文化底蕴,甚至少年时那点“不按常理出牌”的执着,都揉进了每一段旋律里。

如今,刘欢已是华语乐坛的“活化石”,有人说他“红了半辈子,却始终低调”。可细想,这种“低调”里藏着的,或许正是校园给他的清醒:音乐的本质,从不是名气,而是把最好的作品,唱给懂的人听。而那个让这一切生根发芽的校园,北京101中学的广播声、中央音乐学院的琴房灯光,至今仍在他的旋律里,闪着光。