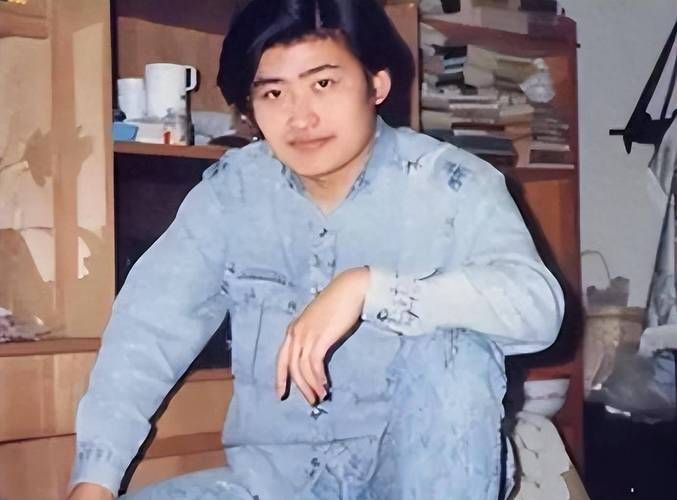

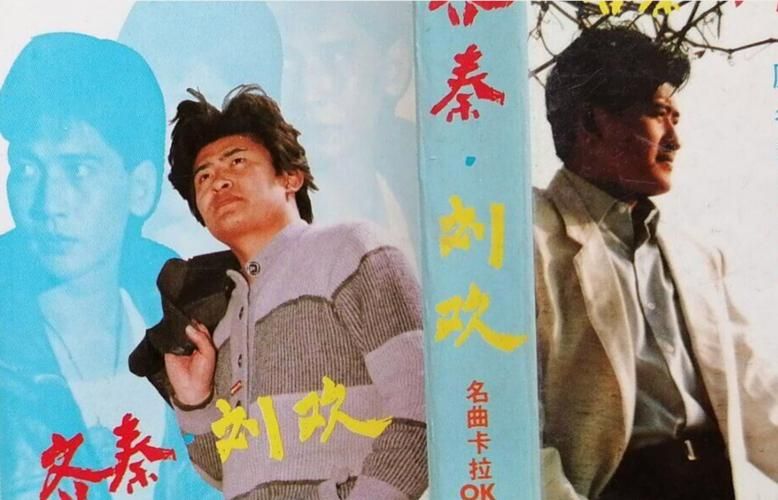

1990年北京亚运会开幕式上,当刘欢那如洪钟般的高音穿透云层,国际歌的旋律第一次以如此磅礴的力量震撼世界。他胸腔里奔涌的,是胸腔共鸣与头腔共振的完美融合,是美声唱法赋予中国民歌的磅礴气魄——这声音,带着土地的温度,穿越国界,让无数西方观众在震撼中陷入沉思。

一首歌的两种命运:西方世界的文化震撼

在西方,国际歌早已是教科书般的符号。它诞生于巴黎公社的血火硝烟,承载着工人阶级抗争的集体记忆。然而,当刘欢的版本如巨浪般扑面而来时,西方观众眼中闪烁着难以置信的光芒。那不是他们熟悉的嘶吼与控诉,而是一种近乎神性的崇高与悲悯。一位驻华美国记者在报道中写道:“刘欢的声音,像是从大地深处涌出的岩浆,浇灌在国际歌的筋骨之上——它不再仅仅是战歌,而成了献给人类尊严的圣咏。”

纽约时报乐评人曾写道:“当刘欢在1990年亚运会开幕式上唱响国际歌,我仿佛听到了一种陌生的神圣性。这声音不是撕裂空气的呐喊,而是穿透灵魂的召唤。”这种反差,正是刘欢演绎的魔力所在。他未用西方熟悉的“愤怒”表情符号,却让全世界听懂了歌曲背后更深沉的重量——那是劳动者被压迫的呻吟,也是人类对解放的永恒渴望。

东方美学的胜利:声音里的灵魂共振

刘欢的演绎,是东方美学对西方音乐表达的温柔胜利。他摒弃了西方美声唱法常见的“金属质感”,转而追求一种内敛的深沉与辽阔。他的呼吸如磐石般稳固,声音却似奔涌的江河,在强韧中暗藏无尽的韧性。这种独特的“胸腹式呼吸法”,让他的高音如同在风暴中扬起的风帆,既充满力量,又饱含呼吸的节奏感。

国际歌在刘欢口中,褪去了战斗的锋芒,却拥有了更普世的力量。一位法国观众在音乐会后坦言:“原来这首歌可以这样表达。它不是要刺伤谁,而是要拥抱所有受苦的灵魂。”刘欢以声音为笔,在西方熟悉的乐谱上,重新描画了“自由”与“解放”的东方图景——它不是对抗的号角,而是唤醒的灯塔。

当经典跨越边界:艺术的永恒共鸣

刘欢对国际歌的重新诠释,恰如一场无国界的音乐对话。他让西方观众在熟悉的旋律里,听见了自己未曾察觉的深情;也让中国听众在耳熟能详的调子中,触摸到文化基因深处的共鸣。这种跨越地域的感动,印证了艺术最本质的力量——它无需翻译,能穿透语言的屏障,直抵人心最柔软的角落。

当刘欢的高音穿越国界,震撼的不仅是耳膜,更是灵魂深处对自由的共鸣。这或许就是经典永恒的注脚——它总能在不同时代、不同文化中,寻到最动人的表达。