1990年的北京,冬夜寒风卷着零星的雪粒子,首都体育馆里却暖得像一团火。台下坐着十几个刚从乡下来的年轻人,穿着洗得发白的军大衣,手里攥着皱巴巴的门票,眼睛里映着舞台中央那个穿黑色中山装的身影。当钢琴前奏响起,那句“起来,饥寒交迫的奴隶”破空而出时,有个20岁的小伙子突然红了眼眶——他想起村里蹲在灶台边啃窝头的爹,想起姐姐为了供他读书辍学时背着的旧包袱,那一刻,他觉得这不是在听歌,是听见了整个时代的心跳。

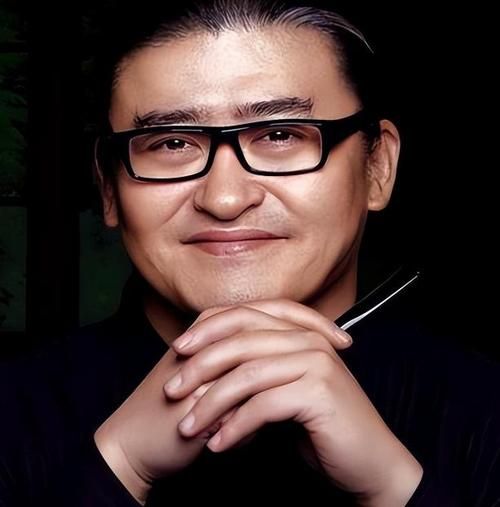

这心跳,来自刘欢。

从“学院派”到“人民歌手”:他接住了国际歌的“气”

很多人不知道,刘欢第一次唱国际歌,不是在什么大晚会,而是在北京国际合唱节的学生组比赛。那是1986年,他还是中央音乐学院西方音乐史专业的研究生,抱着试试的心态报了名,选了这首几乎所有中国人都“听过”却未必“听懂”的歌。当时的比赛要求“创新”,有同学劝他加点流行节奏,或者改得更“洋气”点,但他摇摇头:“国际歌的根,是泥土里的,不是霓虹灯下的。”

他没改旋律,却在“韵”上下足了功夫。原版国际歌的翻译歌词,为了押韵,有些句子读起来拗口,比如“不要说我们一无所有,我们要做天下的主人”。刘欢琢磨了很久,把“主人”改成了“主人”,不是简单的字面调整,是在发音时让“人”字带着一种向上的扬起,像扬起的锄头,带着泥土的重量,又带着对未来的期盼。还有“英特纳雄耐尔就一定要实现”,他把“就一定”四个字咬得特别重,不是呐喊,是笃定——像农民对土地的信任,像工匠对作品的执拗。

这种执拗,让他的版本从一开始就带着“学院派”的严谨,又藏着“人民歌手”的温度。评委后来回忆:“刘唱的时候,没有多余的动作,就站在那里,低头看谱,偶尔抬头,那眼神像能穿透人心。你听他唱‘不要我们说空话’,不是批评,是恳求;听‘快把那炉火烧得通红’,你能看见炉火映在他脸上的光。”那次比赛,他拿了金奖,但更大的“奖”是下台后,有个白发苍苍的老作曲家拍着他的肩膀说:“孩子,你接住了这首歌的‘气’——不是革命的硝烟,是老百姓心里的那口气。”

琴键上的“沉默”与歌声里的“雷霆”:好歌是“留白”的艺术

刘欢的国际歌,最神奇的是“慢”。开头钢琴伴奏,他故意放慢了半拍,像在等什么——等听众的心跟上节奏。有个乐评人说:“好歌剧星飙高音,刘欢是‘压’着唱,压着,再压着,像拧毛巾,把所有的情绪都拧在指尖,直到最后‘英特纳雄耐尔’四个字,才‘哗’地一下淌出来。”

这种“压”,是他对音乐的敬畏。他后来在接受采访时说:“国际歌不是KTV的应援歌,它是战歌,也是哀歌。唱它的时候,你得想想那些为它付出生命的人,想想那些还在苦难里挣扎的人。你有多懂他们的痛,就有多懂他们的力量。”1997年香港回归晚会,他站在维多利亚港边,身后是璀璨的烟花,面前是亿万观众。那天他唱得更慢,风把他的头发吹乱,可他浑然不觉,唱到“从来就没有什么救世主”时,突然停顿了零点五秒——就这半秒,整个喧嚣的世界好像都静了,然后他再开口,声音里带着一种穿越时空的重量,像钟声,敲在每个中国人的心里。

录音室的助理说,刘欢录国际歌时,常常为了一个音反复十几遍。不是技巧问题,是“感觉”。他觉得“要创造人类的幸福,全靠我们自己”这句,“我们”两个字不能是口号,得是两个人手拉手往前走的力量感。有次录到凌晨,他突然对钢琴老师说:“能不能把和弦改一下?加一个降E,像冬天里突然看到的一缕阳光,冷,但暖。”就是这缕“阳光”,让整首歌不再是愤怒的嘶吼,而是带着希望的呐喊。

30年过去了,我们为什么还在听他唱的国际歌”?

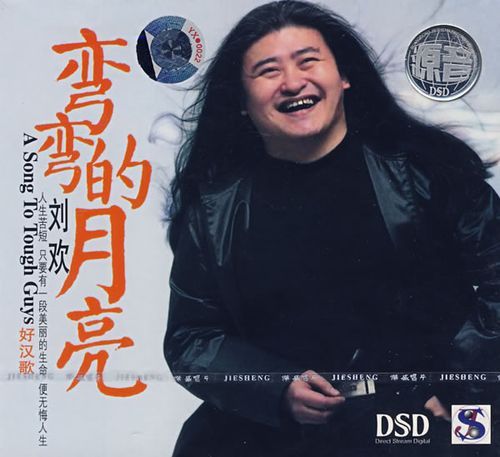

现在打开音乐软件,国际歌有几百个版本:摇滚版的激昂,民谣版的苍凉,电音版的炫酷……可为什么刘欢的版本,依然是播放量最高的?

前几天我问一个00后同事,他说:“我第一次听刘欢的国际歌,是在B站的‘觉醒年代”混剪里。那时候觉得‘旧世界打个落花流水’特别燃,后来去查了历史,才知道这句背后有多少人真的倒下了。刘欢唱这句的时候,声音是发抖的,那种不是害怕的抖,是‘我知道你们付出了什么’的抖。”

是啊,好歌是有“记忆”的。刘欢的声音里,藏着改革开放初期的迷茫与希望,藏着90年代的奋斗与坚持,更藏着一代人对“公平”“正义”最朴素的向往。他不是在“表演”国际歌,是在“讲述”它——用他作为一个知识分子的思考,作为一个普通人的共情。

就像1990年那个冬天,在首都体育馆里的年轻人,现在都已人到中年。有人成了老师,有人成了工人,有人在小城开了一家小店。可每次听到刘欢唱“英特纳雄耐尔就一定要实现”,他们还是会想起当年攥在手里那皱巴巴的门票,想起眼里映着的那团火——那不是舞台的光,是心里的光。

刘欢自己说过:“好的音乐,是能让不同时代的人,在同一个旋律里找到自己的影子。”他的国际歌,做到了。30年了,它还在那里,像一面镜子,照见过去,也照见未来。毕竟,能真正穿透岁月的,从不是技巧,而是那颗永远向着人民、向着真理的心。