说起来,00后、10后的孩子可能对“刘欢”这个名字有点陌生——既没在乘风破浪的姐姐里当过导师,也没在披荆斩棘的哥哥里跳过热舞,连短视频账号都一年到头更不了三条。但咱们这代人谁没跟着他唱过“大河向东流哇”,谁没在KTV吼过“你是我的玫瑰”,就连奥运会开幕式上的“我和你”,都是他压着嗓子唱出的第一句,像一壶温了又温的酒,后劲足得很。

可不知道从什么时候起,舞台上的刘欢“消失”了。综艺节目里不见他的身影,春晚的舞台上少了他的身影,就连音乐平台的热搜榜,都几乎没再出现过他的名字。他到底去哪儿了?是真的“过气”了,还是藏着什么我们不知道的故事?

先聊聊大家最关心的:身体,还行吗?

要说刘欢的“消失”,绕不开一个绕不开的话题——胖。早些年他在舞台上,总是顶着一头浓密卷发,穿着格子衬衫,眼睛里闪着光,唱好汉歌时声震云霄,唱弯弯的月亮时又温柔得像浸了水。但从2010年左右开始,他的肉眼可见“膨胀”了,后来在歌手2019舞台上,体重一度飙到220斤,坐下来时肚子比怀孕的月份还大。

不少网友着急:“刘欢老师是不是身体出问题了?”这着急不白着急——他确实有“代谢综合征”,医生警告他再不减肥,可能会有生命危险。后来他真下定了决心,带着团队做计划,戒掉最爱的高油盐,每天在健身房里泡四小时,连朋友聚会都只啃水煮菜。一年后,他瘦了60多斤,虽然没恢复成年轻时的清瘦,但眼神亮了,气色也好多了。现在再看他发的近照,虽然还是微胖,但下巴线利落了,走路也不喘了,整个人透着一股“把健康赢了回来”的松弛。

“不唱歌了,但得好好活着。”这是他去年在接受媒体采访时随口说的一句话,没煽情,却让人鼻子发酸。

再说说他为啥“不唱歌了”。

其实刘欢从没说过“不唱”,只是不“常唱”了。年轻那会儿,他是“中国流行音乐活字典”,一天赶三场演出是常事,专辑卖到脱销,连张学友都来跟他请教“怎么唱高音不伤嗓子”。但慢慢他发现,自己好像被困在了“刘欢”这个名字里——观众只听他唱大气磅礴的主题曲,电台只放他的“苦情歌”,没人问他想不想唱点民谣,想不想玩摇滚。

“音乐不是赛道,不是跑赢了才有奖杯。”他曾在某次音乐节后台跟工作人员聊天时说,“我现在更想坐下来,听听年轻人的歌,教教他们怎么把心里的话变成旋律。”

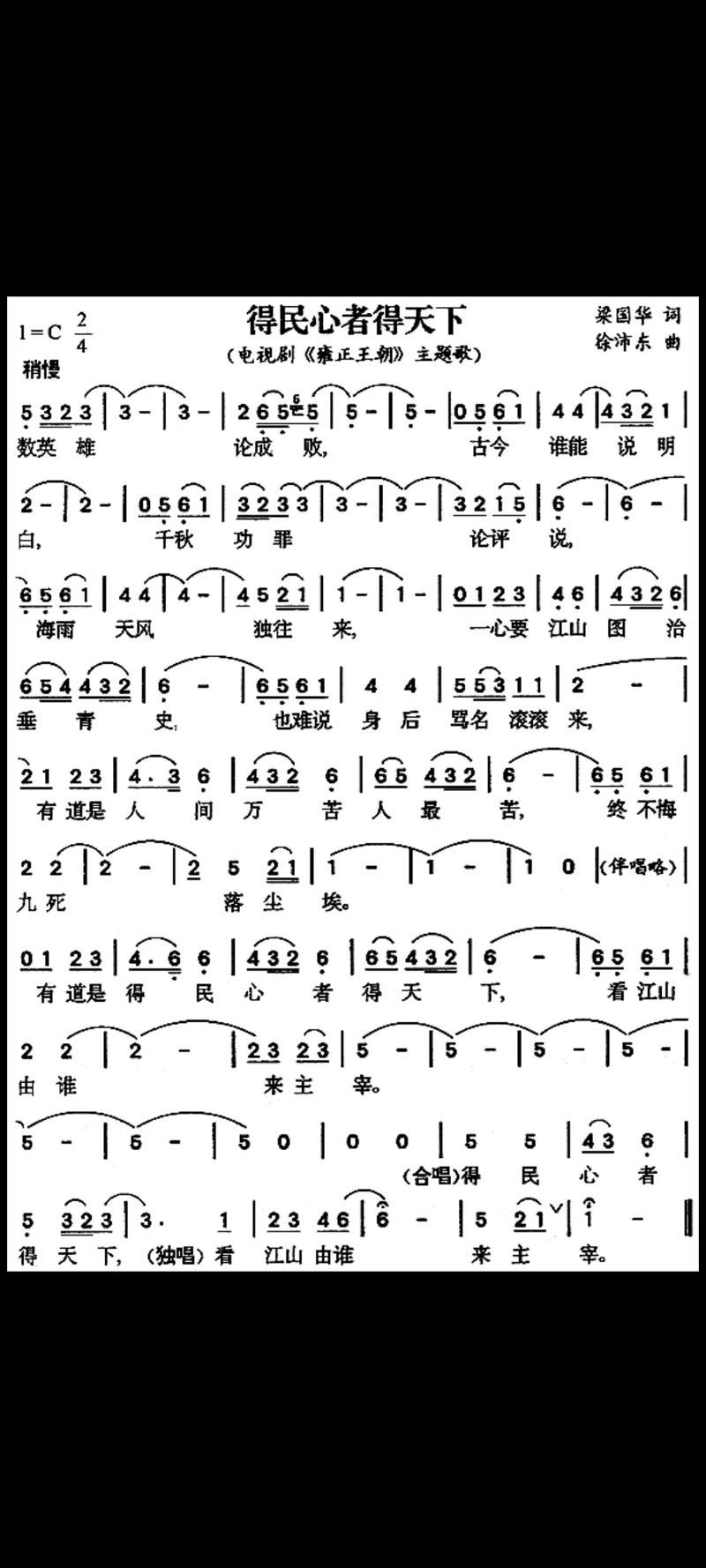

现在啊,刘欢的“舞台”在高校教室里。他是中国音乐学院的名誉教授,每周带学生研究音乐理论,从黄河大合唱的和声走向到孤勇者的节奏设计,掰开了揉碎了讲。有个学生曾在社交媒体上晒过他的笔记:“刘欢老师说,好歌词不是华丽辞堆砌,是‘弯弯的月亮,小小的桥’,是‘大河向东流,天上的星星参北斗’,得让老百姓听着‘顺耳’,记在心里。”

除了教学,他还在做更“笨”的事——推广中国音乐。前两年他去贵州采风,跟着苗族歌手学飞歌,用西洋乐改编芦笙情歌;去年跟95后音乐人合作,把青花瓷做成阿卡贝拉版本,发在视频平台上,配文:“试试去掉伴奏,听诗词本身的韵律。”底下有00后评论:“原来刘欢老师比我们还潮?”

当然啦,也不是完全“消失”。今年年初,他悄悄参与了一个非遗音乐纪录片,给苏州评弹的幕后纪录片配旁白,声音低沉温和,像在讲一个老故事;上个月,有粉丝在故宫博物院偶遇他,戴着鸭舌帽,背着双肩包,正跟老伴儿一起看“古代音乐展”,还停下来给老伴儿讲解“编钟的音律有多绝”。

“他现在是‘人间清醒’型隐士。”跟他合作过多年的经纪人老王说,“以前总想着怎么‘红’,现在更在意怎么‘值’。值不值得花时间去做,能不能让更多人觉得‘有意思’。”

说真的,现在回头听刘欢的歌,会发现他的歌里从来不是“我多厉害”,而是“生活多值得”。唱好汉歌时,唱的是“路见不平一声吼”的仗义;唱我和你时,唱的是“地球很小,我们是一家”的温柔;唱从头再来时,唱的是“心若在,梦就在”的韧性。这些旋律早不是简单的“流行歌曲”,而是刻在我们这代人DNA里的记忆——失恋时听千万次的问,觉得“爱过就不算枉然”;熬夜加班时听从头再来,告诉自己“再坚持一下”。

现在他“消失”在主流视野里,不是没歌可唱,不是没台可上,而是选择了另一种“陪伴”——用更安静的方式,让音乐活在更多地方,活在下一代心里。

所以啊,刘欢去哪儿了?

他可能正在高校教室里,跟学生讨论“怎么让流行歌更有中国味”;可能在录音棚里,给年轻歌手的专辑压一嗓子和声;也可能就在家里,给女儿弹钢琴,听她唱孤勇者,然后笑着说:“这词儿,比你爸当年写的实在。”

他没走远,只是换了一种方式,继续用音乐陪着我们。就像他当年唱的:“那一天,送你送到我们一句话都没有说。”沉默,也是一种深情。

毕竟,真正的“乐坛活化石”,从不需要靠热搜和流量证明自己——只要旋律一起,我们就能认出:哦,是刘欢啊。