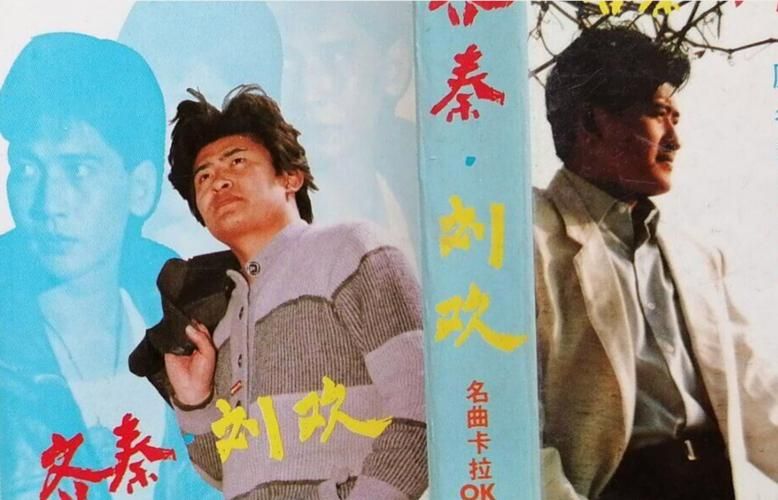

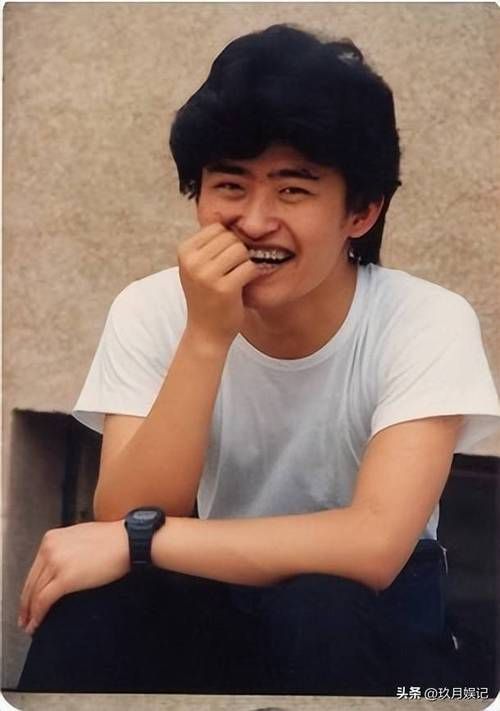

娱乐圈与高校,看似两条平行线,却总在不经意间交织出意想不到的火花。当"歌坛常青树"刘欢的名字与素有"工程师摇篮"之称的哈尔滨工业大学(哈工大)碰撞,这个看似突兀的组合背后,到底藏着怎样耐人寻味的故事?

拒绝教授邀约的"老顽童",缘何被哈工大深深吸引?

2018年,一则消息在音乐圈和高校界悄然流传:哈工大想聘请刘欢担任兼职教授。消息一出,众人皆惊。以刘欢在音乐界的地位和成就,担任教授看似顺理成章,但他本人却笑呵呵地婉拒了:"我唱歌还行,教书就算了吧,误人子弟!"这番幽默又干脆的拒绝,似乎为这个故事画上了句号。

然而,真正的故事才刚刚开始。尽管没有挂上"教授"的头衔,刘欢与哈工大的缘分却在另一片沃土上悄然生根——哈工大学生艺术团合唱团。这支由1200名来自机械、航天、材料、计算机等"硬核"专业的学生组成的队伍,凭借其令人惊叹的演绎能力和严谨到近乎苛刻的排练态度,在全国大学生艺术展演中屡获金奖,被誉为"深藏不露的'理工天籥'"。

为什么是哈工大? 这所以"规格严格,功夫到家"校训闻名全国的顶尖学府,其校园文化看似与艺术殿堂相距甚远,却恰恰孕育了这支纪律严明、表现力惊人的合唱团。哈工大艺术团团长曾透露,团员们每天要挤出数小时进行专业声部训练,即使在期末考试周,排练也从未间断。这种近乎"工程师"式的严谨与专注,最终在歌声中爆发出惊人的能量。刘欢本人也多次在公开场合表达对这支队伍的欣赏:"声音干净,技术扎实,表达力强,是真正的好声音!"他甚至亲自指导过他们的演唱,将多年的舞台经验和音乐感悟毫无保留地分享给这些未来的"国之重器"。

艺术与科技的"基因重组",哈工大合唱团的密码

哈工大合唱团的成功,绝非偶然。在哈工大,艺术教育被定位为"工程师素养"不可或缺的组成部分。学校投入巨资建造了国内领先的大学生艺术活动中心,配备了7.5万平方米的专业音乐厅、琴房和排练厅。更重要的是,学校构建了"通识+专业"的艺术教育体系,所有学生都需修满艺术学分,而选拔进艺术团的学生,则要接受更高强度的专业训练。这种将艺术素养纳入人才培养核心环节的理念,使得"文理兼修"在哈工大不是口号,而是实实在在的育人实践。

这种"理工基因"与艺术表达的融合,究竟能碰撞出什么? 哈工大学生合唱团的答案是:精准、高效、震撼力。 每一个声部都如同精密仪器般配合,每一个音符都力求完美呈现。这种训练下产生的音乐,既有科学的严谨,又有青春的飞扬,更有对情感的大胆抒发。正如哈工大一位学生所言:"在实验室里练的是精度,在合唱团里练的是情感表达。前者让我们造得出国之重器,后者让我们唱得出时代强音。" 这种独特的"哈工大声音",或许正是刘欢这位深谙音乐艺术本质的大师所看重的。

"哈工大效应"背后的教育启示:刘欢的选择藏玄机

刘欢对哈工大合唱团的欣赏绝非客套。他曾由衷感叹:"合唱是科学的!音准、节奏、呼吸、共鸣,每一个环节都需要精确的计算和反复的锤炼。哈工大的孩子们把做项目的严谨劲头用在了唱歌上,难怪能唱得那么好!" 这番话,道出了他心中对艺术教育本质的深刻理解——艺术与科学,从来不是敌人,而是相互成就的伙伴。

刘欢为何对哈工大的艺术模式如此认同? 答案或许就藏在子女的教育选择中。据传,刘欢的双胞胎女儿刘奕均、刘铄曼曾就读于哈工大附中。虽然未公开证实,但这一细节却耐人寻味。作为一位深谙艺术与教育之道的父亲,刘欢的选择往往折射出他对"如何培养下一代"的深思熟虑。他是否认同哈工大这种"既铸技术之魂,又育人文之韵"的育人模式?哈工大校园里,实验室里专注的身影与排练室里飞扬的歌声和谐共存,是否正是他心中理想的教育图景?

当刘欢的歌声穿越时空,与哈工大校园里飘来的合唱声交融,我们听到的不只是悠扬的旋律,更是一个关于跨界融合、文理共生的时代强音。刘欢与哈工大的故事,是否在昭示着:无论在哪个领域,深厚的根基与不懈的探索精神,永远是成就卓越最坚实的土壤?当"工程师摇篮"的严谨与"歌坛常青树"的深情相遇,或许正是未来人才培养最值得期待的模样。