提起90年代的华语乐坛,脑子里总会蹦出几个名字,他们的歌声是刻在DNA里的旋律。刘欢和陈志朋,这两个名字现在听起来像是平行线——一个稳坐“音乐教父”的宝座,连综艺露面都被说是“国家队级别”的体面;另一个却长期困在“蛇精脸”“辣眼睛”的调侃里,成了娱乐综艺里的“流量密码”。可你知道吗?三十年前,他们其实是站在同一起跑线上的“时代天籁”,为什么后来会走出完全不同的人生轨迹?

一、一个用嗓子“砸”开的天花板,一个用颜值“撞”出的偶像派

1990年,北京亚运会的主题曲亚洲雄风火遍大江南北,刘欢那带着撕裂感的嗓音,像一记重锤砸在华语乐坛的门板上——这才叫“实力”,不服不行。那时候的刘欢,已经是中央音乐学院的老师,却偏偏不端着,唱少年壮志不言愁时能把铁血唱进骨头缝,唱弯弯的月亮又能把柔情揉进听众心里。你敢信?他没签过任何唱片公司,全凭一张嘴和一把琴,就成了内地乐坛最硬的“金字招牌”。

同年,台湾小虎队横空出世,陈志朋作为“霹雳虎”,凭着一张清秀到能掐出水的脸,和苏有朋、吴奇隆一起,成了少男少女的“梦中情人”。他的歌声是甜的,青苹果乐园里那声“让我们一起拥抱它的明媚”,是多少人的初恋BGM。那时候的陈志朋,和刘欢一样,都是“靠声音吃饭”的人,只是刘欢靠的是“唱功”,他靠的是“偶像光环”。

二、岔路口:一个扎根泥土,一个追逐风月

90年代末,华语乐坛开始变天。刘欢没急着趁热打铁,反而一头扎进“严肃音乐”里——给水浒传写主题曲,他说“得让英雄有英雄的魂魄”;去美国学爵士乐,他说“老祖宗的东西得守,洋玩意儿也得懂”。他甚至拒绝了天价商演,宁可在家陪女儿读绘本,也不肯“为了钱糟蹋自己的嗓子”。你问他图啥?他说:“歌手得有根,根扎稳了,风再大也吹不倒。”

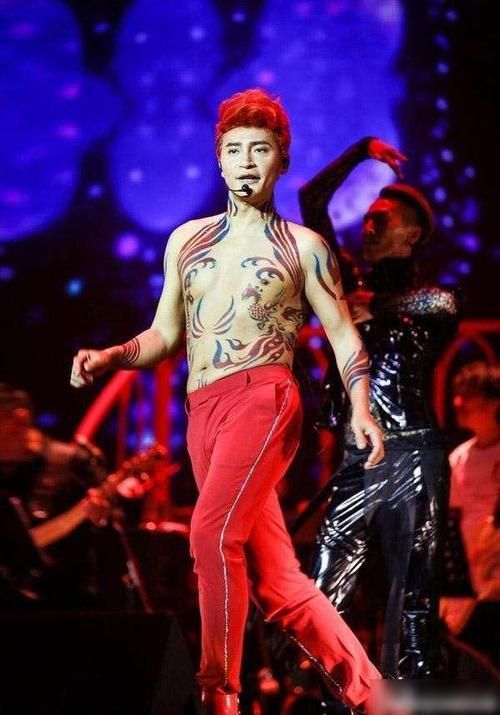

陈志朋的岔路口,走得比刘欢慌。小虎队解散后,他试过演戏,却总被说“偶像派撑不起演技”;发个人专辑,销量却一年不如一年。急了,就开始“出圈”:造型越来越敢穿,红衣、豹纹、薄纱,别人说“辣眼睛”,他硬拗“艺术先锋”;拍短视频扭秧歌,被骂“不务正业”,他回“你们不懂我的坚持”。可问题是:真正的“艺术”,不是用猎奇当铠甲,而是用作品说话啊。

三、时间是最好的筛选器:观众从“看脸”到“用心”

这些年,刘欢上综艺,观众不是冲着“看点”去的,是想听他讲讲音乐里的故事。比如歌手上唱从前慢,他说“这首歌里藏着中国人的慢生活,现在太需要这份慢了”,瞬间把人唱哭了。他不需要靠话题赢流量,每一次开口,都是在给观众“上课”——这叫“硬核实力”。

反观陈志朋,总在“证明自己”的怪圈里打转。上综艺说“我想被认真对待”,可转头就因为造型又上热搜。观众不是不接受“转型”,是反感“用流量反噬真诚”。你想当艺术家,那就拿出让人闭嘴的作品;你想回归舞台,那就用实力代替姿态。可如果连自己都忘了当初靠什么打动人,观众凭什么记住你?

说真的,娱乐圈从来不缺“流量”,缺的是像刘欢这样“把歌当命”的人,也缺了陈志朋没能坚守的“初心”。同样是90年代的天籁,一个用时间证明“实力永远大于浮华”,一个在追逐“红毯”的路上弄丢了歌迷的心。或许这就是娱乐圈最公平的地方:你可以靠颜值出道,但想走得长远,终归要靠“心”。

说到底,三十年河东三十年河西,你心中的“90天籁”,是始终如一的刘欢,还是一直在“破圈”的陈志朋呢?