说起来,郎朗和刘欢这两个名字放在一起,总让人觉得有点“奇妙”——一个是古典钢琴界“用指尖讲故事”的王子,一个是华语乐坛“用嗓音刻时代”的大师,差了19岁的年纪,却在聚光灯下、琴键旁、话筒边,硬生生走出了一条让人琢磨不透的“友情线”。有人看他们同台时相视一笑,说是“惺惺相惜”;有人听他们私下互相“抬举”,猜是“互相打光”;更有人翻出他们十几年来的交集,琢磨着这究竟是“利益捆绑”还是“真心换真心”?

从“开幕式初遇”到“舞台常客”,琴键与话筒的“化学反应”得分高

要说郎朗和刘欢的“缘分”,绕不开那场让全世界记住的北京奥运会开幕式。2008年,当我和你的旋律在国家体育场响起,朗朗黑白分明的手指在琴键上跳跃,刘欢醇厚深情的嗓音在空中回荡,一个是“中国钢琴名片”,一个是“华语歌喉担当”,两个看似“平行线”的人,在那晚撞出了最耀眼的光。

但很多人不知道,这次合作更像是一场“双向奔赴”。后来郎朗在采访里偷偷“爆料”:其实早就在刘欢的歌里“偷师”过,“我听他的千万次的问,总觉得那旋律里藏着故事,后来才知道,他把中国音乐的魂和西方的调性揉得那么匀。”而刘欢也从不掩饰对郎朗的欣赏,“朗朗的手下有股‘劲儿’,不是炫技,是把音符揉进心里的劲儿,年轻时就这样的,现在更稳了。”

从奥运之后,他们就像约好了“回家串门”似的,隔三差五就在舞台上碰头。春晚、国庆晚会、公益演唱会……只要场合需要“大气”与“温度”,必能看见他们的身影:郎朗弹好汉歌时,刘欢会在一旁打着拍子笑;刘欢唱菩提树时,郎朗会把琴声压得像他的呼吸一样轻。有次后台采访,记者问“合作这么多累不累”,郎朗指着刘欢说:“跟他一起?我不敢累,我怕跟不上他的‘疯’——他唱歌投入的时候,眼睛里像有星星,我得用琴声追着他的星星跑。”刘欢则在一旁接话:“他敢疯?他弹琴时手指都快冒火星子了,我得用嗓音给他‘浇水’啊!”一台上,一下台,话赶话的调侃里,哪有半分“前辈”与“后辈”的生分,倒像两个小孩子在抢着“夸”对方。

舞台下的“互相打扰”:从“音乐老师”到“生活邻居”,情谊藏在细节里

娱乐圈的“老艺术家”里,刘欢算是个“慢热”的,嘴上总说“我不爱凑热闹”;郎朗呢,从小就活在“聚光灯下”,按理说该是个“社交达人”。可偏偏,这两个“反差萌”的人,把“朋友”处成了“家人”。

有次郎朗发微博,晒了一张“模糊的自拍”,背景里是刘欢蹲在厨房择菜的背影,配文:“刘老师教我做红烧肉,结果他把‘炒糖色’炒成‘炒苦色’,最后全进了我肚子——嗯,苦中带甜,是家的味道。”底下粉丝炸了锅:“不是,你们俩还一起做饭?”“刘欢老师会下厨?”后来刘欢在采访里解释:“那是个意外!他说想学做中国菜,我想着‘授人以鱼不如授人以渔’,结果火候没掌握好……不过他吃得挺香,看来‘徒弟’比老师会‘包容’。”这种“互黑”又“互捧”的互动,哪像“大艺术家”,倒像是住对门的忘年交。

更让人动容的是,他们在对方“人生低谷”时的“不请自来”。郎朗刚出道那几年,因为风格“太张扬”,被不少人说“花里胡哨”,有段时间甚至陷入自我怀疑。后来刘欢在一次音乐沙龙上,当着几十位作曲家的面说:“有人嫌朗朗弹琴‘浮’,可他们听过他练琴时的汗水吗?艺术就像菜,有人爱吃清淡,有人爱吃麻辣,你不能因为自己爱吃淡的,就说辣的‘低级’。”这段话后来被郎朗反复提起:“刘老师的话,像把锤子,把我当时心里的‘钉子’都敲平了。”

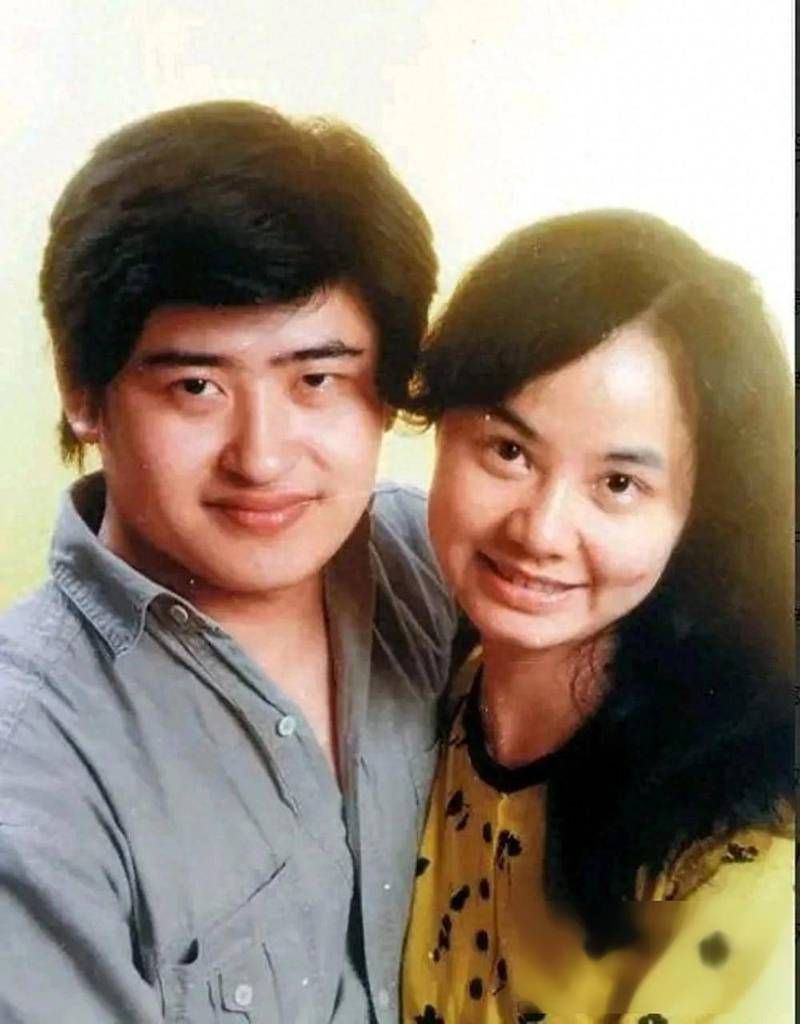

而刘欢2019年因身体发福、脱发引发关注时,郎朗直接在社交平台晒出两人年轻时的对比照,配文:“看,这是我认识的‘欢哥’!发量和才华成反比,但智慧和体重成正比——我爱这样的他!”后面还跟了个“鬼脸”表情,不像安慰,倒像在调侃老朋友“胖了好,有福气”。后来才知道,那段时间郎朗天天给刘欢送“健康餐”,菜单里连盐都精确到克,刘欢开玩笑说:“我以为他是送饭来的‘营养师’,结果是想把我‘喂胖’跟我比体重。”

为什么他们的“友情总被传神”?娱乐圈太缺“纯粹”这味药

其实娱乐圈里“忘年交”不少,但像刘欢和郎朗这样“经得起细品”的,真不多见。有人分析是因为“地位相当”,可郎朗再火,在刘欢眼里也还是“后辈”;刘欢再“德高望重”,在郎朗那儿也是“能一起打趣的朋友”。

细想下来,他们关系的“保鲜剂”,或许藏在三个字里:“懂”彼此。刘欢懂郎朗的“锋芒”不是“张扬”,而是“把古典乐从殿堂里拉出来给大众看”的野心;郎朗也懂刘欢的“低调”不是“清高”,而是“把所有情绪都揉进歌里唱”的深情。就像那次合作黄河颂,郎朗弹着激昂的旋律,刘唱到“掀起你的盖头来”时,突然停下来对郎朗说:“慢点,你这儿弹得太满,得留点气口给观众喘。”郎朗马上点头:“对对,我太想让他们‘听懂’了,忘了‘留白’也是艺术——刘老师,您是懂‘留白’的,也懂‘我’。”

更重要的是,他们从不把“友情”当“人设”。不会刻意炒作“合体”,有活动了就并肩站,没活动了各忙各的,连朋友圈互动都稀稀拉拉,偶尔点赞一条,评论里也只写“加油”两个字。可正因如此,那些同台时的自然对视,采访时的真心夸赞,甚至一个下意识的“递纸巾”动作,才显得格外珍贵——在“假新闻比真新闻跑得快”的时代,他们用“不表演”的真诚,写了一首“娱乐圈友情诗”。

说到底,郎朗和刘欢的关系,哪需要“忘年交”或“互相成就”这么复杂?它更像两个热爱音乐的人,在漫长的时光里,认出了彼此灵魂里的“光”——一个是钢琴上的“追光者”,一个是歌声里的“发光体”,他们不抢彼此的光,反而愿意站在对方的影子里,把光聚得更亮。这大概就是娱乐圈最稀缺的“纯粹”:不为名利捆绑,不为流量站台,只因为“懂你”而靠近,因为“同频”而长久。所以啊,下次再看见他们同台,别猜“是不是利益驱动”了,你只要看看郎朗弹琴时,刘欢眼里是不是还闪着当年的星星,就知道了。