说起来娱乐圈里的“传奇人物”,人们总先想起那些唱红了半边天、演遍了世情百态的明星。但要是把时间线拉长,你会发现:有些“极致”的魅力的确分时代,却也能在各自的世界里刻下同样的深刻——比如刘欢,和两千年前的董贤。

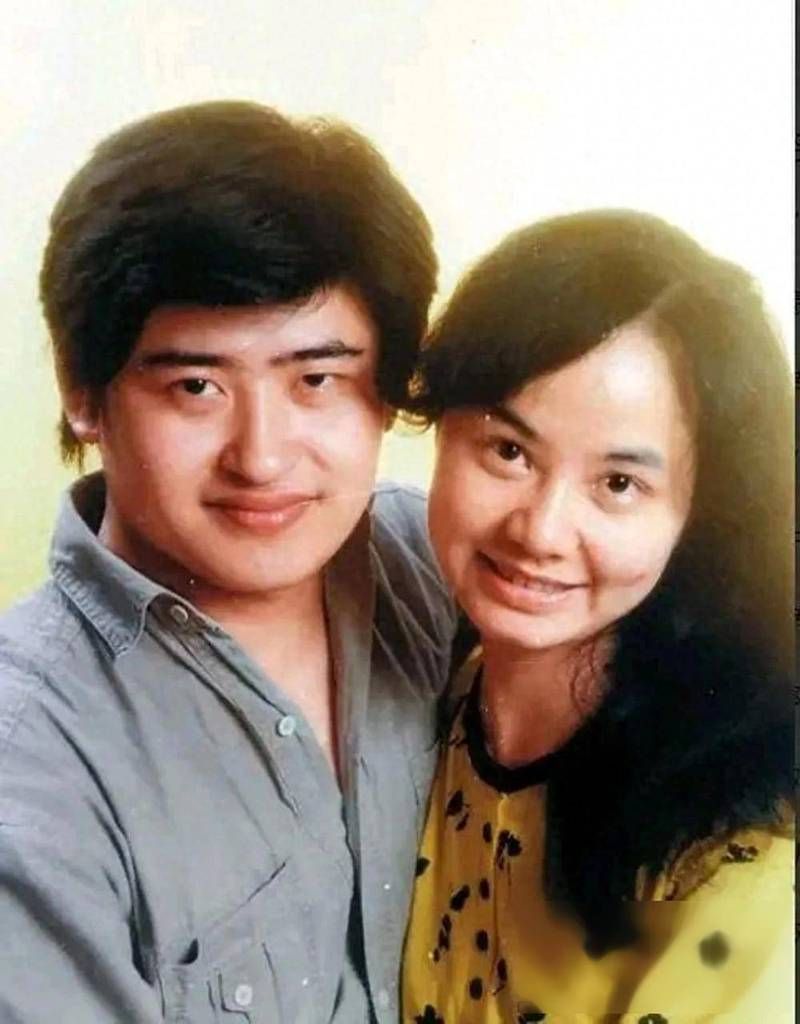

先说说刘欢。提起这位“华语乐坛常青树”,很多人的第一反应是好汉歌里那个吼出“大河向东流”的浑厚嗓音,或是千万次的问里带着苍凉与力量的深情。但你要是只知道这些,可能错过了他真正的“极致”:他能把流行唱出歌剧的质感,也能把民谣唱出文人的风骨。当年为北京人在纽约配唱千万次的问,他没刻意炫技,却用一个“问”字里的颤音,把人在异乡的挣扎与迷茫唱进了骨髓里;后来在中国好声音当导师,其他导师忙着点评技巧,他却总说“音乐是要讲故事”,转身时眼里的光,比舞台上的聚光灯还亮。你说他红吗?从八十年代唱到今天,演唱会门票永远紧张,连年轻人都称他“爷青回”;可你要说他只是“红”,那些为好汉歌等了一夜的人,那些被他一句“音乐无国界”打动的人,大概都会摆摆手:“刘欢啊,他是活成了音乐本身。”

再来看董贤。这名字你可能陌生,但要说“断袖之癖”,大概就耳熟了。他是汉哀帝时期的“幸臣”,史书里说他“美丽自喜,柔媚便辟”——说白了,就是长得好看,性子软会哄人。可这“幸臣”标签背后,藏着更复杂的“极致”。汉书里讲,汉哀帝一次陪董贤午睡,醒来时发现董贤的衣袖压在自己身下,怕弄醒他,居然“断袖而起”。这“断袖”的典故成了后世同性情感的代名词,可你想没想过:能让一个皇帝放下尊严做到这一步,董贤真就只是一张“漂亮脸蛋”?史学家分析,他善察言色,总能让哀帝在权力斗争的疲惫里感到轻松;甚至他每次上朝,哀帝都特意把位置挪近些,好随时看他一眼。这种“极致的受宠”,在古代佞幸史上也少见——后来哀帝病重,还抱着董贤叹:“无复望者矣!”,大概是想告诉他:没了朕,你该怎么办?

这时候你可能会问:“一个现代歌手,一个古代宠臣,他俩能有什么可比的?”且慢。你说他们的“极致”不同?刘欢用才华撑起了一辈子的事业,董贤用“媚上”换来了十年的荣华,一个在光里,一个在影里,确实天差地别。可你细品:他们都在各自的世界里,把“极致”做到了极致。刘欢极致在哪里?他红了半辈子,却没接过一条商业代言,连综艺节目都少得可怜,总说“我不喜欢靠曝光来维持热度”,却把所有心血都砸进了音乐里——这种“对艺术的偏执”,算不算一种极致?董贤的极致呢?他从一个太子舍人(相当于小秘书)升到大司马(相当于宰相),只用了两年多,靠的不是家世,不是能力,就是让皇帝“离不开他”。哪怕后人骂他“佞幸”,也不得不承认:他在那个权力至上的环境里,把“取悦上位者”这件事做到了极致。

更耐琢磨的是,他们都逃不开“极致”的代价。刘欢为了嗓子,从十年前就“戒酒戒辣”,连最喜欢的火锅都很少碰,有次演唱会唱到高音,血管直接爆开,却坚持唱完最后一首——他说“观众等不起”;董贤呢?哀帝一死,王莽掌权,立刻以“乱臣贼子”的罪名逼他自杀,他抱着年仅两岁的儿子哭到窒息,最后举剑自刎时,大概也想起了那年被“断袖”的午后——极致的宠,极致的恨,从来都是一体两面。

所以你看,刘欢的极致是“用才华对抗时间”,董贤的极致是“用圆滑讨好权力”,他们的路不同,结局不同,却都在历史里留下了浓墨重彩的一笔。你说他们谁更值得被记住?大概不必问。毕竟千年前的人,用时代的方式“活”了一回;千年后的人,用自己的方式“燃”了一辈子。极致本身,从来不分好坏,只分有没有“活明白”——就像刘欢唱的“路见不平一声吼”,董贤听不懂,但他活在了自己的“断袖”里,又有什么分别?