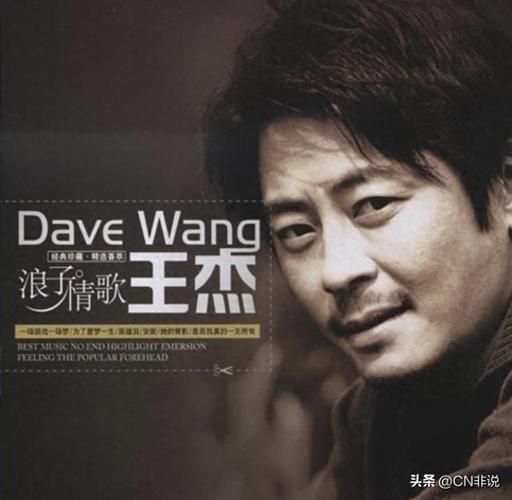

要说华语乐坛的“老炮儿”,刘欢和王杰绝对是绕不开的两座大山。一个是在弯弯的月亮里唱尽岁月情深,用好汉歌吼出市井豪情,至今仍是音乐学院“定海神针”的刘欢;一个是从一场游戏一场梦里走出来的“浪子”,歌声里藏着故事,性格里透着桀骜,让一代人为他着迷的王杰。两人一个像醇厚的老酒,越品越有味;一个像带刺的玫瑰,又疼又魅。

可要是论“谁更有钱”,这事儿真不能只看脸——得扒扒他们的钱袋子到底是怎么装满的,是靠“手艺”稳稳赚钱,还是靠“运气”一波流?今天咱们就拿放大镜瞧瞧,这两位大神,财富到底差在哪儿。

先看刘欢:学院派的“稳赚型”选手,钱是“磨”出来的

刘欢的钱,从来不是“一夜暴富”的类型,更像是“细水长流”的典范。作为中央音乐学院音乐系的教授,他手里攥着两把“赚钱的刷子”:一是“创作+演唱”的硬实力,二是“学院派”的背书。

你敢信吗?当年北京人在纽约的主题曲千万次地问,光是版权费就够普通歌手干几年。更别说好汉歌这种“国民神曲”,当年火到什么程度?大街小巷、菜市场、甚至村口大喇叭都在放,20多年过去了,只要影视剧里需要点“江湖气”,第一时间想到的还是刘欢的嗓子。这些歌的版权费,就像他家后院的果树,每年到了时候都结满果子,直接往他篮子里掉。

除了唱歌,刘欢在商演市场的地位也是“顶流”。早年间,国内大型晚会、跨年演唱会,嘉宾名单里要是没刘欢,主办方都觉得“不够分量”。他的出场费虽然比不上流量小生,但胜在“稳”——每年十几二十场,每场报价都是百万级别,还从不“轧戏”(指档期太满耽误事)。这种“慢工出细活”的赚钱方式,让他账上的数字就像滚雪球,越滚越大。

而且刘欢这人“不贪”,不炒房、不投资风口行业,就守着自己的音乐“一亩三分地”。连综艺都接得少,早年中国好声音当导师,也是冲着“推广音乐”去的,用他那套“学院派”标准,愣是把学员往“专业”里引。这种“不折腾”的性格,反而让他的钱袋子扎得特别稳——没有大起大落,只有稳步增长。

再看王杰:浪子的“过山车式”财富,几度攀峰几度谷

王杰的“钱路”,可比刘欢刺激多了,像坐过山车——年轻时一夜暴富,中年差点破产,如今又靠演唱会“东山再起”,兜里有钱,心里却还住着那个“浪子”。

1987年,王杰用借来的30万台币,录了第一张专辑一场游戏一场梦。谁能想到,这张专辑直接在台湾炸了:销量突破50万张,打破当时台湾的销售纪录,歌迷们为他疯狂,连传唱度最高的一场游戏一场梦,都是他凌晨3点写出来的——那时他穷到租不起房子,睡在朋友的录音室地板上,心里憋着一股劲儿,唱尽了“失恋男”的苦楚。

火了之后的王杰,钱来得太快太猛。专辑一张接一张发,每张都是“白金销量”,商演邀约像雪片一样飞来,出场费一度压过当时的天王巨星。他特意买下香港山顶的豪宅,开着跑车,身边围着一群朋友,挥金如土的样子,活脱脱一个“暴发户”。可这钱来得快,去得也快——他性格直,不懂理财,还帮朋友担保借了一屁股债,后来朋友跑路,他硬是卖房卖地替人还债,直接从“山顶滑到谷底”。

近几年,王杰又靠着“情怀杀”杀回来了。他不开大规模巡演,只选小场地,比如“北京工人体育馆”“上海梅赛德斯奔驰文化中心”,一场票价卖到上千,还场场爆满。有人说他“吃老本”,可谁能想到,58岁的王杰站在舞台上,唱安妮时还是会哽咽,唱忘了你忘了我时还是会让全场大合唱。这种“把情怀变现”的能力,也让他的钱包重新鼓了起来——只是比起刘欢的“稳”,他的钱更像“浪里淘金”,淘一波少一波。

比“钱袋子”,不如比“人生厚度”

其实说到底,刘欢和王杰的“钱”,从来都不是单纯“数字游戏”。刘欢的钱里,藏着对音乐的敬畏和对生活的从容;王杰的钱里,刻着青春的倔强和生活的起伏。

刘欢可以安心在北大课堂上讲西方音乐史,因为他知道,哪怕从此不商演,版权费也够他衣食无忧;王杰可以连开20场“王者归来”演唱会,因为他知道,歌迷愿意为他的“故事”买单,哪怕他早已不是当年那个“浪子”。

所以非要问“谁更有钱”?或许答案藏在他们的歌里——刘欢的好汉歌唱的是“该出手时就出手”的底气,王杰的一场游戏一场梦唱的是“输掉了所有”的遗憾。一个钱里藏着“稳”,一个钱里裹着“浪”,你能说哪个更“富有”?

说到底,真正的“有钱”,从来不是银行账户里有几个零,而是回首往事时,唱得出一首让后人记住的歌。您说,是不是这个理儿?