提到刘欢和蔡国庆,很多人脑子里可能会跳出两个截然不同的画面:一个是穿着衬衫、抱着吉他唱好汉歌时声如洪钟的“大哥”,一个是梳着整齐发型、笑着唱三百六十五个祝福的“邻家哥哥”。一个像浓墨重彩的油画,一个像明快温暖的水彩画——这画风也太不像“同时代”的人了吧?

可你要真去翻他们的履历,会发现一个有点扎心的真相:他们不仅是一个时代的,简直是同一拨“顶流”里的“老熟人”。

先看“年龄档位”:差了7岁,却踩在同一个“黄金十年”

刘欢出生于1963年,蔡国庆比他小7岁,出生于1971年。按理说,7岁在娱乐圈里算“代差”了——刘欢1987年凭少年壮志不言愁火遍全国时,蔡国庆还是16岁的“小文艺兵”,刚从部队文工团出道;可等到1990年蔡国庆凭北京的桥走红时,刘欢早已是家喻户晓的“歌坛大佬”。

为什么差距7岁,却总让人感觉他们“同步”?因为这十年(1987-1997),正是中国内地流行音乐的“爆发期”,也是两人事业的“黄金交叉期”。刘欢从1987年开始,几乎承包了所有“大歌”:弯弯的月亮(1990)、千万次的问(1993)、好汉歌(1998)……每一首都像是刻在时代DNA里的BGM;而蔡国庆呢,1990年的北京的桥、1991年的三百六十五个祝福、1999年的常回家看看,愣是从90年代初火到了千禧年——你看,一个从80年代末唱到90年代末,一个从90年代初唱到2000年代初,中间那段“重叠区”,正是内地娱乐产业从“晚会时代”向“流行时代”过渡的关键十年,他们谁都绕不开谁。

再看“同框频率”:春晚舞台上的“老搭档”,远比你想象的多

最能证明“同时代”的,从来不是年龄数字,而是“同框的重量级时刻”。而刘欢和蔡国庆,最常“撞见”的地方,就是春晚。

你知道吗?刘欢从1987年第一次上春晚,到2000年,几乎“承包”了90年代的春晚舞台;蔡国庆呢?1990年第一次登上春晚后,1991、1993、1995、1997、1999……几乎年年不落。你回忆一下那些年的春晚画面:1991年,蔡国庆唱拥抱明天,刘欢在后台和导演组商量节目;1993年,刘欢唱千万次的问,蔡国庆在旁边伴舞;1995年,两人一起合唱今儿个高兴,刘欢唱得豪迈,蔡国庆笑得灿烂;1997年,蔡国庆唱真情告白,刘欢在台下鼓掌——这不是“同一时代”是什么?这分明就是“春晚时代的固定CP”啊!

除了春晚,他们还一起上过无数晚会、音乐节目,甚至合作过电影主题曲。比如1990年的电影腕中烟,刘欢是主题曲演唱者,蔡国庆是参演演员;1995年,他们一起参加了“中国风”音乐会,刘欢唱摇滚版的从头再来,蔡国庆唱抒情版的回家,台下观众跟着一起合唱,连灯光师都分不清谁才是“主角”——因为他们的声音,早就和那个时代的脉搏连在了一起。

为什么总觉得他们“不像同时代”?风格差太大了,但内核却是“队友”

可为什么,很多人还是觉得“刘欢和蔡国庆不像一个时代的”?这得从他们的“人设”和“风格”说起。

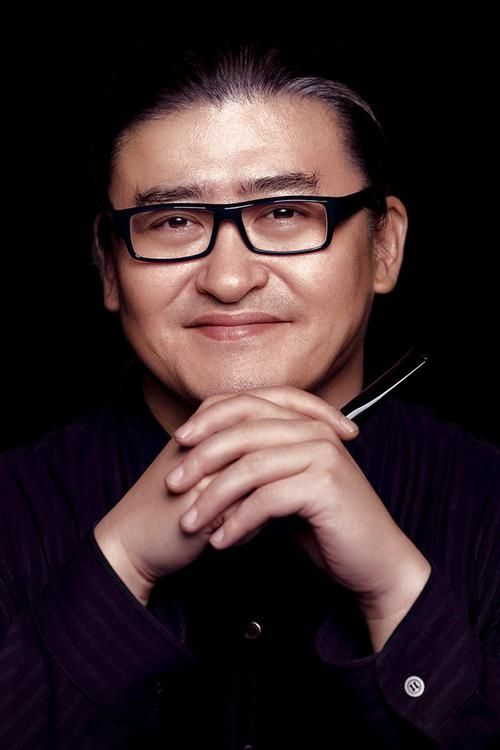

刘欢,是典型的“实力派+重量级”:身高1米85,声音低沉浑厚,不管是唱弯弯的月亮的温柔,还是好汉歌的豪迈,都带着一种“历经千帆”的厚重感。他的舞台从来不需要灯光特效,一站定,开口就能镇住全场——观众总觉得他“高冷”,像个“活在云端的音乐家”。

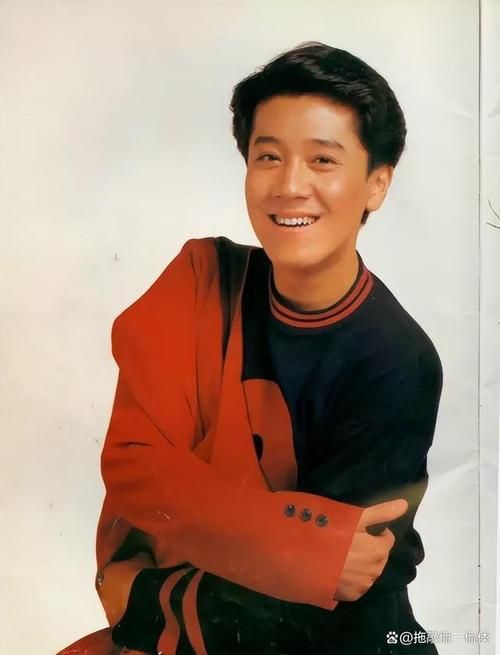

蔡国庆呢,是“偶像派+亲民型”:身高1米78,长相清秀,声音干净甜美,不管唱三百六十五个祝福的喜庆,还是常回家看看的温馨,都像隔壁家的哥哥,带着一股“暖烘烘的生活气”。他的舞台永远充满了笑容,红西装、白衬衫,连发型都一丝不苟——观众觉得他“亲切”,像个“随时能唠嗑的老熟人”。

一个像“大哥”,一个像“小弟”,风格南辕北辙,人设一个高冷一个亲民,难怪有人会觉得“他们怎么会是同时代的?”但你仔细想:90年代的娱乐圈,不正是这样“多元共融”吗?有刘欢这样的“艺术先锋”,也有蔡国庆这样的“流行偶像”,他们不是“对手”,而是“同行者”——一起扛起了那个年代中国流行音乐的“大旗”,让无数人爱上了唱歌,爱上了音乐。

说到底:“同时代”不是年龄数字,是“共同创造的记忆”

其实,讨论“刘欢和蔡国庆是不是同时代”的意义,从来不是算年龄、数作品,而是找回那种“被同一个时代感动”的共鸣。

80年代末、90年代初,电视刚普及,春晚是每个家庭除夕夜的“必选项”。刘欢的歌声是“时代的强音”,唱出了年轻人的热血和梦想;蔡国庆的歌声是“生活的光”,唱出了普通人的温情和期盼。一个给了我们“向前冲”的勇气,一个给了我们“慢下来”的温柔——他们就像是那个时代的“两面镜子”,照出了中国社会的变迁,也照出了我们这一代人的成长。

所以,你还觉得他们“不是同时代”吗?当你在短视频里刷到好汉歌,会跟着哼“大河向东流”;当你在超市里听到三百六十五个祝福,会想起“每天都要送你三百六十五个祝福”——这些刻在记忆里的旋律,就是他们“同时代”最好的证明。

毕竟,能被一代人记住的歌者,不管风格差多大,都活在同一个“时代的心里”。