2012年的秋日,后台走廊的灯光有些晃眼。中国好声音第一季的录制刚结束,刘欢刚唱完一首千万次问,正解着衬衫领口的风纪扣,手里的乐谱被捏得微微卷边。这时,一个留着短寸、眼神清亮的年轻人快步走过来,手里攥着一张皱巴巴的谱子,声音带着点不易察觉的紧张:“刘老师,我是平安,能……能跟您合个音吗?”

彼时的平安,刚凭借一首我爱你中国炸翻全场,导师转椅齐刷刷转过去时,他攥着麦克风的手指都在发抖。而刘欢,作为那季“导师天团”里最“沉得住气”的存在,始终带着学者式的温和,点评时不疾不徐,却能精准点透学员的骨相。两人此前从未有过交集,录制间里匆匆打过照面,连多余的寒暄都没有。

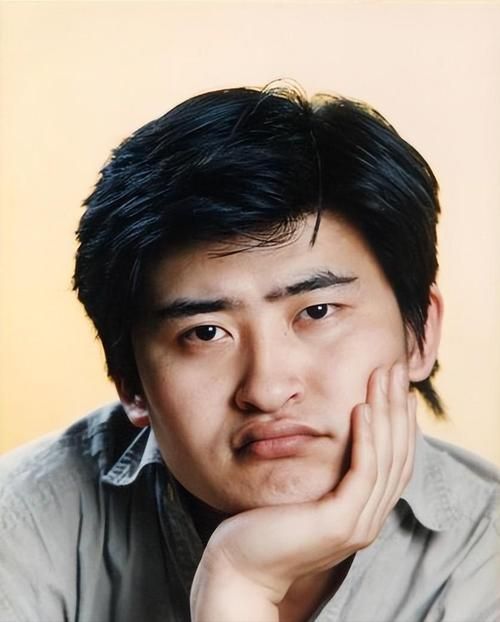

后台的喧闹似乎突然静了。刘欢抬头,打量着眼前这个比自己矮半个头的年轻人——他穿着简单的白T恤,牛仔裤膝盖处还有点磨白,但眼睛亮得像浸了水的黑曜石。没等刘欢开口,平安已经把谱子递了过去:“我改编了不能这样活,加了段蓝调转音,总觉得哪里不对,但说不清……您听听?”

刘欢接过谱子,指尖划过上面密密麻麻的修改痕迹,嘴角慢慢往上翘。他没说“好”,也没说“不好”,而是指了指谱子第三小节这里的降E调:“这里你觉得飘,是因为胸腔撑住了,但头腔没送上去。跟我来——”他张开双臂,做了个深呼吸的动作,“想象你的声音不是从喉咙里挤出来的,是从后背这儿,慢慢往上‘飘’,像羽毛一样。”

平安愣住了,他盯着刘欢的胸腔起伏,仿佛第一次看见“声音”这个抽象概念有了形状。他跟着试了一遍,有些别扭,声音却真的沉了下来。刘欢突然笑了,眼角堆起深沟:“对,就是这样!你嗓子条件好,像块没雕的玉,现在知道怎么‘雕’了。”

那天晚上,后台的角落里,两个人坐在道具箱上,把平安带来的谱子从头到尾改了三遍。刘欢说着不太流利的普通话,偶尔夹杂几句英文,讲“布鲁斯节奏的呼吸点”,讲“情感和技巧的‘黏合度’”;平安则像个小学生,在本子上疯狂记录,生怕漏掉一个字。后来刘欢从保温杯里倒了点热水,递给平安,问:“你从哪儿学的这些?”平安挠挠头:“您好汉歌里那句“大河向东流”,我听了不下百遍,每句结尾的颤音,都是跟着您学的。”

刘欢的保温杯停在半空,眼睛里的光突然软了下去。他想起来十年前,自己第一次在国际舞台上唱弯弯的月亮,也是这样揣着前辈的光,一点点往前摸索。眼前这个年轻人,身上有种久违的“傻气”——不是莽撞,是对音乐的纯粹和较真,像年轻时的自己。

录制结束后,节目组的工作人员看见刘欢主动跟平安要了联系方式,临走时拍了拍他的肩膀:“嗓子里有东西,别糟蹋了。”后来平安在采访里说,那天晚上他失眠了,不是因为紧张,是因为刘欢的一句话让他突然明白:“原来唱歌不是‘喊’,是用‘心’去碰‘听者的心’。”

很多人不知道,刘欢和平安的第一次见面,没有后来舞台上那么光鲜。没有摄像机,没有闪光灯,只有两张沾着汗水的谱子,一杯温吞的热水,和两个男人之间关于音乐的“较劲”。一个是早已站在顶峰的“音乐教父”,一个是刚刚冒头的“黑马新秀”,却在那一刻放下了身份,像两个老友一样,为了一句转音、一个气口,争论得面红耳赤,又因为一句“好像对了一点”而相视大笑。

如今再回头看,那次相遇更像一次“预言”。刘欢看到了平安嗓子里的“璞玉”,平安读懂了刘欢音乐里的“赤子”。后来平安在演唱会上唱千万次问,背景屏幕会放那年后台的照片;刘欢在采访里提到“喜欢的年轻歌手”,总第一个说平安。有人说这是“前辈的提携”,但只有他们自己知道——那是两种对音乐的信仰,在某个秋日夜晚,意外撞了个满怀。

回想起那天的场景,我们不禁要问:在这个流量至上的时代,还有多少音乐人能像刘欢与平安那样,为一句谱子、一个技巧,放下所有光环,只为了“唱好一首歌”的纯粹?或许,这就是“好声音”最动人的模样——不问出身,不谈流量,只看你心里,对音乐的那团火,究竟烧得多旺。