在高音吧待了十年,见过太多为高音痴狂的帖子:有人扒着歌手的换气技巧,有人争论“海豚音”和“强混声”的区别,还有人凌晨三点发帖“求推荐能飙到E5的歌单”。但只要刘欢的名字出现,画风总会悄悄变——有人说“听千万次问飙到C5的瞬间,眼泪莫名其妙就下来了”,有人晒出二十年前的磁带,封面上的刘欢戴着黑框眼镜,手稿上写满了音符和批注。

说到底,我们聊刘欢的高音,到底在聊什么?是技术参数,还是藏在嗓子里的那些故事?

你以为的“高音”,是刻在DNA里的“中国风”

刘欢的高音,从来不只是一“飙”那么简单。90年代初,当流行乐坛还在模仿港台的甜腻情歌时,他带着少年壮志不言愁里的“峪沟的石头”冲了出来——那段从A3一路攀到B4的高音,带着北方汉子的苍劲,像把黄土坡的沙尘都卷进了旋律里。后来弯弯的月亮里,“石头啊路,路啊石头,几千年”的悠长尾音,又把高音揉进了民谣的温柔里,像水乡的晨雾,丝丝缕缕钻进心里。

你听国际歌里“英特纳雄耐尔就一定要实现”的升key,是不是跟合唱团里全场大合唱时的鸡皮疙瘩撞个满怀?那不是技术,是几十年几代人攒起来的情绪。高音吧里有个老哥说得特别实在:“我儿子现在上初中,第一次听刘欢唱好汉歌,自己哼到‘大河向东流’那段,不自觉地就挺直了腰杆——这是刻在中国人骨子里的东西啊。”

技术流的尽头,是“走心”的笨功夫

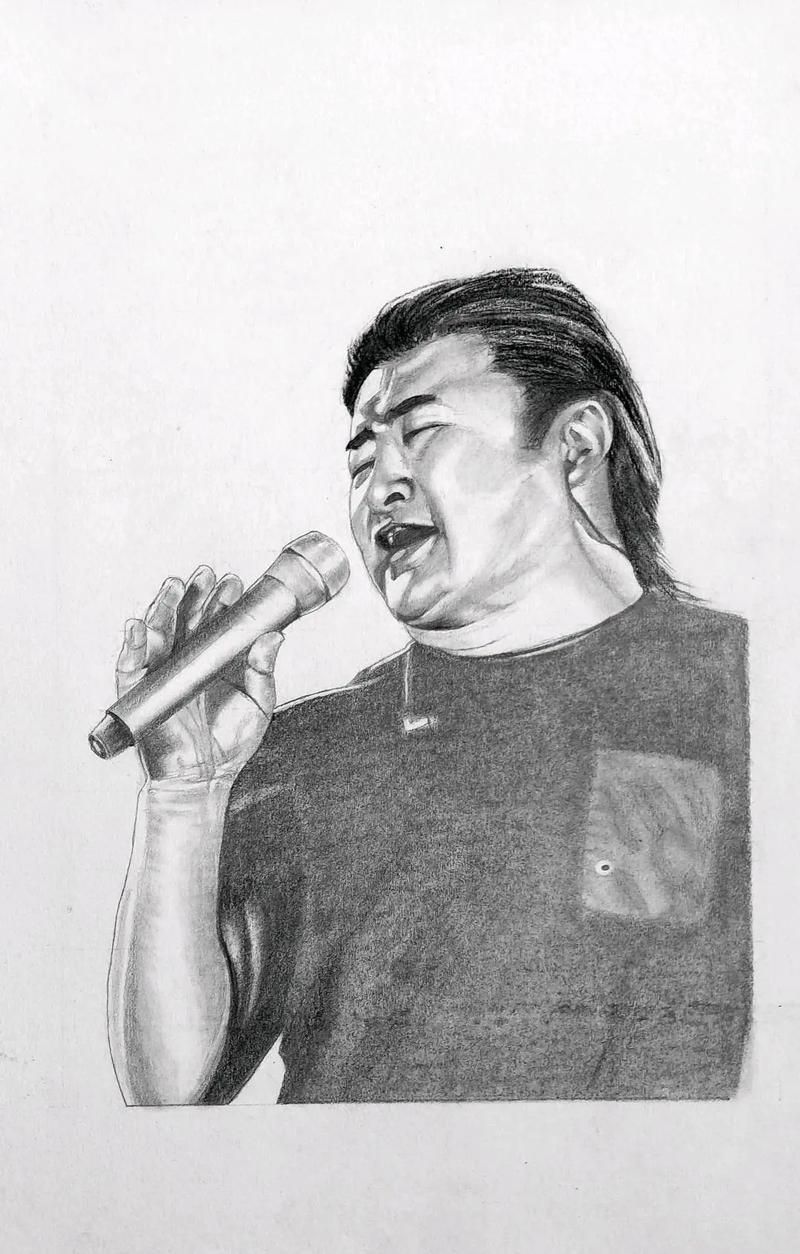

很多人说刘欢是“老天爷赏饭吃”,嗓子是老天爷给的,天赋自然是顶级的。但你去翻翻他早年采访,说自己“年轻时练声,能把北京的鸽群都唱飞了”——为了保护嗓子,他戒了烟酒,保温杯里永远泡着胖大海,连说话都刻意放慢语速。

更绝的是他的“反向高音”。别的歌手飙高音时声压拉满,他却像在讲故事,轻巧地带着旋律往上走,像爬山的人不喘不累,把力气都用在关键的“山顶”上。千万次问里“世上有多少人,面对命运”那两句,高音处带着一点沙哑,像在深夜的酒馆里跟朋友倾诉,明明是询问的语气,却透着一股“我命由我不由天”的劲儿。高音吧有个学声乐的粉丝贴过对比图:“同样唱到C5,刘欢的声带振动频率比别人慢0.5赫兹,但共鸣腔完全打开,像把声音灌满了整个礼堂——这不是天赋,是耳朵磨出来的‘肌肉记忆’。”

从“高音吧”到“时光机”,他的歌是所有人的BGM

前几天刷到高音吧的“今日话题”:“哪首歌是你刘欢高音的‘入坑曲’?”评论区里,弯弯的月亮刷屏,说“小学放学路上,骑着自行车跟着哼,总觉得月亮会跟着我走”;从头再来下方,有人留言:“下岗那年,每天循环这首歌,听着‘心若在梦就在’,没敢跟爸妈哭过一次”;还有00后写:“第一次听光亮是高三,趴在书桌上听‘人说天上星多月不亮’,突然就不觉得熬夜刷题苦了——原来刘欢的高音,真的能跨过时间的墙。”

是啊,我们聊刘欢的高音,哪里是在聊技术?我们是在聊那个骑着二八大杠、磁带里循环少年壮志不言愁的自己;是在聊下岗潮里咬牙坚持下去、听着从头再来攥紧拳头的中年人;是现在听着光亮,觉得“就算世界再荒,心里也要有光”的自己。他的嗓子就像一台时光机,飙高音的地方,恰好是我们青春里的里程碑。

所以回到最初的问题:当我们在“高音吧”聊刘欢,到底在聊什么?聊的从来不是那几个能冲破云霄的音符,是藏在音符里的岁月,是会跟着旋律一起颤抖的心脏,是我们这代人,听着他的高音长大的样子。

你看,刘欢自己也说过:“唱歌哪有什么秘诀,就是把心里的话说出来。”大概,这才是高音最好的样子——不是用来惊艳别人,是用来温暖每一个在时光里赶路的人。