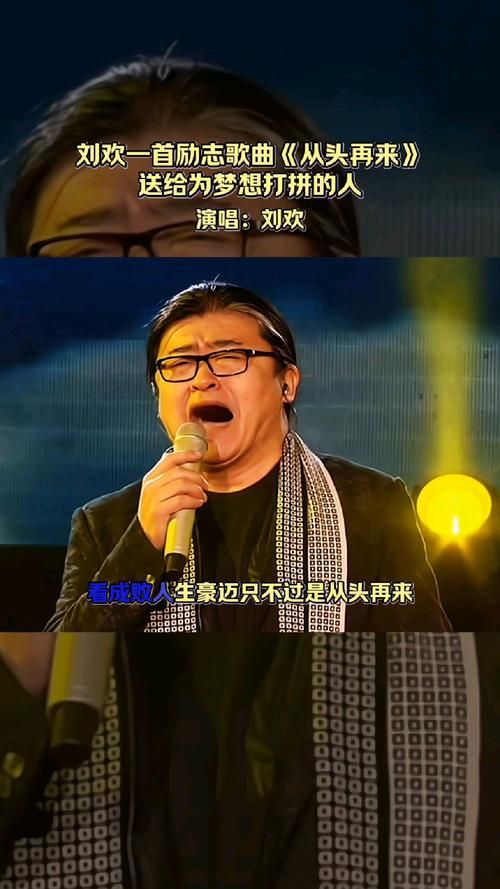

提到刘欢,你脑子里会先冒出哪个画面?是好汉歌里扯着嗓子吼“大河向东流”的豪迈,还是弯弯的月亮里指尖拨动琴弦的温柔?但不管哪个画面,似乎都绕不开他那个标志性的——高而饱满的额头。有人说这是“福相”,打趣着“天庭饱满,聪明绝顶”;也有人盯着镜头放大他的五官,议论“这额头也太抢戏”。可你有没有想过,当你盯着他的额头时,你看到的究竟是什么?是一块皮肤与骨骼的组合,还是一位音乐人半生风霜的“活地图”?

从“少年学霸”到“歌坛常青树”:额头上刻着的,是勤奋的“胎记”

刘欢的额头到底有多“突出”?早年央视主持人周涛在采访里就笑过:“每次跟刘欢聊天,我得稍微仰着头,感觉像对着‘学术报告厅’的主席台。”这调侃里藏着的是对另一个事实的肯定——那块“高地”从来不是空置的,早早就被他的人生履历“填”满了。

1963年出生的刘欢,从小就是个“别人家的孩子”。别人背不过课文时,他正抱着收音机听古典乐;别人还在纠结高考选什么专业时,他已经以专业课第一的成绩考入国际关系学院,同时跟着中央音乐学院的金铁霖教授学声乐。你以为他是天才?金铁霖后来在采访里说:“刘欢的拼,你想象不到。别人练声两小时,他能泡在琴房里六七小时,额头上全是汗,擦擦接着来。”

那些年在琴房的灯光下,汗水顺着发际线往下淌,一遍遍冲击着他的额角。时间久了,那块皮肤似乎被“腌”得更紧实,也更显饱满。后来他唱少年壮志不言愁,歌词里“几度风雨几度春秋”的沧桑,其实藏在额头上每一个被时光打磨过的褶皱里——那是他用无数个熬夜写歌、反复磨炼唱法的夜晚,给自己盖的“勋章”。

从“争议标签”到“精神图腾”:为何我们总对他的额头念念不忘?

90年代初,刘欢火了,火到“大街小巷都在唱千万次的问”,但同时也被贴上了“大头”“额头太抢镜”的标签。那时的娱乐圈,偶像们讲究“浓眉大眼”的精致,他顶着这块“饱满”的额头站在舞台上,反而像“异类”。

可有意思的是,越有人议论他的外貌,他的歌就越“出圈”。从好汉歌到凤凰于飞,从从头再来到冰雨,他像个倔强的“老学究”,固执地用歌声讲故事,而不是靠脸蛋。渐渐地,人们发现,那块额头不再是“缺点”,反而成了他的“识别码”——你只要看到那个高额头,就知道“这是刘欢,那个唱歌特别有劲儿的人”。

为什么?因为额头对他而言,从来不是“容貌资产”,而是“精神容器”。他戴着帽子唱歌时,粉丝们会喊“帽子快摘掉,我们要看你的额头”;他体重飙升、发际线后移时,没人嘲笑,反倒说“这额头里装的都是智慧”。你看,当我们真正爱上一个艺术家时,那些所谓的“不完美”,都会变成他独特的“精神图腾”——那块饱满的额头上,刻着他对音乐的偏执,对生活的坦诚,对岁月的豁达。

从“音乐教父”到“慈父爷爷”:额角藏着的,是岁月的“软肋”

如今的刘欢,早已不是当年那个在舞台上“火力全开”的“刘老师”。他习惯了在综艺里慢悠悠地说话,会因为女儿刘一丝的成长红了眼眶,也会和妻子卢璐在镜头前秀恩爱,被网友称为“娱乐圈的模范学霸夫妻”。

有次采访,主持人问他:“现在还会在意别人说你的额头吗?”他愣了一下,然后笑了:“在意什么?这额头上,有我闺女的笑声,有我太太的唠叨,有我当年唱千万次的问时的眼泪,多好。”那一刻你再看他的额头,那些曾经被说成“沧桑”的纹路,好像都软了下来——那是生活给的“软肋”,也是岁月给的“礼物”。

他总说“唱歌要唱到心里去”,其实做人也一样。那块饱满的额头,像一本摊开的书,每一道纹路都写着故事:有年少时的拼命,有成名时的坚守,有对家庭的爱,也有对生活的和解。你看,真正的“饱满”,从来不是面相学的定义,而是用热爱、坚持和温柔,把自己的人生,活成了“丰盈”的样子。

所以下次再看到刘欢的额头,别急着下结论。或许你该问问自己:你看见的,是不是一块皮肤,而是一位音乐人,用半生把额头变成了“谱子”,把生活唱成了“歌”?毕竟,能把岁月都“写”在脸上的人,从来不是被时光雕刻的“作品”,而是自己握着刀笔,把每一段故事,都刻成了传奇。