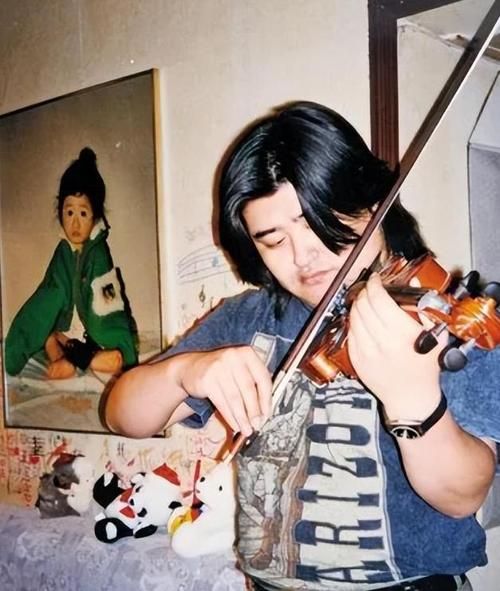

提到刘欢,大多数人首先想到的是好汉歌里那句“大河向东流”,或是甄嬛传中“凤凰于飞”的磅礴深情。作为华语乐坛的“活化石”,他的嗓子被称作“老天赏饭吃的金嗓子”,浑厚、深情,自带穿透岁月的力量。但很少有人知道,在这副嗓子背后,还有一双在黑白琴键上沉浮了半个世纪的手——钢琴,于刘欢而言,从来不是“副业”,而是音乐里最本真的起点,是支撑他站在舞台中央的脊梁。

少年琴房的黑白键:是他音乐人生的“第一个老师”

1953年出生的刘欢,童年里最深的记忆不是玩具,而是那架摆在客厅的旧钢琴。“那时候学琴不是为了当音乐家,就是家里觉得男孩子得有个‘正经爱好’。”后来他在采访里笑着调侃,但眼神里却藏着认真。从小学古典钢琴,苦练巴赫、肖邦,那些枯燥的音阶和练习曲,成了他最早的音乐“语法书”。

古典音乐的严谨,在他身上刻下了深深的烙印:“弹琴让我明白,音乐不是只有‘好听’,更重要的是‘准确’——和声的走向、情感的层次,甚至呼吸的节奏,都得像钟表一样卡得住点。”这种“强迫症”式的精准,后来藏进了他的每一首歌里:千万次的问里钢琴前奏的层层递进,像是在追问命运;弯弯的月亮里和弦的轻柔铺陈,又像在抚摸故乡的月光。很多人说“刘欢的歌有故事感”,其实那些故事的“骨架”,早在少年时的琴房里,就被他用琴键一锤一锤敲定了。

创作时离不开的“伙伴”:钢琴是他的“情绪翻译机”

如果说刘欢的歌声是“写给世界的情书”,那钢琴就是他拆开信封、写下正文的那支笔。写好汉歌时,他坐在钢琴前反复试和弦,想要一首既有江湖豪气,又带着烟火气的歌——“不能太文绉绉,也不能太泼辣,得像武松喝酒,碗一摔,酒气里带着义气。”于是他从大调里找力量,从分解和弦里找细腻,最后弹出的那个“5-1-2-3-5”的简单旋律,成了几十万人开口就唱的经典。

更让人意外的是,他创作时常常“无词哼唱”。没有歌词的时候,他会先在钢琴上“说”:“有时候想说的话,旋律比文字更懂。比如我和你,我弹出一个悠长的音,‘北京欢迎你’那种温暖的感觉自己就出来了,再填词就顺理成章了。”钢琴对他而言,不仅是工具,更像是能读懂他心思的伙伴——开心时,琴声会跳着跑;难过时,和弦会像眼泪一样往下坠。他曾说:“唱歌是给听众听,弹琴是给自己听。只有把自己哄高兴了,唱的歌才能暖到别人心里。”

舞台上的“意外时刻”:当“王者歌手”回归琴键的少年模样

作为各大音乐竞猜节目的“定海神针”,刘欢在舞台上从来都是“稳”的——无论多复杂的旋律,他都能用钢琴一秒扒出来;无论多难的高音,他都能稳稳托住。但鲜为人知的是,他其实并不喜欢“被聚光灯追着跑”,反而更享受躲在钢琴后的时光。

在歌手的某期后台,有年轻歌手紧张到发抖,刘欢没多说什么,只是把她拉到琴前:“来,别怕,我们弹个简单的和弦,跟着唱就行。”当他的手指落在琴键上,整个后台的空气都慢了下来,年轻歌手的肩膀慢慢放松,歌声也跟着流淌出来。那一刻,他不是“导师刘欢”,也不是“歌者刘欢”,只是个愿意用钢琴给人温暖的“大哥哥”。

还有一次采访,记者问他“如果不当歌手,会做什么”,他想都没想就说:“开个琴行,教小孩子弹琴。教他们弹小星星的时候,告诉他们,每个音符里都藏着一个小太阳。”

为什么他总说“钢琴比歌声更懂我”?

很多人好奇,刘欢的歌声里为什么总有股“不管不顾的真诚”?或许答案就藏在琴房里——当他在钢琴前独处时,不用考虑观众的期待,不用顾及舞台的灯光,只需要面对最纯粹的黑白键。那里,他可以是那个少年,为了一个和弦练一下午;可以是创作者,为一句歌词弹十遍旋律;也可以是个普通人,用音乐和自己对话。

他曾说:“唱歌是‘输出’,钢琴是‘输入’。没有输入的输出,迟早会干涸。”所以即便如今60多岁,他依然保持着每天练琴的习惯,不是为了演出,只是“怕和钢琴生分了”。这种对音乐的敬畏,对钢琴的依赖,让他始终保持着初心——不是在成为“传奇”,只是在成为“刘欢”。

下次再听刘欢的歌,不妨试着闭上眼睛,听听那藏在旋律背后的琴声。或许你会发现,那不只是伴奏,更是一个音乐人用一生写下的、关于热爱与沉静的注脚——毕竟,能让自己先热爱的音乐,才能让世界跟着热起来啊。