后台整理艺人资料时,翻到刘欢老师去年在母校中央音乐学院的分享视频。镜头里的他穿着简单的黑色毛衣,抱着一把原声吉他,指尖划过琴弦时,整个教室安静得只剩下音符流淌。突然有个学生举手:“老师,您作为唱了30年经典歌手,为什么现在教我们指弹?”

刘欢笑了,眼角的皱纹里全是故事:“你们觉得弹琴是‘炫技’吗?我年轻时也觉得。直到后来写歌、编曲,才发现手指下的每个音,都是跟音乐聊天。”这段话让我突然想写点什么——原来那个在歌手舞台上用嗓音征服过无数人的刘欢,早在吉他指弹里,藏着另一种对音乐的“较真”。

一、从“声乐系学霸”到“吉他老炮”:刘欢的乐器,比歌声更“实在”

很多人不知道,刘欢其实是科班出身的“键盘系”学生(后因嗓音条件优势转入声乐系)。但他说:“我最亲密的乐器,其实是吉他。”

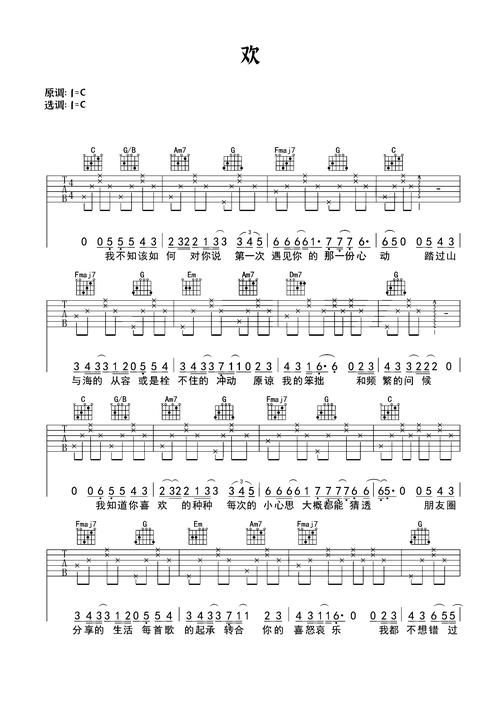

在早年的采访里他提过,大学时穷,买不起钢琴,宿舍就靠一把百来块的吉他练即兴。后来写千万次地问,主旋律的雏形就是在吉他上“扒”出来的——当时他抱着吉他坐在宿舍楼下,一遍遍改拨弦节奏,“副歌那句‘千万次地问’,原本想用钢琴编个大的,但弹着吉他突然觉得,分解和弦更能表达那种不舍的拉扯感。”

这种“依赖感”,让他在成为家喻户晓的歌手后,依然没有放下吉他。去年他参加某个音乐综艺,后台候场时别的艺人都在看手机,他却抱着琴和弦,手指轻轻拨着 bending的旋律。后来导演组采访他说:“刘老师,您不紧张吗?”他头也没抬:“紧张什么?琴在手心,心就定。”

二、教指弹不教“炫技”:先学会“和琴做朋友”,再谈“弹好琴”

这次在中央音乐学院的教学视频里,刘欢彻底打破了“指弹就是要快、要难”的误区。

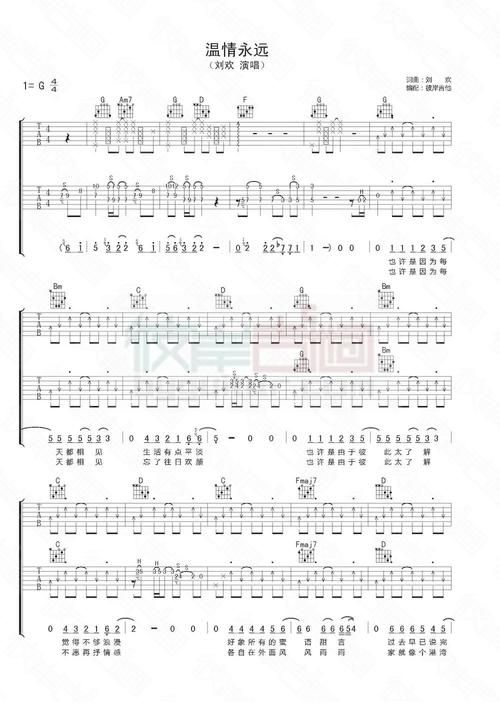

他给学生们演示爱的罗曼史时,故意放慢速度:“你们看,我按这个Am和弦时,拇指不是使劲勾,而是轻轻搭在琴颈上,像搭在朋友肩上——你越松,音才越活。”有个学生试着弹,结果弦音还是发闷,他走过去扶着学生的手背:“放松,不是软,是像握着笔写字,有劲儿,但不较劲。”

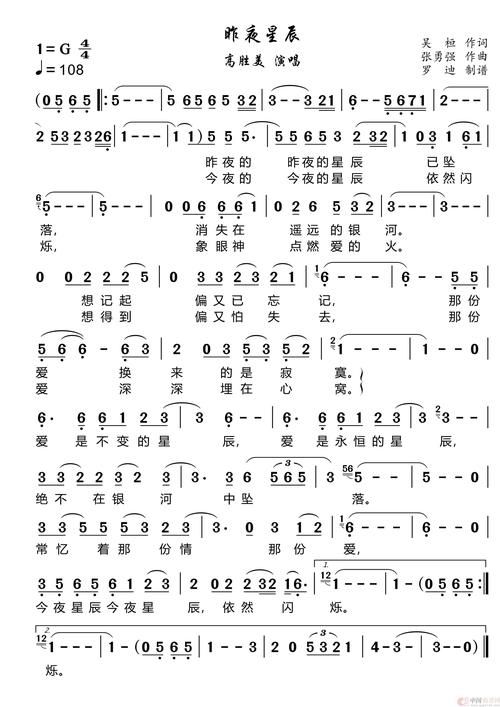

最有意思的是他讲“扫弦节奏”。他说自己年轻时总想“复制唱片里鼓点的复杂律动”,后来老师点醒他:“扫弦不是打拍子,是给歌词‘踩脚’。”比如他教学生弹少年壮志不言愁,副歌部分的扫弦,“不用太快,每一记扫弦都要卡住‘心’字的尾音,像给歌词‘点头’,它才有劲儿。”

三、30年音乐人没藏的“笨功夫”:每个音背后,都是对“音乐说话”的敬畏

视频里有个细节让我印象深刻。有个学生弹阿尔罕布拉宫的回忆,中间有几个轮指总不连贯,急得直冒汗。刘欢没急着纠正,而是让他停下来:“你想想,这首曲子讲的是一座宫殿,你的手指现在是在‘爬台阶’还是‘跑台阶’?”

他接过吉他,自己弹了一遍——同样的音符,他的指尖却像在“抚摸琴弦”:“轮指不是比谁手指快,是让每个音都像‘说话’。第一句‘我走进宫殿’,要稳一点,第二句‘看见光’,指尖就轻一点……”说着说着,他自己笑了:“是不是有点玄?但音乐真就是这样,你得先让琴‘有故事’,手指才知道怎么演。”

后来我查资料才知道,刘欢当年录弯弯的月亮时,为了找吉他的“水波音”效果,让录音师关掉空调,对着窗外的蝉鸣声弹了一遍又一遍,“就是想让大家听到,那种像月光在水里晃的感觉,不是靠效果器,是靠手指‘哄’出来的。”

写在最后:音乐没有“捷径”,只有“和音一起等时间的人”

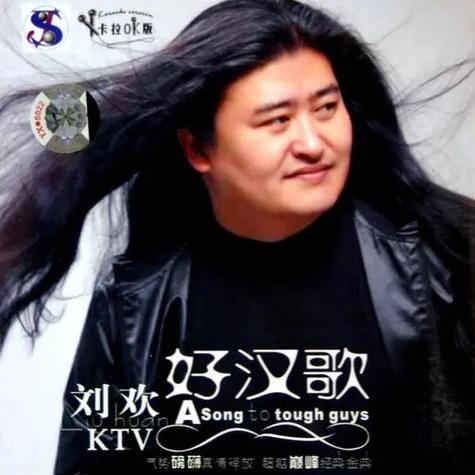

看完刘欢的指弹教学,我突然明白为什么他的歌能传30年——不管是好汉歌的豪迈,还是千万次地问的深情,他总能把技巧藏在情绪里,因为在他眼里,“技巧是工具,不是目的”。

就像他在视频最后说的:“我教你们指弹,不是要你们成为‘吉他大师’,是想让你们有个‘随身的朋友’。开心时弹给大家听,难过时抱着哭一会儿——这才是乐器的意义,对吧?”

或许对真正的音乐人来说,最好的“教学”,从来不是教方法,而是教你怎么“用心和音说话”。而刘欢,用30年的时间,把这件事做到了极致。