晚会的后台休息室,光线有点暗,刘欢捏着保温杯,杯壁上凝着的水珠顺着他指节缝往下淌。刚结束舞台返场,他没顾上擦汗,先盯着后台屏幕里重放的学员片段——那个抱着吉他唱原创的男孩,票数倒一,即将被“淘汰”。

“这歌的第四小节,副歌升调前,他腕子是不是有点紧?”刘欢突然开口,声音不大,却让刚进门的导演站住了脚。导演愣了愣:“您是说小宇?刚才现场投票,他落后3万票……”

“票数是观众的,但音乐里的毛病,不能当没看见。”刘欢把杯子往桌上一搁,杯底磕出闷响,“上次我跟他聊,他说‘怕唱高了没人懂’,结果真唱砸了,观众能怪他吗?”

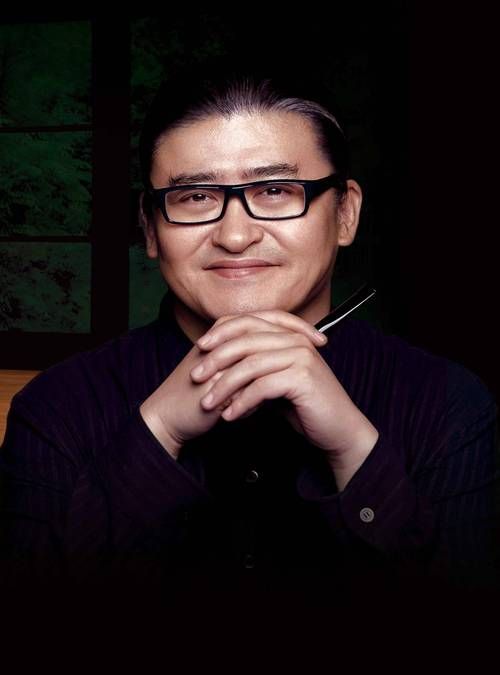

一、从“刘老师”到“被吐槽的老古董”,他守着的到底是什么?

很多人认识刘欢,是好声音里那个总穿格子衫、头发蓬松的中年男人。有学员选了首英文歌,他皱着眉打断:“歌词里的叙事感,你用咬字全磨平了,这歌就算唱到C5,也是死的。”当时弹幕刷成一片:“导师太严格了吧”“这是综艺节目,不是考试”。

但只有跟他在音乐节后台待过的人才知道,刘欢的“严格”,从来不是苛刻。2021年,他在某音乐节后台,碰到一个新人乐队主唱,对方唱原创时忘词了,在台上尬笑鞠躬。结束后刘欢没批评,反而递过瓶水:“忘词没事,但别道歉。观众来听歌,不是看你认错的,你得告诉他们——这歌就算不完美,也是你真心想给的。”

有人说他“守旧”。这些年选秀节目里,流量们把“炸场”“高音”“话题感”当通行证,原创反成了“冒险”。刘欢却在综艺里常提一个词:“真诚度。“有次学员选了首抖音神曲,改编得面目全非,他直接问:“你唱这首歌的时候,自己信吗?如果连你都不信,观众怎么会信?”

二、当“淘汰”变成综艺的KPI,谁在淘汰“认真”?

回到今晚的“淘汰”现场。小宇被淘汰后,镜头扫过刘欢,他没看镜头,正低头在笔记本上写什么——那是小宇的歌词本,页边写着“副歌能不能加段口琴?上次我爸听到 demo 说像年轻时的他”。

“这孩子写的不是歌,是他和他爸的故事。”刘欢后来在采访里说,“可现在节目组的逻辑是:故事不如话题热,话题不如数据好。数据差,就得‘淘汰’。”

这话听着刺耳,却戳中了行业的痛点。这几年,多少选秀节目把“淘汰”做成爆点?故意剪辑冲突、放大眼泪、制造“回锅肉”和“素人学霸”的对立,反正最后淘汰谁不重要,重要的是话题度和讨论量。可音乐的本质呢?那些真正花了三年磨歌的歌手,那些把民谣唱进胡同深处的创作人,他们往往在最初的“海选”就被“淘汰”了——因为他们不够“抓眼球”,不够“有网感”。

“上次有个唱戏腔的学员,被网友骂‘不伦不类’。”刘欢叹了口气,“可你知道他师父是谁吗?是梅派的传人。他唱的不是创新,是传承啊!可现在谁在意这个?大家都喜欢‘快’,快的爆红,快的遗忘,快的把下一个‘猎物’推上舞台。”

三、刘欢的“不淘汰”:比离开舞台更可怕的,是被时间淘汰

小宇离开舞台时,刘欢站起来抱了抱他。没说什么“加油”,只是拍了拍他的背。后来才知道,刘欢私下联系了独立音乐厂牌,说“这歌我能帮他编曲,不用付费,只要他继续写”。

很多人说刘欢“犟”,认死理。可他觉得,这犟的不是“规则”,是对音乐的敬畏。他在好歌曲当导师时,有个学员的歌被投票淘汰,他却保了下来:“这首歌现在听的人不多,但十年后,它会有人记得。”后来那首歌成了电影主题曲,至今还在音乐平台稳居榜中榜。

“淘汰”真的只是离开舞台吗?在刘欢看来,更可怕的是主动“淘汰”自己——为了流量放弃风格,迎合市场磨平棱角,把“大众喜欢”当成唯一标准。就像他常跟年轻歌手说的:“你可以被市场淘汰,但不能被自己淘汰。因为真正的音乐,经得起时间的‘淘汰’。”

后台的录音棚还亮着灯,小宇的歌词本摊在桌上,刘欢写的编曲笔记密密麻麻。窗外晚风卷着梧桐叶沙沙响,像极了当年他在北京胡同里弹吉他时,爸爸说的那句:“唱,别怕没人听,好歌自己会走。”

所以下次当“淘汰”两个字在综艺里响起时,我们或许该多问一句:被淘汰的,究竟是实力,还是那些不敢坚持的真诚?而那些留在舞台上的,又真的是“胜者”,还是被流量裹挟的“幸存者”?毕竟,对音乐而言,真正的“不淘汰”,从来不是不被淘汰,是哪怕被淘汰,也依然敢把歌继续唱下去。