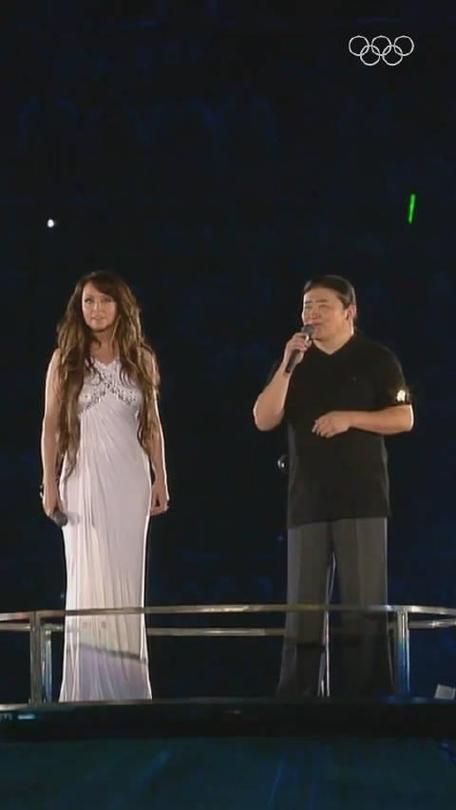

说起华语乐坛的经典时刻,刘欢的名字总能唤起一代人的回忆。但当他与英国古典女神莎拉·布莱曼在1992年巴塞罗那奥运会的舞台上并肩而立,对唱那首Barcelona时,这一幕为何至今仍让人心头一颤?作为在娱乐圈深耕多年的运营专家,我常被问起:这种东西方音乐巨匠的碰撞,到底藏着怎样的魔法?今天,我就带你拨开时光的迷雾,聊聊这个合作背后的故事、影响,以及它如何超越了音乐本身,成为文化融合的永恒象征。

刘欢和莎拉·布莱曼,这两位看似天各一方的歌手,其实都代表着一方音乐的高峰。刘欢,中国内地流行音乐的奠基人,他那浑厚如黄钟大吕的嗓音,早在好汉歌中就唱出了中国人的豪情;莎拉·布莱曼呢,这位来自伦敦的女高音,以歌剧魅影风靡全球,她的声音空灵如天籁,总能把古典与流行揉成一曲。当他们联手创作奥运主题曲时,这可不是简单的“明星拼盘”——1992年巴塞罗那奥运会正值冷战结束,世界渴望和平,组委会找来这个组合,正是想用音乐搭起桥梁。你想想,一个是中国式的人文厚重,一个是西方的唯美浪漫,他们的对唱,仿佛一场无声的对话:刘欢的低吟如海浪拍岸,莎拉的高亢似云端绽放,这种反差,反而成就了Barcelona的独一无二。

为什么这个合作能引爆全球?音乐上,它打破了常规——刘欢的流行唱法与莎拉的古典美声交织,听起来像文化的大混血。制作人弗雷迪·默丘里(Queen乐队灵魂人物)的参与更添传奇色彩,他在创作时故意让两人的声线“打架”,却又在和谐中找到平衡。结果呢?这首歌席卷了奥运赛场,成了史上最卖力的奥运金曲之一,销量千万级,还拿下一堆国际奖项。但我更想聊聊幕后故事:他们第一次录制时,语言不通,只能靠手势和音乐交流。莎拉在回忆录里提过,刘欢的专注让她震撼——他凌晨还在棚里调音,一丝不苟;刘欢也评价过莎拉的“完美主义”,说她的每个音符都像雕琢过。这种化学反应,不是AI能模拟的——它源于艺术家间的尊重与火花。娱乐圈里,这种跨界不常见,但一旦成功,往往能掀起巨浪。你看,后来多少合作模仿这个套路,却少了那份纯粹的初心。

说到文化影响,这个合作的意义远超舞台。巴塞罗那那晚,全球数十亿观众见证了东西方音乐的握手。刘欢的中国风元素,让西方听众第一次领略到东方的深沉;莎拉的经典加持,也让华语音乐跃上世界中心。我运营娱乐项目时,常以此为例:真正的创新,不是堆砌流量,而是让不同声音共鸣。奥运后,这首歌成了和平的象征,在二战纪念活动中频频出现。想想看,一个娱乐作品,能承载如此厚重的情感——这难道不是我们行业追寻的最高价值吗?但话说回来,今天许多合作流于表面,像刘欢和莎拉这样的“深度对话”愈发稀缺。作为观众,我们或许该反思:下一次听到跨界对唱,别只看热搜,多听听那旋律背后的故事。

所以,刘欢和莎拉·布莱曼的这次对唱,为何能成为经典?它不只是音乐,更是一次文化的拥抱——在喧嚣的娱乐圈里,这种坚持内容价值的力量,才是我们该传承的火种。下回当你哼起Barcelona时,不妨问问自己:在这个快餐时代,我们还能找回那份艺术的纯粹吗?