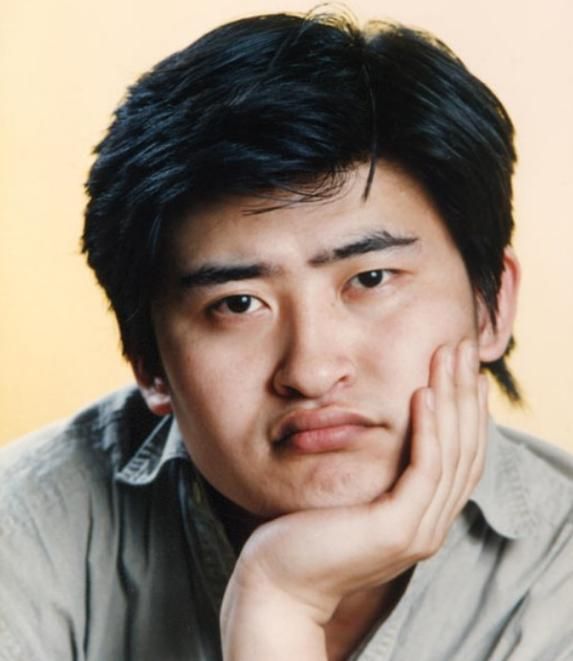

提起刘欢,大多数人脑海里可能先冒出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里温柔的吟唱。但比起这些国民级旋律,更让人印象深刻的,是他几十年如一日的“不拧巴”——活得明白,爱得坦荡,活得比谁都“敢”。

第一次“敢”:在“铁饭碗”和“音乐梦”之间,他选了后者

上世纪80年代,刘欢是首都师范大学法语系的老师,工作稳定,前途光明。那时候,大学老师可是令人艳羡的“铁饭碗”,可他却总在业余时间往音乐圈扎。

1987年,他为电视剧便衣警察唱主题曲少年壮志不言愁,录音棚里的导演都担心他“这么好的嗓子,别录两嗓子就没声了”,结果他一开口,那股子从胸腔里撞出来的力量,直接让歌曲火遍全国。那年他28岁,有人劝他:“别折腾了,老师多安稳。”他却说:“唱歌是我的命,不做,这辈子都后悔。”

后来,他辞掉大学教职,全身心扑在音乐上。没人知道这个决定背后有多少压力,只知道当弯弯的月亮千万次的问一首首传唱开来时,他站在舞台上唱歌的样子,眼里有光——那是对“敢”最纯粹的注解:敢放弃安稳,敢赌一个未知的未来。

第二次“敢”:爱情里,他不做“完美偶像”,只做“真丈夫”

刘欢和妻子卢璐的爱情,在娱乐圈里算得上一股“清流”。卢璐是法国驻华使馆的工作人员,比刘欢小11岁,两人相识时,刘欢还是个没名气的音乐老师,身边总有“女粉丝围追堵截”的困扰。

可他偏要“高调”秀恩爱。90年代,他上节目被问起恋爱,直接说:“我太太是法国人,特别好看,比那些漂亮的女明星还好看。”有人提醒他:“别老提,影响形象。”他却梗着脖子说:“这是我媳妇儿,凭什么不提?”

结婚30多年,他从不藏着对妻子的爱。公开场合牵着手,演唱会上一句“这首歌送给我太太”,甚至为卢璐学做法国菜、在生日时写一首歌给她。有次采访,记者问他:“这么多年,有没有过‘七年之痒’?”他笑了:“痒?痒就挠呗,我太太就是我心里最舒服的地方,干嘛要痒?”

在爱情里,他拒绝“偶像包袱”,不玩套路,不搞暧昧,就认准一个理:敢爱,就要让全世界都知道;敢做,就要把日子过成诗。这种“敢”,比任何情话都动人。

第三次“敢”:面对“流量时代”,他敢说“不”,也敢做“真”

这几年,娱乐圈“流量为王”,真人秀、炒作、营销满天飞,刘欢却像个“异类”。

有综艺请他当导师,合同里写着“需要多制造话题、和学员炒CP”,他直接拒了:“我教书育人一辈子,不指着这个赚钱。”后来参加中国好声音,有学员为了晋级,哭着说“我想赢”,他却平静地说:“音乐不是赢,是要走心。你今天唱得再响,没情感,也是白搭。”

他从不掩饰自己的“不合时宜”:公开说“现在很多歌没灵魂,都是为了押韵而押韵”;拒绝整容,笑称“ wrinkles是岁月给的勋章”;甚至劝年轻人别盲目追星,说“你得先活成自己,再去喜欢别人”。

有人说他“太轴”,不懂变通。可他偏偏用行动证明:敢在浮躁里坚守,敢在流量里说真话,才是真正的“聪明”。90岁的音乐家吴祖强曾夸他:“刘欢这孩子,骨头里有股韧劲,属于音乐,也属于自己。”

说真的,现在娱乐圈不缺“人设”,缺的是像刘欢这样“敢”的——敢对名利说“不”,敢对爱情说“是”,敢对自己的本心说“不拧巴”。他或许没有最帅的脸,没有最火的流量,但几十年下来,大家提起他,嘴角总会带笑:“哦,刘欢啊,那个活得特明白的大哥。”

这大概就是“敢爱敢做”最好的模样:爱的时候轰轰烈烈,做的时候坦坦荡荡,不为世俗所困,不为名利所动,活成了很多人心里“最想成为的样子”。

娱乐圈里真正“敢爱敢做”的,到底还是刘欢吗?答案,或许都在他那首从头再来里——“看成败人生豪迈,只不过是从头再来。”