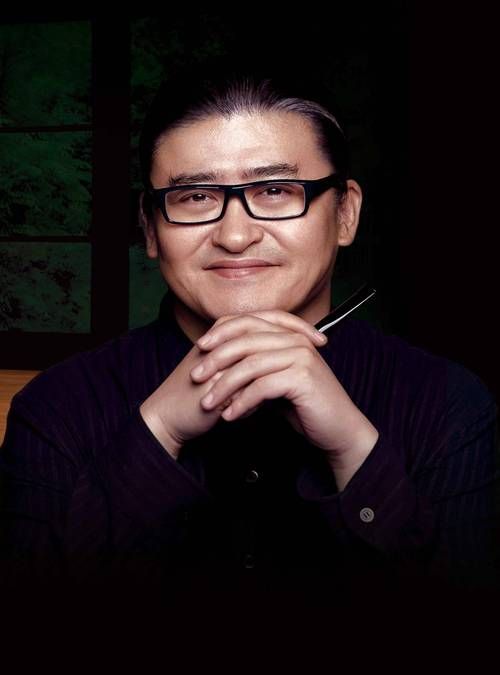

当流量明星的声乐课主打“3天速成”,当短视频里到处是“教你飙高音的秘诀”,刘欢的教学故事像一股清流,悄悄在音乐圈里传开——他用半生积累的音乐智慧,告诉所有追梦的人:真正的音乐,从来没什么捷径。

“先听清楚,再开口唱歌”:刘欢的“笨办法”藏着多少智慧?

很多人对刘欢的印象,停留在好汉歌里高亢嘹亮的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里温柔细腻的民谣吟唱。但很少有人知道,这位华语乐坛的“教科书级”歌手,上课时最常说的竟是:“你先别急着唱,听,听这个音准不对,这个节奏不稳。”

在中国好声音当导师时,有个学员自认技巧过硬,一上来就要炫高音,结果被刘欢按住:“你先把你选的这首歌,用最自然的方式哼一遍,让我听听你是不是真的懂它。”后来这个学员坦言,自己以前只顾着“炫技”,从没想过“音乐里的人心比技巧更重要”。

这其实是刘欢教学的核心——“先做人,再唱歌;先懂歌,再唱歌”。他总说:“唱歌不是喊嗓子,是把心里的故事用声音讲出来。你连自己都没打动,怎么感动别人?”所以他的课堂上,学员们很少一开始就练高音,而是反反复复练听音练耳,练气息的细微控制,甚至一个“啊”的尾音,他要抠半小时:“这里收得太急,像刹车似的;再缓一点,像羽毛落在水面上,懂吗?”

台上是“歌坛常青树”,台下是“细节控”:他让学生把每个音都“吃透”

刘欢的学生里,有个叫小林的男孩,曾因为总唱不准保卫黄河里的切分节奏,急得掉眼泪。刘欢没批评他,而是把自己当年练琴的谱子拿出来:“你看,我当年练这个音,每天弹50遍,耳朵磨出茧子才听出它哪里‘藏’着小调皮。”

他上课从不用“标准答案”压人,而是引导学员自己听、自己感受。“你觉得这句歌词,是该用明亮的声音,还是沙哑的声音?为什么?”有时候一堂课下来,一首歌没唱完整,学员却把歌曲背后的故事、作曲家的意图聊了个遍。“技巧是地基,但音乐是盖房子。地基不牢,房子再漂亮也经不住风。”这是刘欢挂在嘴边的话。

有次上课,刘欢让学员唱一首民谣,结果对方用了太多花腔技巧,反而把原曲的质朴感弄丢了。刘欢没直接说“不好”,而是自己清唱了一遍:“你听,这首歌就像村口的阿婆跟你讲故事,不用华丽的声音,用真心就行。”那一刻,学员突然明白了:真正的技巧,是把技巧藏到看不见的地方,让音乐自己说话。

从北京音乐老师到“国民导师”:他为什么坚持“慢教学”?

很多人好奇:刘欢现在这么忙,为什么还要花时间带学生?答案可能藏在他50岁那年,给北京音乐系学生的一封信里:“我年轻时总想着成名,后来才懂,音乐最重要的是传承。我教过的每个学生,都像当年那个站在琴房里练了8小时的我,我知道他们需要什么。”

他带学生从不要“速成”,反而劝他们“慢下来”。“你今天把一个音唱准了,比明天会唱10首歌更重要。”有学员抱怨“练习太苦”,他就讲自己当年为了练气息,抱着大石头在游泳里憋气,差点呛晕的故事;“现在觉得苦,以后会谢谢自己。音乐这东西,骗不了人,你付出多少,它就给你多少回报。”

在好声音的舞台上,他从不吝啬对学员的肯定,但也绝不说违心的“捧场”。有个学员唱跑调了,他会温和地指出:“这里的问题不在技巧,是你没把歌词里的‘委屈’唱出来。”然后蹲下来,耐心讲这首歌的创作背景,直到学员眼里泛着泪光:“我知道该怎么唱了。”

音乐圈最“较真”的老师,为什么让所有学生服气?

刘欢的“较真”在圈里出了名。有次录节目,学员伴奏的钢琴有一个音低了半个音,他当场停下来:“不行,这个音必须改,不然整个曲子的情绪就毁了。”有人劝他“差不多得了”,他皱着眉说:“音乐来不得半点马虎,台下听的人,可能不懂专业,但他们能听出‘不对劲’。”

但“较真”背后,是他对音乐的赤诚,和对学生的负责。他从不把自己的想法强加给学生,而是帮他们找到“属于自己的声音”。有个学员想走摇滚路线,家人不同意,觉得“不务正业”,刘欢特意请来摇滚乐前辈给他打气:“音乐的形态有很多种,只要是真诚的表达,就值得被尊重。”后来这个学员成了国内小有名气的摇滚歌手,总说:“如果没有刘老师,我早就放弃了。”

写在最后:刘欢的教学,教会了我们什么?

在这个追求“短平快”的时代,刘欢的教学像一面镜子,照见了浮躁背后的浮躁。“速成班”能教会你技巧,但教不了你对音乐的敬畏;“流量课”能让你火一时,但给不了你站一辈子的底气。

而刘欢,用几十年的音乐积累,用一场场不厌其烦的“抠细节”,告诉我们:真正的音乐教育,从来不是“教会你唱歌”,而是“让你学会如何用音乐表达自己”;真正的音乐人,永远把“作品”看得比“名利”重,把“传承”看得比“流量”重要。

所以,下次当你听到刘欢的歌时,不妨静下心来想想:那个在舞台上唱千万次的问的男人,那个在课堂上让学生把“哆来咪”唱几百遍的老师,他究竟想告诉我们什么?答案,或许就藏在他那句最朴素的话里:“音乐不是表演,是说话。用你的心,说人话。”