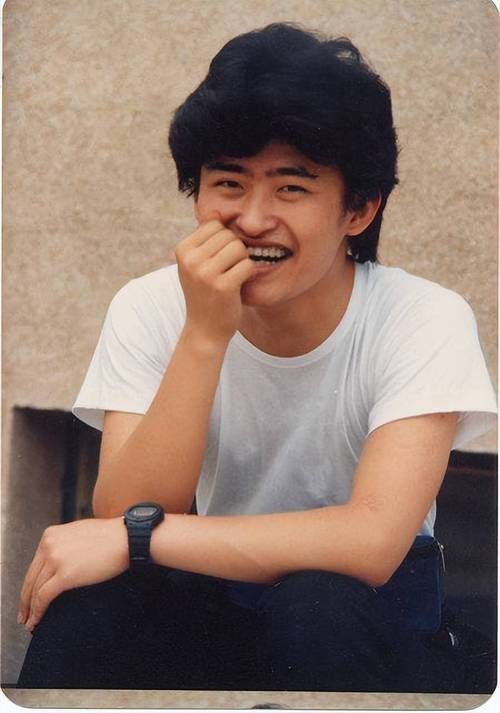

提到刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里沉甸甸的力量,还是聚光灯下那个永远穿着高领衫、戴着标志性披肩的身影?都说娱乐圈是个“看脸”的地方,可刘欢偏偏用实力和“披肩”这两个标签,在浮华里走出了一条自己的路。你有没有想过,这个几乎成了他“第二张脸”的披肩,背后藏着的不是简单的穿搭,而是一个音乐人一辈子的坚持与温度?

披肩下的“嗓子密码”:从医生嘱咐到“舞台盔甲”

最早注意到刘欢的披肩,大概是在90年代的春晚舞台上。那时候的他,早已凭借少年壮志不言愁火遍大中国,可镜头扫过来时,总看到他围着一条厚实的披肩,即使在室内暖气充足的演播厅也从未摘下。当时不少观众调侃:“刘欢这是怕冷还是摆POSE?”直到后来一次采访,他才无意中透露了真相:“嗓子是咱的吃饭家伙,稍微着凉就哑,这披肩啊,是我的‘盔甲’。”

原来,刘欢的嗓子从年轻时就格外敏感。有次他重感冒,硬着头皮完成演唱会,结果声带小结差点让他的职业生涯戛然而止。医生反复叮嘱:“一定要注意保暖,避开冷空气和刺激。”从那以后,披肩就成了他形影不离的伙伴——无论是录制节目、登台演出,还是后来在歌手的舞台上竞技,那条羊毛披肩总规规矩矩地围在脖颈,像个沉默的守护者。

后来有媒体做过统计,刘欢近30年的公开形象里,披肩出现的频率高达80%,款式虽然大同小异(多是纯色、高领、厚实),却从未有过“猎奇”的设计。他说过:“这东西不用太好看,只要实用,能让嗓子舒服,就行。”在这个追求“人设多面”“造型多变”的娱乐圈,这种近乎“固执”的坚持,反而成了最动人的真实。

披肩里的“反骨”:不向流量妥协的“老派”智慧

刘欢的披肩,与其说是一块布,不如说他对抗娱乐圈浮躁的“盾牌”。你想啊,当年多少歌手为了迎合市场,染头发、穿紧身衣、跳劲舞,他却始终穿着“老干部”式的衬衫,外面裹着那条万年不变的披肩,像个不合时宜的“异类”。

有次拍宣传照,导演让他把披肩取了,说“显得太老气”,他摇头一笑:“我这披肩,比你们设计师的年龄都大,它陪我从‘小鲜肉’唱到‘老艺术家’,凭什么取?”后来他还在节目里半开玩笑地说:“你们觉得它土?那是你们不懂,这披肩上,刻着音乐的本分。”

这话不假。刘欢的“披肩哲学”,其实是他对待音乐的“反骨”——不迎合、不炒作、不随波逐流。当流量明星们靠热搜维持热度时,他却在高校里教课,把十几年攒下的经验分享给年轻音乐人;当电子音乐、说唱占领市场时,他依然坚持用最传统的编曲,写从前慢里“从前的日色变得慢”的温柔;甚至当被问及“为什么不靠形象多接点代言”,他指着披肩说:“我围这个,就是为了让大家别老盯着我的脸,多听听我的歌。”

在这个“颜值即正义”的时代,刘欢用一块披肩,硬生生把观众的视线从“外表”拉回“内容”。这种“笨拙”的坚持,何尝不是一种大智慧?

披肩后的“人情味”:从“导师”到“老父亲”的温度

别以为刘欢的披肩只有严肃和坚守,裹在它里面的,还有说不尽的温暖。记得在中国好声音里,他作为导师,对学生总是恨不得把所有本事都掏出来。有次他给一位农村姑娘改歌,怕她冷,把自己身上的披肩解下来,小心翼翼围在姑娘肩上,自己只穿了一件薄毛衣。那画面,让无数观众眼眶发热——那个舞台上叱咤风云的“歌王”,原来也有这样柔软的一面。

后来学员们说:“刘老师的披肩,像个温暖的怀抱。”是啊,这条披肩不仅守护着他的嗓子,更成了他和学生之间情感的纽带。他会在学员紧张时拍拍她的背,用带着笑意的眼睛说“别怕,有我呢”;会在学员淘汰时偷偷红了眼眶,然后把披肩搭在她肩上,“冷就围上,以后的路还长着呢”。

生活中的刘欢,其实是个不折不扣的“老顽童”。和女儿逛街时会偷偷买零食,和妻子在一起时眼里全是宠溺,唯一不变的,大概还是那条总在脖颈间的披肩。有人说:“刘欢的披肩,是他的铠甲,也是他的软肋。”其实,它更像是他的一种生活方式——不慌不忙,坦坦荡荡,把对音乐的敬畏、对生活的热爱,都藏在了这块看似普通的布料里。

结语:披肩会旧,但“走心”的坚持永远不会过时

如今,刘欢已经60多岁,唱过的歌数不胜数,身上的披肩也从羊毛换成了羊绒,颜色却依然是藏蓝、深灰这些沉静的色调。有记者问他:“唱了这么多年歌,有没有觉得累了?”他摸了摸自己的披肩,笑着说:“这披肩都跟我快30年了,它都没喊累,我敢喊吗?”

是啊,在这个什么都追求“快”的时代,刘欢用一块披肩告诉我们:真正的“高级”,从来不是跟着潮流跑,而是找到自己认定的路,一步一个脚印地走;真正的“价值”,也不是靠外界眼光定义,而是把喜欢的事做到极致,把对人对物的温度藏在细节里。

下次再看到刘欢和他那条“老伙计”般的披肩,别再只把它当成“保暖神器”了——那里面,藏着一个音乐人一辈子的本分、温柔和风骨。而这样的刘欢,又怎么会不被人记住,不被人爱呢?