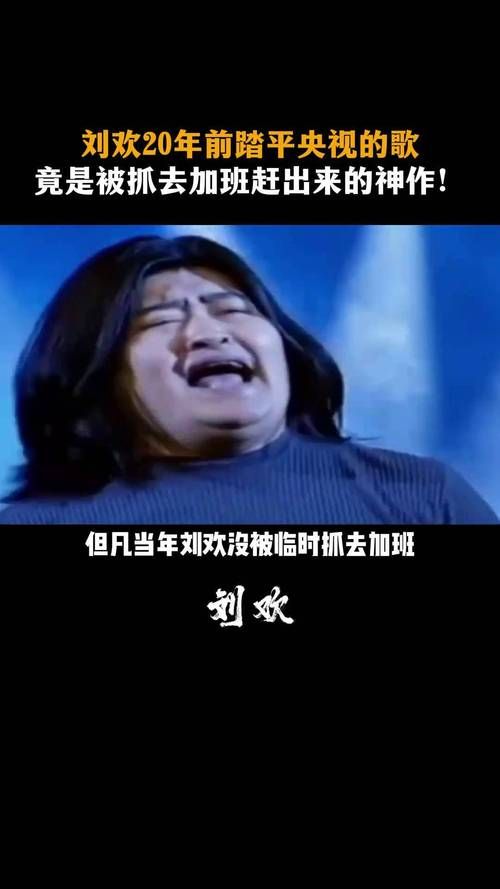

舞台上的刘欢,是开口就能点燃全场的“千万级唱将”:少年壮志不言愁的豪迈,好汉歌的苍凉,我和你的温暖……他的嗓子像被岁月淬炼过的金子,随便一个音符就能戳中人心。可聚光灯外,他却有个更鲜为人知的身份——中央音乐学院教授,一站上讲台,就成了让“学霸们”又敬又“怕”的刘老师。有人问:“教出过那么多学生的他,到底是怎么把‘歌王’的光环变成‘园丁’的皱纹的?”更让人好奇的是:当流量明星都在教“唱跳rap”时,这位顶流老师,到底在课堂上藏着哪些“不传之秘”?

01. “唱得好”只是入场券,他的课堂从不教“网红唱法”

第一次走进刘欢课堂的学生,往往会吃个“下马威”。他从不一上来就教技巧,而是抱着厚厚一叠乐谱,指着某一段说:“这段的音符这么简单,可为什么贝多芬非要标‘pp’(极弱)?你们想过没有?是月光照在水面上的轻,还是情人耳边的喘息?”有学生愣愣答“可能是表达情绪”,他直接摇头:“不,是耳朵——你们得先学会‘听’到音乐里的画面,再用嗓子把它‘画’出来。”

在音乐圈,刘欢素来以“耳朵毒”闻名,可他教学生的,从来不是“怎么唱高音”“怎么转气音”这些“网红技巧”。“嗓子是爹妈给的,但好声音是功夫练出来的。”他常说,他曾让学生对着一个空水桶练音阶,直到气息稳得像“扎根在地里”;也让他们关掉麦克风,只靠哼鸣感受声带的震动,“你以为流行歌随便喊两嗓子就行?错了,王菲的传奇里,每个字都像裹着丝绸,那是把声带的‘弹性’练到了极致,比任何炫技都难。”

02. 从“舞台王者”到“被学生怼”的刘老师:他教的哪是唱歌,是“怎么做人”

有人以为,站在C位几十年的刘欢,上课肯定带着“王者气场”。可去过他课堂的人都知道,这位“歌王”最常做的,是“蹲下来”听学生说话。有个学生唱青藏高原,一味飙高音,唱完自己觉得特“牛”,结果刘欢没评价唱功,反而问:“你上过青藏高原吗?那里的风是不是带着沙子味?氧气那么稀薄,你喊‘是谁带来远古的呼唤’,能喊这么大声吗?”学生愣住,小声说“没去过”,刘欢摆摆手:“那你去查资料,看牧民是怎么跟天地说话的,先把‘人的魂’唱进去,再谈技巧。”

更让人意外的是,他从不“迷信”权威。有次课堂上讨论某首流行歌曲,他觉得某段编曲“太躁”,学生不服气:“老师,现在年轻人就喜欢这种节奏啊!”他没反驳,反而让学生把自己的歌放给他听,听完认真说:“你们觉得躁,是因为里面缺了东西——不是节奏,是‘留白’。就像中国画,浓墨重彩也要有透气的地方,音乐也一样。”后来那个学生真把歌改了,加了一段钢琴间奏,没想到还真火了,发消息给刘欢:“老师,原来您说的‘留白’,是让观众的音乐细胞‘醒过来’啊。”

“教音乐,其实是教‘怎么活着’。”刘欢曾说,他年轻时唱弯弯的月亮,总想着要“唱得感人”,直到有一次去广东,看到真正的月亮照在河水上,才明白“最好的感动,是把自己变成那道月光,而不是去喊‘我很感动’”。他把这些感悟讲给学生听,“你们别急着当‘明星’,先当‘音乐人’——要知道歌背后的故事,要懂敬畏,要明白嗓子不是用来‘炫技’的,是用来‘传情’的。”

03. 流量时代的“逆行者”:为什么他从不搞“速成班”,却教出了无数“行走的CD”?

现在的娱乐圈,“速成班”遍地都是:三个月会唱跳,两个月出单曲,甚至有人靠“翻唱”一夜爆红。可刘欢的课堂,从不开“速成课”。“音乐这行,‘快’就是‘慢’。”他常说,他有个学生想学爵士,本以为能学点“酷炫技巧”,结果第一节课被要求练了三个月的“即兴音阶”,“学生都快哭了,说老师我学的是爵士不是练声,我说爵士的灵魂,就是对每个音符都了如指掌,你连音阶都弹不利索,即兴就是‘乱弹琴’。”后来那学生真成了小有名气的爵士乐手,感谢刘欢:“要不是您当年‘逼’我,我现在还在‘炫技’的坑里打转呢。”

有人问他:“现在观众就喜欢‘短平快’,您这么教,学生什么时候能‘红’?”他总是笑笑:“红不红是老天爷的事,但能不能‘站住’,是自己的事。我教过的学生,有人成了歌剧演员,有人做了音乐制作人,有人默默开了声乐工作室——他们可能没上过热搜,但只要一开口,别人就知道‘这学生是刘欢教过的’,这就够了。”

04. 那些藏在皱纹里的“不传之秘”:他给的,从来不是“鱼”,而是“渔”

学生背后都叫刘欢“老顽童”,因为他的课堂总有意想不到的“梗”。他会突然模仿某位歌唱家“飙高音时脖子粗了”的样子,然后说:“你们别学,那是没找对共鸣点,像老牛拉车”;也会带着学生去公园听大爷拉二胡,“你们看,大爷拉二胡不用看谱,为什么?因为他把曲子‘刻’在骨子里了,你们唱歌也要这样,把谱子‘吃’下去,再‘吐’出自己的味道。”

可“顽童”背后,是几十年的“较真”。有次准备期末考试,他让学生自己选曲,有个学生选了一首很“潮”的电子音乐,他觉得“太飘”,让学生改,学生不乐意:“老师,现在都听这个啊!”他直接把学生带到录音棚,录下来放给他听:“你听听,高潮部分是不是像没根的浮萍?我们做音乐,得像盖房子,先打地基,再砌墙,最后加屋顶,你这倒好,直接盖了个‘空中楼阁’。”那天,学生录到凌晨两点,终于把歌改成了“电子+民乐”的混搭,后来这首歌还拿了学校创作奖。

“他给的,从来不是‘标准答案’,是‘思考的方式’。”这是刘欢学生们的共识。他从不教“你必须怎么唱”,而是问“你觉得这里应该怎么表达?为什么”;他不会因为学生唱得“和原唱不一样”而批评,反而会问:“你为什么这么改?你的理解是什么?”

尾声:当“歌王”放下麦克风,他播下的种子,正在悄悄发芽

有人问刘欢:“您教了这么多年学生,最骄傲的是什么?”他想了想,说:“最骄傲的不是他们拿了多少奖,是有学生告诉我‘老师,我现在带学生了,也跟他们说您当年教我的那些话’。”那一刻,舞台上的千万级唱将,眼角的皱纹里都带着笑意——原来所谓“传承”,不是把光环传下去,是把对音乐的敬畏、对专业的执着,像种子一样播在每个年轻人心里。

现在的刘欢,依然会在舞台上一展歌喉,但更多人知道,他更愿意待在那个小小的课堂里,听学生跑调的哼鸣,给他们递上一杯温水,说:“别急,我们慢慢来。”因为他知道,音乐的世界里,最动人的从来不是“一夜爆红”,而是“日复一日的打磨”,就像他唱过的那首从头再来:“心若在,梦就在,天地之间还有真爱”。

只是不知道,下一个被他“浇灌”出来的“行走的CD”,又会是谁呢?