当经典沦为流量密码,声音艺术还剩下什么真诚?

凤凰于飞前奏刚起,刘欢喜带着标志性的鼻腔共鸣闯入耳膜。那些曾被程砚秋先生演绎得千回百转的气口,此刻被急促的节奏撕扯得支离破碎。无数老听众在评论区哀叹:“这哪是戏腔,分明是捏着嗓子喊麦!”当流量小生用“工业糖精”式唱腔解构经典,我们是否正在亲手掐灭传承百年的艺术火种?

---

一、经典血脉的断裂程砚秋与京剧凤凰于飞

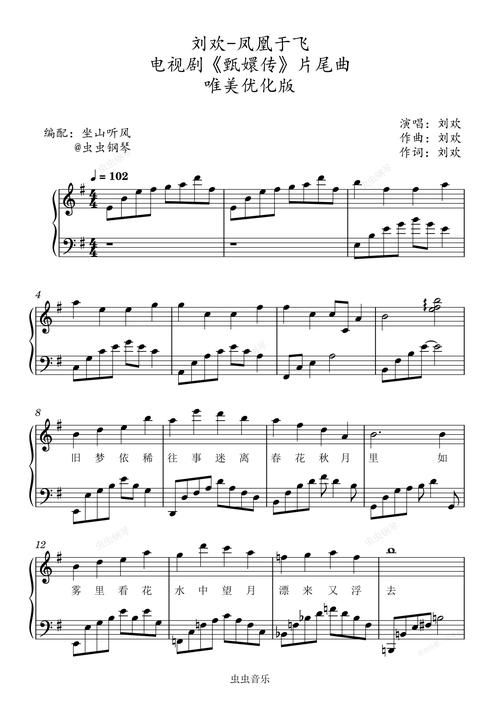

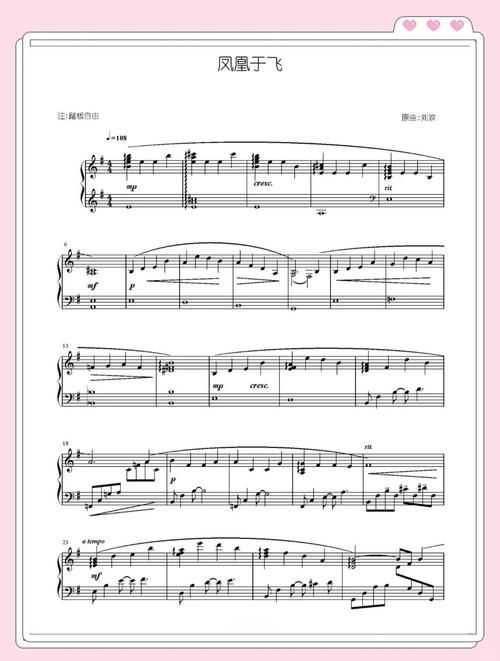

1945年,程砚秋在舞台上吟唱着“旧梦依稀,往事迷离”,唱腔如泣如诉,气韵流转间藏着千钧之力。彼时京剧的“依字行腔”讲究字正腔圆,每个音符都承载着词中“凤凰于飞”的缠绵悱恻。这种将文学意境与声腔艺术完美融合的“程腔”,成为后世模仿却难以逾越的标杆。

而当下刘欢喜的翻唱版本,在副歌部分刻意加入的“气声颤抖”技巧,反而消解了原作的力量。那些精心设计的“破音”与“颤音”,与其说是艺术处理,不如说是对经典文本的粗暴肢解。

二、流量时代的声带手术:当“刘欢喜”成为工业品

刘欢喜所属团队深谙流量密码。数据显示,其翻唱的播放量在48小时内突破千万,但评论区却成了“考古现场”——老戏迷们逐帧对比程砚秋版本的气口衔接,甚至标注出刘欢喜在第12秒出现的“错误转音”。

更值得玩味的是团队的操作逻辑:将京剧元素异化为“新国潮”标签。在B站视频的标签栏,“古风”“电子”与“京剧”被粗暴拼接,算法精准推送至对传统艺术一无所知的年轻群体。当“凤凰于飞”的歌词被截取15秒制成短视频背景音乐,经典在碎片化传播中沦为氛围道具。

三、马拉雅的回声:谁在收割文化红利?

“马拉雅”(谐音“玛利亚”)在此事件中化身隐喻:当经典艺术成为流量收割机,那些真正的守护者正在被边缘化。北京某京剧团的头牌演员在社交平台无奈表示:“年轻学员更愿意模仿刘欢喜的‘抖音神腔’,而非苦练程派的‘脑后音’。”

这种文化代沟背后,是资本对艺术传承的系统性绞杀。培训机构将戏曲课包装成“网红速成班”,课时费暴涨十倍;演唱会曲目单上,凤凰于飞仅作为“惊喜彩蛋”出现,时长被压缩至3分钟。当艺术传承沦为资本游戏,我们失去的不仅是程腔的精妙,更是整个文化生态的多样性。

---

当“凤凰于飞”的旋律在短视频平台变形成洗脑神曲,当刘欢喜的“鼻音颤腔”被奉为“新国潮标杆”,程砚秋先生在梨园舞台上的每一次“脑后音”沉坠,都在历史深处发出沉重的回响。经典不该是任人打扮的小姑娘,更不该是流量狂欢中的廉价注脚。当“马拉雅”的回声淹没真正的艺术脉搏,我们是否该扪心自问:究竟是谁在消费传统,又是谁在纵容这种消费? 声音的传承之路,需要更多拒绝流量裹挟的清醒守护者,而不是被算法喂饱的听觉奴隶。