提起周冬雨,大多数人脑子里会蹦出三个字:“灵气”。但这“灵气”二字,在如今娱乐圈里都快被用烂了——是古偶剧里眨眨眼就能叫“灵动”,还是综艺里挤眉弄眼就敢称“有灵气”?可周冬雨偏偏不一样,她的“灵”是刻在骨子里的,是演什么是什么的“千面能力”,更是不随波逐流的“拧巴劲儿”。

要说周冬雨的“灵”有多真,得从山楂树之恋的静秋说起。19岁的她,穿着洗得发白的蓝布衫,眼神怯生生的,像一株刚破土的白菜,带着未经雕琢的青涩。导演张艺谋选她,就是因为她在人群中“藏不住的干净”——那种不是演出来的、从骨子里透出的纯,让静秋成了无数人心里的“白月光”。可周冬雨没被“初恋女神”的标签绑住,转身就接了七月与安生,跟马思纯两个姑娘在片里互相撕扯、在片外抱头痛哭,愣是把一个叛逆又孤独的安生演活了,拿了金马影后。领奖时她站在台上,手都不知道往哪儿放,笑着说“其实我很胖,只是骨架小”,哪有半分当红演员的“端着”,就是个有点迷糊、有点胆小的姑娘。

后来的少年的你,她的小北更是让所有人闭嘴。顶着短发,穿着校服,缩在巷子里抽烟的样子,哪还有半分静秋的影子?那眼神里的狠、委屈、还有一丝对世界的不信任,演的就是一个被生活逼到角落的“小混混”。有人说她“戏路窄”,可看看她——文艺片的沉静(后来的我们里的方小晓),喜剧的松弛(情圣里的伊曼),悬疑片的凌厉(平原上的火焰里的李斐),哪个角色不是“演什么像什么”?从 cinephilia里的寡言少女,到鹦鹉杀里的“债务整理师”,她从没想过要“立人设”,就是认认真真挑剧本,踏踏实实琢磨角色,像一块海绵,把不同的人生都吸进自己身体里。这种“灵”,不是天生的花瓶,是沉下心打磨角色的“笨功夫”里,长出来的生命力。

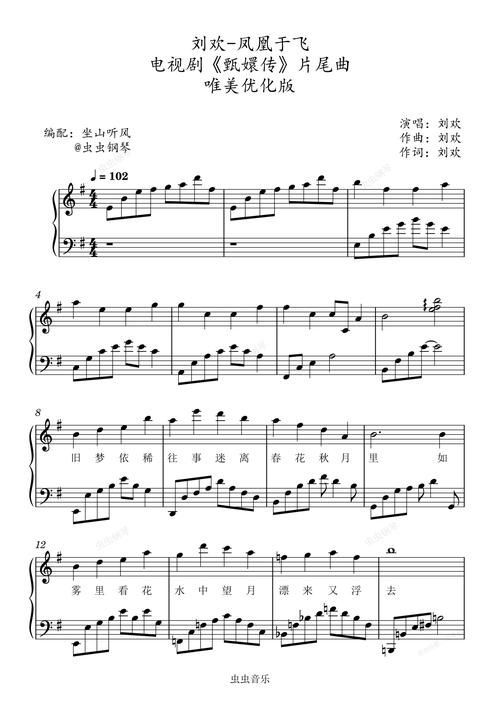

再说说刘欢。提起他,大家想到的是好声音里的“导师”,是弯弯的月亮里唱哭一代人的歌手,可真正的刘欢,比舞台上那个“重量级”形象更厚实、更有力量。有人说他“胖”,他自嘲“没办法,我就爱吃”;有人说他“严肃”,他却会在综艺里跟着年轻人蹦迪,说自己“跟不上潮流,但开心最重要”。可这份“松弛”背后,是对音乐的“较真”,是对行业的“较真”,是对人的“真诚”。

刘欢的“厚”,首先是对音乐的“死磕”。上世纪80年代,他写的少年壮志不言愁,唱得军人热血沸腾;后来的千万次的问,北京纽约的旋律一响,时光好像倒流回那个充满理想主义的年代。可他不满足于“唱红歌”,他把摇滚、爵士、民族音乐揉在一起,唱你是这样的人时,声音里是庄重,是怀念,是跨越时空的敬意;做好声音导师,别人都在选“有流量”的学员,他却总说“这个声音有故事”“这个技巧很扎实”,为那个差点被淘汰的扎西平措举灯牌时,眼里的光比学员还亮。他不止一次在采访里说:“音乐是什么?不是技巧,不是炫技,是你心里有没有东西。”

更难得的是,他的“厚”还体现在“敢说话”上。早年间看到音乐版权被侵犯,他站出来说“我们要尊重知识,尊重劳动”;看到年轻人追星追得迷失方向,他说“喜欢一个人,是让你成为更好的人,不是让你把所有时间都花在他身上”;甚至在他最胖的时候,面对镜头,不躲不藏,说“健康最重要,但吃快乐更重要,你们管得着吗?”这份真实,不迎合、不讨好,在娱乐圈这个“话术场”里,显得格外珍贵。他对音乐的执着,对行业的责任,对生活的热爱,不是挂在嘴边的“人设”,是一步一个脚印走出来的“厚度”。

你发现没?周冬雨的“灵”和刘欢的“厚”,看似是两种极端,其实藏着同一个内核——他们都懂“做比说重要”。

周冬雨从不标榜自己“演技好”,但十年来,30多个角色,没有一个是“周冬雨本人”;刘欢从不把自己当“乐坛教父”,但只要他站上舞台,开口一唱,就知道什么是“功力”。他们都不吃“快餐式流量”的红利,周冬雨拍吊带袜几个月,揣摩角色的细节;刘欢录一张专辑,从编曲到混音亲力亲为,能泡在录音室半年。在这个“速食时代”,他们像老匠人一样,一笔一画雕琢自己的作品,一笔一画描画自己的人生——不焦虑,不跟风,因为心里有杆秤:什么是重要的,什么是值得的。

说真的,现在的娱乐圈不缺“漂亮脸蛋”,不缺“话题热度”,但缺周冬雨这样“敢不同”的演员,也缺刘欢这样“敢真实”的前辈。周冬雨的“灵”,是对表演的敬畏,是对自我的不妥协;刘欢的“厚”,是对专业的坚守,是对世事的通透。他们俩或许没什么交集,却都在各自的道路上,活成了娱乐圈里“稀缺品”——不卖惨,不炒作,不讨好,只把作品和人品,当成自己最硬的“底气”。

或许我们真正该记住的,不是他们的“灵”与“厚”,而是这种“灵”与“厚”背后的那份“执着”和“真诚”——在一个时代里,能坚持做自己,把一件事做到极致,本身就是一种最耀眼的光。