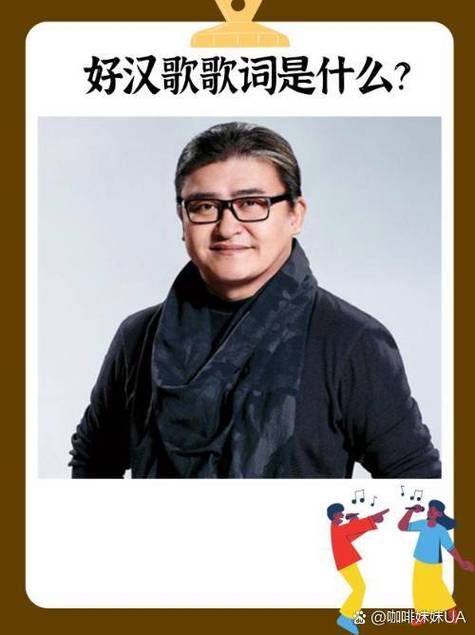

1993年冬天,北京首都体育馆的灯光暗下去又亮起时,台下的观众还不知道,接下来这段5分47秒的影像,会在二十多年后被无数人反复点开——他们只看到那个穿黑色高领毛衣的男人走上台,话筒架调到他胸口的高度,他没像其他歌手那样挥手致意,只是低头清了清嗓子,再抬头时,眼睛里像盛着一整片星空。

这就是刘欢的你的样子现场视频。

先说个很多人不知道的细节:这首歌的原唱是罗大佑,1988年专辑爱人同志里的作品,带着点台湾民歌式的温润,像江南早春的雨,慢慢润到心里。但刘欢1992年在央视旋转舞台里第一次唱它时,硬是把“温润”熬成了“浓汤”——他没按原版的编曲来,加了厚重的钢琴前奏,间奏时弦乐如潮水般漫上来,副歌部分的咬字带着北方汉子的执拗,像攥着拳头砸在棉被上,不伤人,却让人心头一颤。

后来这段表演被做成视频流传开来,成了乐迷心里的“白月光”。你随便在哪个平台搜,评论区总有人说:“每次心情乱的时候,就点开这个视频看刘欢唱歌,他不用做动作,光是站着,就觉得所有纠结都没了。”

为什么是刘欢?为什么是这个视频?

有人说是因为他的嗓子。确实,刘欢的嗓子是老天爷赏饭吃——高音亮得能穿透云层,低音醇得像陈年的酒,唱到“我听到传来的谁的声音,像那梦里呜咽中的小河”时,尾音微微带着点颤抖,不是故意的煽情,是那种“年纪大了,经历多了,再唱到‘岁月’这两个字,会不叹一口气”的真实。但你若只说嗓子,就太小看他了。

这个视频最妙的地方,是“不装”。九十年代初的电视舞台,条件有限,灯光打在脸上有时候会发白,背景布是简单的渐变色,刘欢甚至没换个时髦的发型,就是标志性的大背头,衬得额头更宽,眼神更沉。他唱歌时很少看镜头,大部分时间是盯着台下的观众,像在跟老朋友聊天,偶尔抬手揉揉太阳穴,或者用手指轻轻敲一下话筒架——这些小动作现在看来特别“接地气”,但在那个“表演必须端着”的年代,反而成了最有说服力的“真诚”。

有次采访被问到“为什么现场总把歌唱得像第一次唱”,刘欢说:“你让我现在唱你的样子,我可能还是会有新感觉,因为人每天都在变,对歌词的理解也在变。这首歌里讲的是‘时间的重量’,我得让观众听出来,我唱的不是别人的故事,是我自己跟时间的对话。”

你看,这就是专业和匠心的区别——技术可以复制,但对“内容”的敬畏,对“真诚”的坚守,才是让一个视频跨越三十年依然能烫到人的原因。

现在的短视频时代,我们习惯了加速、滤镜、修音,习惯了“三秒抓眼球”的快餐式表演。但如果你点开刘欢这个视频,会发现它连节奏都“慢”——前奏钢琴响足15秒,刘欢开口前有5秒的停顿,副歌部分也不急着飙高音,而是像推着山一样,一句一句把情绪推上去。这种“慢”,反而让听众有了沉浸的空间:你会跟着他想起某个深夜加班回家的路,想起某个离开却再没见面的人,想起那些“以为过不去的坎,回头看看,原来都变成了岁月的纹”。

前几天看到个评论特别戳人:“现在翻唱你的样子的年轻人,技巧可能比刘欢当时还好,但为什么总差那么点味儿?因为刘欢唱歌时,眼里有‘当年’——他不是在表演‘怀念’,他就是那个在时间里走了很久,回头看看来时路的人。”

是啊,时间会变,舞台会旧,设备会迭代,但好东西永远藏得住——就像刘欢的这个视频,它不只是一段表演,是一个时代的注脚,是我们对“什么是真正的音乐”的答案。

所以下次当你觉得累的时候,不妨点开它。听刘欢用最“刘欢”的样子告诉你:时间的样子,永远值得被认真对待。