提起刘欢,乐迷脑子里蹦出的可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“无论何时何地”的深情,是千万次的问里“不能这样活”的叩问——他是华语乐坛常青树,是被载入史册的声音传奇。但鲜少有人留意,这位站在舞台中央四十余年的“国民歌王”,近年竟和“人民出版社”这个名字,悄悄有了“交集”。

一、从演唱会到书架:刘欢的“跨界”为何是人民出版社?

去年年底,北京王府井的新华书店里,一本蓝色封面的书被摆在显眼位置,封面上没有热闹的专辑照,没有花哨的设计,只有一行简洁的字:刘欢:歌以咏志——我的音乐与人生。作者栏里,是那个再熟悉不过的名字——“刘欢”,而出版社,赫然是“人民出版社”。

消息一出,不少乐迷都愣了:“人民出版社?那不是出资本论党史的地方吗?怎么出了刘欢的书?”毕竟在大众印象里,这家被誉为“中国出版业国家队”的出版社,向来以政治、理论、学术类书籍为主,鲜少涉足“名人自传”领域。甚至有人开玩笑:“刘欢这是要‘转行’写理论文章了?”

可翻开书的序言,问题就有了答案。刘欢在书里写道:“有人问我,出书为什么选人民出版社?我想,因为这本书里写的,不只是我的歌,更是我眼中的这个时代——那些旋律里藏的,是普通人的喜怒哀乐,是这四十年的社会变迁,是一个音乐人对‘歌以咏志’四个字最朴素的解读。”

二、书里有什么?没有八卦,只有“正经”的音乐思考

如果说期待读到明星八卦的读者可能会失望,那想了解刘欢音乐观和人生观的读者,却会大呼“过瘾”。这本书没有一栏是爆料“娱乐圈秘事”,反而分了三个看似“正经”的篇章:

第一篇“歌以载道”,写的是他对音乐创作的敬畏。刘欢回忆录制好汉歌时的细节:“当时剧组给了我一个旋律特别简单的Demo,我琢磨着,这歌得让老百姓一听就跟着哼,不能搞太复杂。于是加了豫剧的念白,把‘大河向东流’喊得像咱们自己说话那样自然——好音乐,不该是‘象牙塔’里的,得是‘泥地里长出来的’。”

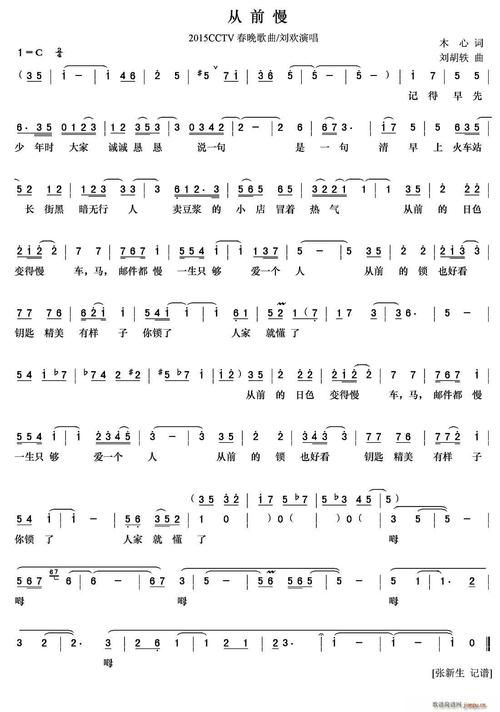

第二篇“岁月如歌”,更像是一部“改革开放音乐史”。他用少年壮志不言愁聊80年代的理想主义,用千万次的问说90年代的社会转型,用从头再来谈21世纪初的奋斗精神。“我唱的那些歌,从来不是‘刘欢的歌’,是那一代人的心声。比如好汉歌,现在年轻人还在听,不是因为‘怀旧’,是因为歌里说的‘路见不平一声吼’,是刻在中国人骨子里的侠义。”

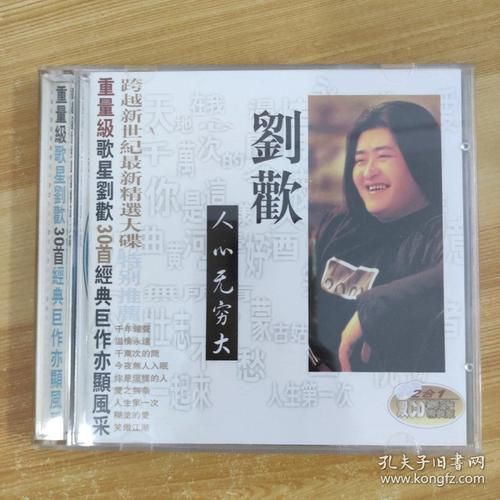

第三篇“弦外之音”,则藏着他多年未公开的“音乐冷知识”。比如他为什么坚持不“数字发行”:“CD那张小小的银盘,承载的是音乐的‘原样’。现在听歌太方便了,但少了一种‘等待’的感觉——你等它从商场柜台买回家,等它放进CD机,等它慢慢转起来,那种‘仪式感’,也是音乐的一部分。”

三、为什么是刘欢?出版社眼中的“文化价值”

和人民出版社编辑聊起这本书时,对方说得很实在:“我们选作者,从来不是看他的‘流量’,而是看他的‘精神价值’。刘欢是谁?是能用歌声‘封神’的人,更是四十年没接过广告、没上过综艺,只闷头做音乐的人。他的‘纯粹’,在这个时代太珍贵了。”

确实,在娱乐圈浮华的表象下,刘欢一直像个“异类”:当歌手们忙着上综艺、接代言时,他还在大学里教学生,带着团队研究“中国流行音乐的根”;当“速食文化”成为主流,他坚持一张专辑打磨三年,只为让每一个音符都经得起推敲。这种“认真劲儿”,恰好和人民出版社“传播先进文化、服务社会大众”的宗旨不谋而合。

正如书中那句封面语:“歌者,不只是唱歌的人,是用声音记录时代的人。”刘欢用40年的音乐生涯证明了这一点,而人民出版社,则用一本“跨界”的书,让这种“记录”有了更厚重的方式。

写在最后:当“主流”遇见“流行”,会碰撞出什么?

或许有人会问,一本关于音乐的书,用“人民出版社”出版,是不是“大材小用”?但翻开刘欢:歌以咏志,你会发现:所谓“主流”和“流行”,从来不是对立的——好的流行文化,藏着主流的价值;好的主流传播,需要借助流行的力量。

就像刘欢的歌,旋律能让年轻人跟着哼,歌词能让中年人想起青春,内核却始终是“家国情怀”与“人文精神”。这或许就是,这本“正经书”能打动人的原因:它告诉我们,真正的“流行”,从不流于表面;真正的“经典”,永远和时代、和人心紧紧相连。

书架上,那本蓝白封面的书,静静立着。扉页里,刘欢写着:“愿我的歌,如你的路,有风景,也有力量。”或许,这正是他与“人民出版社”相遇的意义——用最“正经”的方式,传递最动人的声音。