最近刷手机,总刷到“人在刘欢海报”的热梗——有人在直播间背景里看到它,有人在旧货市场撞见它,甚至有人晒出自己家压箱底的旧挂历,背后赫然是刘欢戴着黑框眼镜、咧嘴笑的经典形象。评论区更热闹:“这海报贴过我初中教室后墙!”“当年我妈说贴这能保佑我考大学”“现在看这笑,比网红脸有力量多了”。

你说怪不怪?这么多年过去了,明星海报换了无数拨,怎么偏偏是刘欢这张,能从80后的记忆墙爬出来,在00后的视野里再火一轮?难道真像网友说的,“经典永远不会过时,只会换种方式陪着你”?

你家的“时光胶囊”里,是不是也有这张脸?

说起来,刘欢的海报到底有多少种版本?恐怕没人能数清。但不管怎么变,有几个特征总没跑:标志性的爆炸头(或者后期熨帖的背头)、永远不摘的黑框眼镜、宽T恤或花衬衫搭着休闲裤,笑起来时眼睛眯成缝,牙齿白得晃眼——那不是精心设计的“营业式笑容”,倒像是在自家客厅跟老朋友唠嗑时,突然被镜头抓到的爽朗。

记得我第一次见这张海报,是在小学同学的爷爷家。老爷子客厅墙上就贴着一张,说“听歌就得听这样的,有劲儿,还透着股正派”。当时我盯着海报上的刘欢看了半天,觉得这叔叔跟电视上的明星不太一样:没有精致的妆容,衣服也朴素,但你看他的眼睛,好像能透过海报,跟你聊天似的。

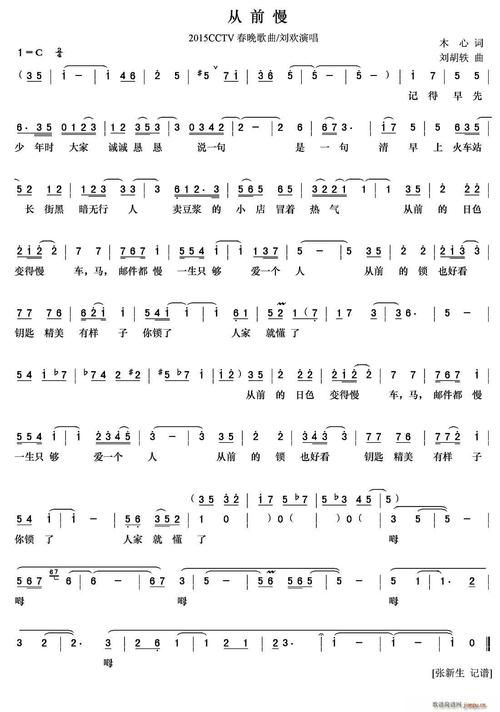

后来大了才知道,这种感觉叫“真诚”。刘欢的海报之所以能火,从来不是因为“颜值”,而是因为他站在上面,就代表了那个年代的音乐态度:不耍帅,拼实力;不包装,拼作品。弯弯的月亮的惆怅,好汉歌的豪迈,千万里的辽阔……每首歌都刻着他的样子,所以海报上的他,才跟歌里的情绪融在一起,成了几代人的“听觉+视觉”双重记忆。

为什么“人在刘欢海报”能成流量密码?

这次“人在刘欢海报”突然翻红,其实藏着当代人的情感需求。你看那些晒海报的帖子,标题大多是“爷青回”“原来我妈当年的审美这么在线”甚至“这算不算最早的顶流?”——大家晒的哪里是一张纸,分明是陪自己长大的那个年代。

80后看到海报,想起的是复读班里,用随身听循环从头再来的夜晚;90后看到它,可能想到的是第一次学弹吉他,老师放的千万里;00后刷到它,或许会好奇:“这叔叔好像不咋追求潮流,但为啥大家都说他牛?”就连评论区最常出现的“贴完这海报,感觉考试都能多考十分”,都带着一种朴素的信仰:有实力、有温度的人,总能给人力量。

更别提刘欢本人,这些年来几乎没“塌过房”。他捐建过171所小学,为贫困地区孩子筹过款,自己却常年穿着朴素的夹克;他曾在节目里说“名利都是身外物,能把歌做好,把学生教好,就够了”。这种“不人设的真实”,跟海报上那个笑得坦荡的形象完全重合,让这张纸成了“靠谱”的代名词。

咱们到底在怀念刘欢,还是怀念那个“不拼颜值拼才华”的年代?

其实吧,“人在刘欢海报”的走红,更像一面镜子。照出来的,是这个时代对“真东西”的渴望。

现在打开社交软件,滤镜磨得人看不清脸,人设吹得天花乱坠,但真正能让人记住的作品却寥寥无几。反过来看刘欢:出道几十年,作品不少,争议几乎没有;唱功被封“教科书级”,却总说自己“还有很多不足”;参加综艺,不抢镜不卖惨,只是安安静静唱歌,却每次都能让全场静音。

有人说,现在想找第二个刘欢,比登天还难。其实不是找不到,是这个时代的“游戏规则”变了。大家都忙着“立人设”“博流量”,却忘了刘欢海报上那句话——或许他从来没说过,但每个人都懂:本事,才是最硬的底气。

所以啊,下次再刷到“人在刘欢海报”,不妨停下来多看两眼。你看那笑容,好像在说:“甭管岁月怎么变,有实力的人,永远自带光芒。”而咱们怀念的,又何尝不是那个“只要你足够好,就一定有人懂”的黄金年代?