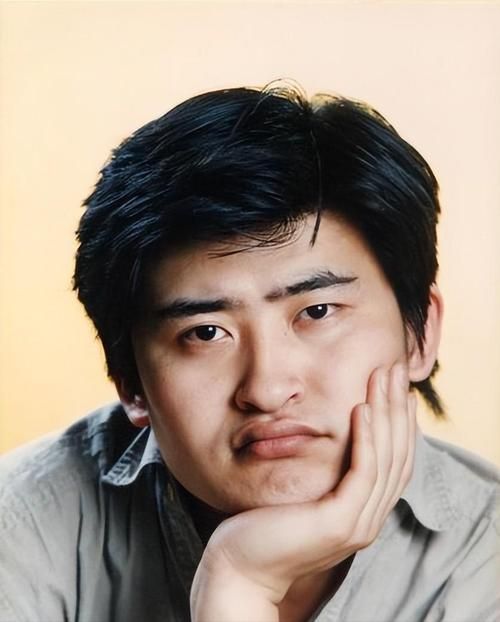

提起“亚洲刘欢”,很多人可能会先愣一下——不是说刘欢老师不够“亚洲”,而是在华语乐坛,“刘欢”两个字几乎就是“实力”的代名词,但当我们跳出华语圈才发现,他的影响力其实早已辐射整个亚洲。从80年代的少年壮志不言愁到90年的弯弯的月亮,从好汉歌到北京祝福你,30年过去了,为什么这个“体重超标”“发际线后退”的中年男人,依然是亚洲音乐人绕不开的“定海神针”?

一、嗓子里的“亚洲地图”:他的唱功是天生的“跨界武器”

很多人第一次被刘欢震撼,是被他的“嗓子宽”。1990年北京亚运会开幕式上,他站在万人体育场,一句亚洲雄风唱出来,那种浑厚又极具穿透力的声音,像是从太平洋这岸直接砸到了日本列岛,又横扫东南亚。后来有位新加坡的乐评人写:“刘欢的声音有‘地理优势’,高音能冲上喜马拉雅,低音能沉入马里亚纳海沟,亚洲歌手很少能把声音的‘纵深感’做到这个地步。”

但“宽”只是表象,真正让亚洲音乐界服气的是他的“跨界”能力。古典音乐科班出身的他,唱意大利美声时像帕瓦罗蒂附体(今夜无人入睡),唱中国民谣时又带着黄土高原的苍凉(山丹丹花开红艳艳),唱摇滚时能嘶吼出青春的热血(千万次的问)。有次韩国音乐节目请他做嘉宾,现场即兴改编了江南Style,用美声唱腔把鸟叔的江南小调唱成歌剧版,连韩国观众都惊呼:“原来我们的歌可以这样‘高级’?”

更绝的是他对不同语言音乐的驾驭。1993年他推出专辑记住,里面用中文、英文、意大利文、日文四语演唱,在日本发行时,日本乐评人说他“不是‘唱’日语,是用‘日语的思维在发声’”——这种“超越语言”的表达力,在亚洲歌手里堪称独一份。

二、从“国民歌神”到“亚洲导师”:他的歌为什么能刻进几代人的DNA里?

刘欢的歌从来不只是“好听”,更是一个时代的“声音教科书”。90年代,弯弯的月亮的磁带在每家每户的卡式机里循环,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,唱的是普通人的乡愁,却让整个亚洲的华人听了都“共情”;2008年北京奥运会,我和你的旋律从鸟巢传出,“为梦想,千里行”,那一刻,亚洲的目光都聚焦在这首歌上,它比任何口号都更能传递“同一个世界”的温度。

有媒体问过他:“为什么你的歌能火这么久?”他当时正啃着一个大馒头,笑着说:“因为我不追潮流,只追‘人心’。好汉歌我写的时候,脑子里想的是梁山好汉的‘义’,不是流行什么唱什么。”这句话或许是答案——他的歌里有中国人熟悉的侠义、亲情、家国情怀,这些情绪是跨越地域的。当年好汉歌在越南播出时,不懂中文的越南观众也能跟着旋律哼“大河向东流”,因为那股“不服输”的劲儿,是亚洲人共有的精神底色。

后来他转身做导师,中国好声音舞台上,他选学员不看“流量”,只听“故事”。有次选了一个来自农村的学员,唱天亮了时哭了,他说:“你嗓子不是最好的,但你的声音里有‘命’,这种命比技巧珍贵。”这种对“音乐本质”的坚守,让亚洲很多年轻音乐人视他为“灯塔”。日本歌手中孝介曾说:“刘欢老师教会我们,唱流行歌不是喊嗓子,是用‘心’说话。”

三、“亚洲刘欢”不是“封号”,是30年的“不妥协”

有人可能会说:“亚洲那么大,凭什么称他‘亚洲刘欢’?”答案或许藏在他的“不妥协”里。90年代,唱片公司让他转型“偶像派”,减重、拍写真、唱口水歌,他直接拒绝了:“我嗓子是用来唱歌的,不是用来‘卖脸’的。”后来互联网兴起,短视频平台找他唱“神曲”,他也没接:“那些歌听一遍就忘,我唱的歌,希望能让人记住三年、五年。”

这种“不妥协”让他失去了一些“机会”,却赢得了整个亚洲音乐界的尊重。去年底,他受邀参加亚洲音乐盛典,上台领奖时,台下坐着韩国的BTS制作人、日本的坂本龙一,还有泰国的流行天后。他没提自己拿了多少奖,只说:“今天我看到这么多年轻的亚洲音乐人,突然觉得,音乐真的能让我们‘和而不同’。”那一刻,主持人突然说:“‘亚洲刘欢’,这个称呼您配得上。”

是啊,他配得上。因为“亚洲刘欢”不是某个人的“封号”,是30年来他用歌声在亚洲音乐版图上刻下的“坐标”——从这里出发,有古典的根,有流行的心,更有跨越国界的人情味。

最后想问一句:当30年过去,我们为什么还在听刘欢?或许因为在这个“快消时代”,他用歌声告诉我们:真正的好音乐,不怕慢,不怕老,就像他的人一样,“宽”得能装下亚洲的故事,“厚”得能经得起时间的考验。