说起刘欢,很多人的第一反应还是好歌曲里拍着桌子喊“音乐就应该这样”的较真导师,或是春晚舞台上唱从头再来的沧桑歌手。但你翻开中国好声音第一季的学员名单,会发现一个更有意思的现象——这位被观众调侃“大嘴”的音乐大神,带的徒弟们几乎没有一个是靠“流量”撑场面的,却个个在音乐圈扎了根,成了被业内认可的实力派。

从“吴莫愁现象”到“周深的宝藏”:刘欢选人的“毒眼光”

提到刘欢的徒弟,绕不开吴莫愁。2012年好声音第一季,这个顶着杀马特发型、唱腔邪性的女孩,一出场就带着“非主流”的冲击力。当时很多人觉得她“怪”,连导师那英都直言“接受不了她的风格”。但刘欢却力排众议把她收进战队,甚至在盲选环节转身时说了句“我需要这种能打破常规的声音”。

后来的事大家都知道了,吴莫愁凭着 Price Tag我要的火遍大街小巷,虽然争议不断,但刘欢的判断没错——她的声音有“辨识度”,这是歌手最难得的特质。只是相比后来的流量偶像,吴莫愁的火是“带着音乐内核的火”,没有靠颜值和人设炒作,至今还有人翻出她唱爱是怀疑的舞台,说“这才是选秀节目该有的惊喜”。

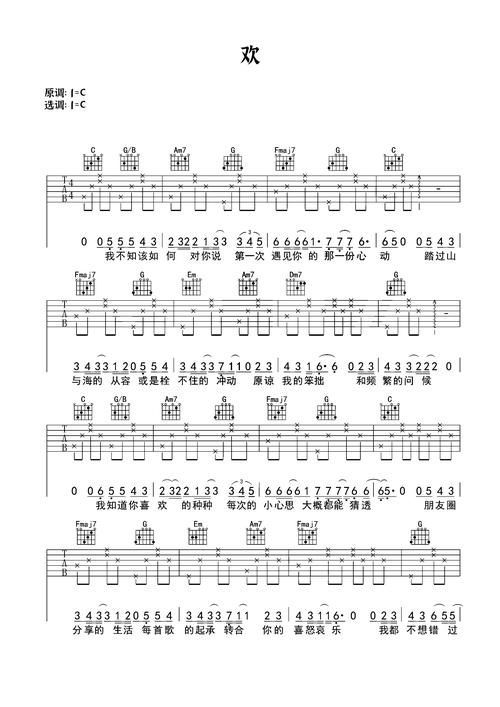

比吴莫愁更“低调”的是周深。那年19岁的周深,穿着校服站在舞台上,声音像从山谷里飘出来的精灵,唱着欢颜时全场都愣住了。很多人记住了这个“没存在感”的男孩,却不知道刘欢在后台偷偷跟工作人员说:“这个声音,我等了十年。”刘欢不仅没把周深当“流量选手”来包装,反而让他专注于打磨唱腔——后来周深参加了歌手,凭借达拉崩吧一唱三声的惊艳,成了观众口中的“开口跪”,刘欢当初的“偏执”,终究挖出了华语乐坛的“宝藏”。

刘欢的“反套路”教学:不卖人设,只教音乐

和其他导师比,刘欢在好声音里最“佛系”从来不抢镜头,不刻意制造学员间的冲突,甚至很少在节目里“拉票”。他选徒弟的标准也很简单:声音有特点,有对音乐的执念。

比如他的战队里有个叫郑虹的女孩,唱给未来的自己时声音很厚,但长相普通,镜头给得少。刘欢却在点评时说:“她的声音里有‘故事感’,这种东西教不出来,只能靠她自己去悟。”后来郑泓虽然没大红大紫,但成了许多独立音乐人合作的“御用和声”,圈内人都说“跟刘欢学的徒弟,基本功都扎实”。

还有张玮,刘欢战队的冠军,唱摇滚时像头“狮子”,唱抒情又像“绵羊”。很多人觉得他风格太跳脱,容易“飘”,但刘欢让他跟着自己学美声、练气息,甚至带着他参与交响乐演出。后来张玮没走偶像路线,反而成了音乐剧界的“扛把子”,演歌剧魅影时,观众都惊呼“原来刘欢早把他培养成‘大戏骨’了”。

为什么刘欢的徒弟都“耐打”?因为他从不迎合市场

现在回头看刘欢带的徒弟,你会发现一个共性:他们没有一个是“网红脸”,也没有刻意复制某位歌手的风格,反而在各自的领域里找到了最舒服的位置。这全靠刘欢的“不随波逐流”。

他曾公开说过:“选秀节目是造梦的地方,但不能造‘泡沫’。歌手的根永远是音乐,不是流量。”所以在他的战队里,学员们每天练声、学乐理,甚至被他逼着读唐诗宋词——他说“文字里有韵律,能帮你找到歌曲的灵魂”。

后来袁娅维(Tia)从刘欢战队出来,没急着接综艺,而是跑去听爵士乐、学黑人音乐;李维从“情歌王子”转型成音乐制作人,给其他歌手写歌时,总说“刘老师教我‘别着急,好音乐不怕晚’”。他们或许没有顶流的流量,但在音乐圈活得“很硬气”——演音乐剧有人捧场,发专辑有人听现场,这才是真正“长红的底气”。

写在最后:真正的“好声音”,从来不是靠包装出来的

十年过去,中国好声音换了一批又一批导师,学员也一波接一波地来,但刘欢带的徒弟们,依然是很多人心里的“白月光”。不是因为他们的歌有多火,而是因为他们让我们看到:选秀节目不该是“造星工厂”,而该是“音乐人的孵化器”。

刘欢的徒弟里,没有一个人靠“人设”成名,却个个靠“作品”说话。这大概就是这位“大嘴导师”最厉害的地方——他从不跟观众谈“情怀”,却用行动告诉大家:真正的好音乐,经得起时间的打磨;真正的好歌手,不需要靠流量证明自己。

下次你再刷到好声音,不妨回头想想刘欢的徒弟们——或许你会发现,那些被忽略的“实力派”,才是这个时代最该被记住的“好声音”。