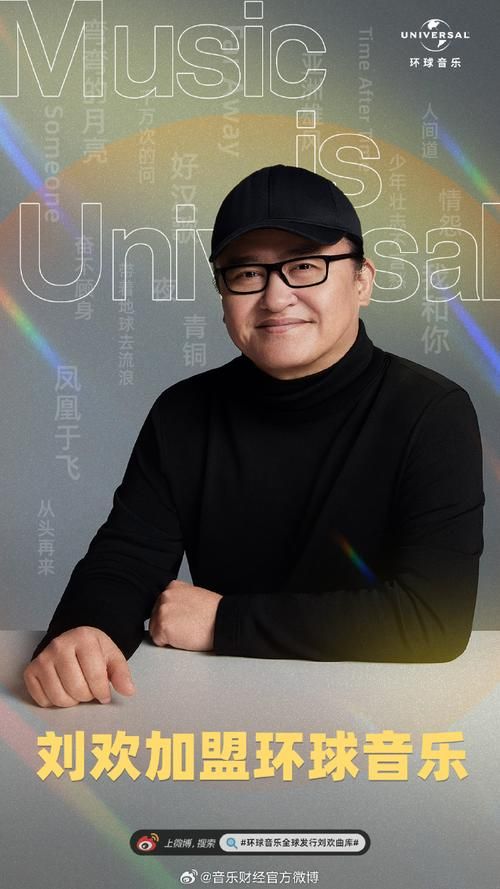

打开短视频平台,"千万次地问,你到底在哪儿——"的旋律突然闯进耳朵时,不少人会猛地停下划动的手指,跟着哼唱起来。评论区里,"96年跟着爸爸听CD的年纪,现在抱着孩子一起听"的留言,藏着三代人的共同记忆;有人写着"北京人在纽约重播时,我爸哭得稀里哗啦",那句"问斜阳,问明月,问春风",原来藏着整整一代人的漂泊与追问。而这一切的起点,都绕不开一个人——刘欢。

从北京人在纽约到KTV必点:一首歌如何成为时代注脚?

1993年,电视剧北京人在纽约播出时,谁也没想到,其中的插曲能火到三十年后还在被反复翻唱。那时候的刘欢,已经是内地乐坛的"金字招牌"——1987年少年壮志不言愁让他一鸣惊人,1990年亚运会开幕式上亚洲雄风响彻亚洲,但他总说:"直到千万次的问,我才真正找到了属于自己的声音。"

这首歌的创作,藏着当时的刘欢对"漂泊"最直接的体悟。他跟着剧组去美国纽约取景,站在曼哈顿的摩天大楼下,看着行色匆匆的路人,听着街头艺人破碎的吉他声,突然想起剧中王启明那句:"如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱。"这种撕裂感,让他写了旋律,又填了词——没有华丽的辞藻,只有最直白的叩问:"千万次地问,你到底在哪儿?我想问问梦为谁奔,一生为了谁?"

没想到,这首歌一下子戳中了90年代初中国人的心。那时候改革开放刚迈入新阶段,无数人带着"走出去"的梦想闯荡异国他乡,却在现实中撞得头破血流。刘欢的声音里,既有"纽约客"的迷茫,又有中国式韧劲的坚持——明明在问"我在哪儿",偏偏透着一股"我偏要找到答案"的倔强。这种复杂,让歌曲成了那个时代的"情绪出口",连KTV里都不会跳过这首歌,人人都想扯着嗓子吼一嗓子,仿佛把心里的憋屈都喊出来。

刘欢的声音里,藏着中国流行音乐的"根"

很多人说,刘欢的歌"越听越有味",总觉得和其他歌手不一样。这背后,是他几十年来对"音乐融合"的固执。最早学美声时,老师告诉他"美声是西方的根",他却偏要把京剧的腔调揉进去,千万次的问里那句"问斜阳"的转折,就有京剧"拖腔"的影子;后来唱好汉歌,又把河南梆子的高亢和国际摇滚的节奏拧在一起,唱出了梁山好汉的莽撞与热血。

Time After Time这首歌,其实最能体现他的"融合功力"。这是一首经典的英文老歌,原唱是Cyndi Lauper,温柔又缠绵。但刘欢翻唱时,偏偏加了自己的理解——前奏还是钢琴的清冷,开口却像在讲一个中国故事,每一个长音都带着"诉说感",仿佛把歌词里的"I'm keeping a part of you alive in me"译成了"我把你刻在时光里,从未忘记"。有人说"刘欢翻唱的Time After Time,比原唱多了股人间烟火气",其实这"烟火气",就是他用中国音乐基因,给西方旋律缝上的新衣裳。

更难得的是,他从没刻意"讨好"市场。90年代流行港台情歌,他偏唱弯弯的月亮里的乡愁;00年代电子乐盛行,他沉下心做专辑了解,把琵琶和电子合成器放在一起;到了短视频时代,别人忙着写"神曲",他却把从头再来重新编曲,淡淡地说:"歌是写给人的,不是写给流量的。"这种"不管潮流往哪儿走,我只唱我想听的",反而让他成了乐坛的"常青树"。

为什么30年后,我们还在听刘欢?

去年有记者问刘欢:"你现在听到年轻人喜欢听老歌,什么感觉?"他笑着说:"就像我妈当年听我翻唱她的歌,觉得'这孩子还行'。"其实,我们爱听刘欢,从来不是怀旧那么简单。

他的歌里有"人"。千万次的问问的是漂泊,但问到答案其实藏在歌里:"我不怕千山万水,只怕你一去不回。"这种对"人"的执着,让每个时代的人都能找到自己的影子——年轻时听他的歌,觉得是追梦;中年后再听,突然听懂了"坚韧"二字;等老了,大概会像从头再来里唱的,笑着面对风雨。

他的歌更有"魂"。现在太多歌来得快去得也快,像流水线上的商品,而刘欢的歌,像手工打磨的瓷器,每道纹路都藏着"用心"。他为三国演义写的滚滚长江东逝水,唱出了"是非成败转头空"的沧桑,连小学生都能背几句;为甄嬛传写的凤凰于飞,把"红酥手,黄縢酒"的古典美唱得入木三分。这种把文化揉进音乐里的本事,让他的歌有了"穿越时空"的力量。

所以啊,当短视频里又响起千万次的问时,我们跟着哼唱,不只是怀念过去,更是在刘欢的声音里,找到了一直没变的自己——那个敢问"为什么",也敢答"我试试"的自己。就像他说过的:"好歌不怕老,就像老朋友,多少年不见,一开口就知道还是你。"

这大概就是刘欢最大的本事:用一辈子的时间,把一首歌唱成一代人的记忆,又让这份记忆,成为每个时代的人都能读懂的诗。