1993年秋天,黄河壶口瀑布的水声比往年更响。那会儿陕西的秋风刮得硬,卷着黄土味扑在人脸上,却挡不住几万人的呐喊——不是为风景,是为台上那个穿深色夹克的男人。刘欢刚唱完最后一句“九曲十八弯里万里母亲河”,麦克风里漏出的尾音还在黄土塬上飘,台下已经有人拿手抹眼睛,是谁的眼泪先掉下来的,没人说得清。

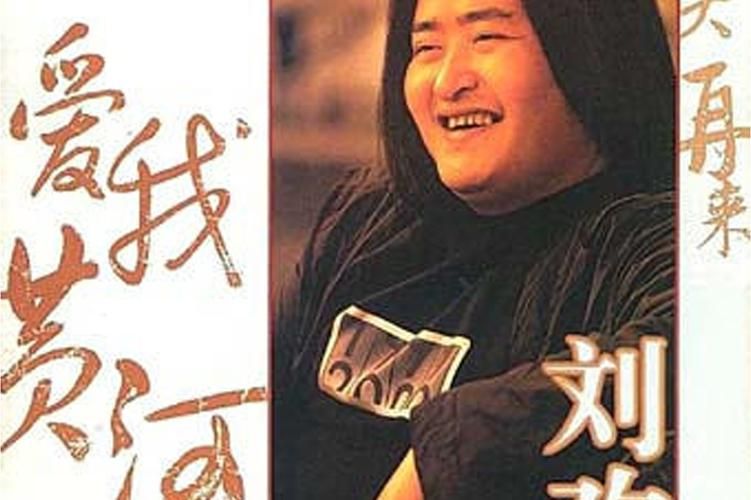

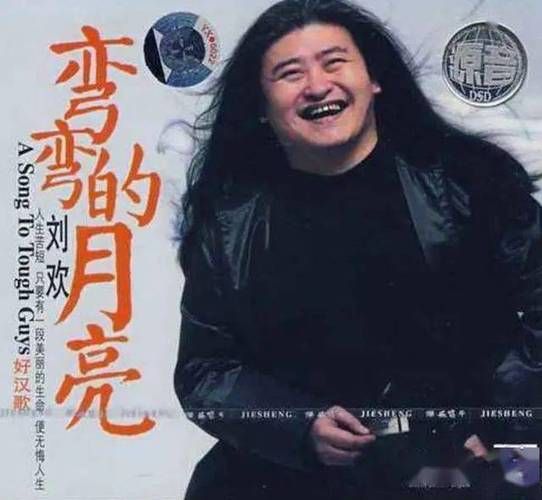

那会儿的刘欢,早不是1987年在北京国际合唱节上唱少年壮志不言愁的青涩学生了。弯弯的月亮的红遍大江南北,让他的嗓子成了“时代感”的代名词——醇厚得像老酒,又带着点知识分子的执拗。可1993年,他偏偏从北京的音乐厅里跑了出来,一头扎进了黄河边上。

当时国家正搞“黄河文化工程”,想找首歌把黄河的“魂”唱出来。找来找去,有人提议:“得找刘欢,他那嗓子,既有黄河的劲,又有文化的根。”刘欢接到邀请时正在拍北京人在纽约,王启明在美国的苦楚还没演完,他却一口应下了。“黄河啊,”后来他在采访里说,“不是地图上的几道弯,是我小时候听的民歌,是船工的号子,是老百姓心里那股不服输的劲儿。”

作曲家赵季平没少下功夫。他跟着考察队沿河走了二十天,在陕北听老艹唱船夫曲,在河南听豫剧穆桂英挂帅的唱段,最后把陕北信天游的粗犷、秦腔的高亢、河南梆子的接地气,揉进了五线谱里。歌名叫九曲黄河,词却简单得像黄河水里的泥沙:“九曲十八弯里万里母亲河,滚滚东流哺育着中华和各族……”可就是这句“简单”,最难唱。

演出那天,刘欢站得笔直,壶口瀑布的水汽打在他脸上,他没眨眼。前奏一起,黄河的浪声混着埙的低鸣漫过来,他张开口——没有花腔,没有炫技,就是那样稳稳地唱:“九曲十八弯,弯弯着水流淌……”唱到“母亲河”三个字时,他突然提高了音量,像要把心里所有对这片土地的敬重都砸进观众耳朵里。台下,坐着的是沿河两岸的百姓:有挖了一辈子河泥的老船工,有刚考上大学的大学生,有抱着孩子的农村妇女。当刘欢唱到“奔流不息的是我们热血的脉搏”时,一个六十多岁的老汉突然站起来,跟着吼了一声,声音沙哑却亮,眼泪顺着脸上的皱纹往下淌,混着黄河的水滴在了地上。

后来有人问刘欢:“那天你看见台下有人哭,心里啥感觉?”他挠挠头,说:“我没看台上的观众,我一直在看黄河。那天阳光特别毒,水面一层金光,我就想,这歌得唱给黄河听,不是唱给人听的。”可偏偏是人听了。这首歌后来成了“黄河文化工程”的标志性作品,电台里播了一遍又一遍,连黄河边上的放牛娃都能哼几句。

三十多年过去了,刘欢成了“音乐教父”,唱过好汉歌,唱过凤凰于飞,嗓子依旧像黄河水一样浑厚。可不少老歌迷说:“还是1993年那版九曲黄河听着‘对’。”不对是什么?大概是因为那会儿的刘欢,还带着点“不计成本”的较真——为了唱好这首歌,他在黄河边上蹲了三天,听船工喊号子,学老乡唱山歌;大概是因为1993年的黄河,还流淌着最原始的、让人想哭的力量。

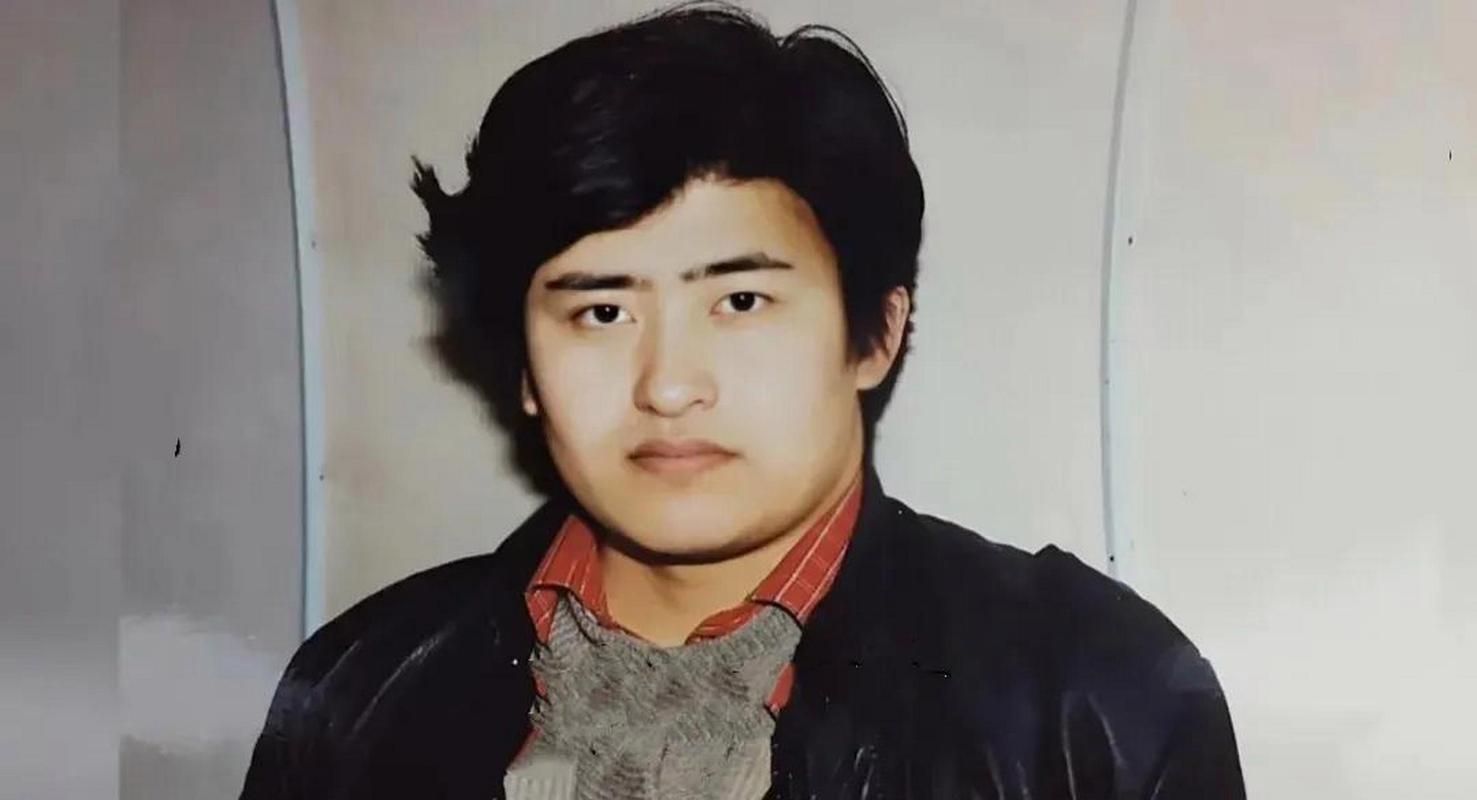

前几天翻到一张老照片,1993年的刘欢站在黄河边,背后是浑浊的河水,他手里握着歌词谱,眼睛亮得吓人。突然就懂了:为什么三十年后,还有人会在深夜循环这首歌?不是怀念过去,是那首歌里藏着最真的东西——对土地的爱,对生活的倔,还有每个普通中国人心里,那股九曲十八弯也压不垮的热血。

现在你打开音乐软件,搜九曲黄河,刘欢1993年的版本还在。前奏一起,黄河的水声好像又涌了过来,你闭上眼,会不会也看见那个秋天,在黄土塬上,有个男人唱得声嘶力竭,而几万人跟着他,把“母亲河”三个字,喊得震天响?