1987年的北京,冬天的风还带着点“文革”后的萧瑟,可胡同里的录音机里,已经开始传出不一样的新声音。那一年,25岁的刘欢站在了央视的镜头前,嗓音像一块烧红的碳,烫进了无数人的心里——他唱的少年壮志不言愁,后来成了几代人刻在DNA里的“时代强音”。

1987年:一首歌,一个时代的“出口”

说起来,1987年真是个特别的年份。改革开放刚摸着门道,年轻人脑子里装着“往前闯”的劲头,可社会上又飘着点迷茫。电视剧便衣警察播出时,不少人是守着电视机看的,剧情里刑警周志明的坎坷,像极了普通人在时代浪潮里的摸爬滚打。

可让大家没想到的是,比剧情更出圈的是片尾那首歌。作曲家雷蕾写着写着就哭了:“歌词里的‘金色盾牌,热血铸就’,得有个人唱出那种‘明知山有虎偏向虎山行’的劲儿。”当时找了几个歌手,都觉得差了点意思,直到导演尤小刚听到刘欢弹着钢琴唱样片——“他的嗓子不是‘完美’,但里面有股‘人味儿’,像身边大哥在跟你唠,可又带着股不服输的倔。”

刘欢当时还是中央音乐学院的老师,录少年壮志不言愁的时候,没想那么多。“就是觉得,这歌里写的是咱们老百姓自己的事,‘儿行千里母担忧’,‘峥嵘岁月何惧浮’,咱们那会儿谁没点‘为了理想拼一把’的心思?”他后来采访笑着说,唱到最后一句“为了亲爱的祖国和人民”时,录音棚的灯“啪”地灭了,大家摸着黑鼓掌,都觉得“心里的那点事儿,被这歌说明白了”。

刘欢:从“学院派”到“国民大哥”,他凭什么是“太阳”?

现在很多人提起刘欢,会想到好声音里的“导师”,或是春晚舞台上稳重的“大衣哥”。可1987年的他,不是这样。没有精致的造型,没有华丽的舞台,就一件普通的毛衣,抱着把吉他,站在灯光下就能把人“定住”。

他的“太阳”属性,从来不是靠包装堆出来的。首先是“真”——唱歌从不“演”,高兴了咧嘴笑,投入了闭眼哼,哪怕后来出了名,也总说“观众的眼睛是雪亮的,骗不了人”。当年录千万次的问,有导演建议他“加点颤音更时髦”,他直接摆手:“这歌是 asking(发问),颤什么音?”结果那首“悠悠的岁月,无尽的祈求”成了多少人的“白月光”。

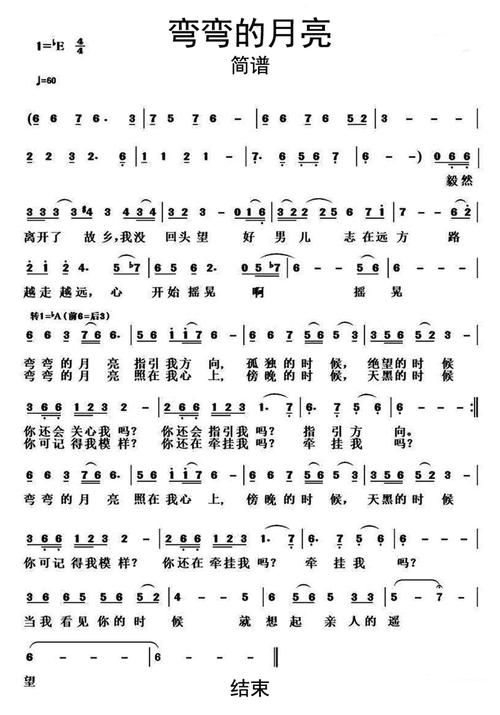

然后是“稳”。80年代的中国流行音乐,还带着“模仿”的痕迹,可刘欢从一开始就走自己的路。他唱弯弯的月亮时,没人想到能把民谣唱得那么“大气”;唱从头再来,把打工人的苦唱成了“拳头握在手里,眼神亮得吓人”。有次采访,记者问他“为什么不趁热度多上综艺”,他笑笑:“我嗓子是老天爷赏的饭,得给值得的歌留着。”

最关键的,是“暖”。1990年亚运会,他唱亚洲雄风,万人合唱时,他特地放慢速度,让后排观众也能跟上;汶川地震后,他连夜写了爱把爱传递,所有版税都捐了,却连个热搜都没买。有粉丝说:“听刘欢的歌,总觉得‘不管多难,明天太阳照样升起来’。”——这不就是“太阳”最该有的样子吗?

37年过去,为什么我们还在唱“心中的太阳”?

前阵子翻到一条1987年的旧视频,录像带都模糊了,可刘欢唱到“青春啊青春,美丽的时光”时,台下年轻人举着荧光棒跟着蹦,眼里闪着光。突然就懂了:为什么37年过去,我们依然觉得刘欢是“心中的太阳”?

因为他的歌里,藏着一个时代的“精气神”。80年代的“闯”,90年代的“拼”,新世纪的“追”,全被他揉进了歌声里。就像少年壮志不言愁,现在听起来还是那么有劲儿——不是打鸡血的“喊”,而是告诉你“生活再难,也别丢了那份‘不服输’的劲儿”。

也因为他这个人,活成了“靠谱”的代名词。在这个“流量至上”的年代,他依然守着“歌比人红”的执念;在大家都忙着“立人设”时,他却总说“我就是一个教书的,偶尔唱唱歌”。这种“不装”,反而让人更信服。

去年冬天,我去听刘欢的线下音乐会,台下有白发苍苍的老人,有带着孩子来的父母,还有不少00后。当少年壮志不言愁的前奏响起来时,全场一起唱的瞬间,我突然明白:1987年的那轮“太阳”,其实从来都没落下去。它就嵌在一代代人的歌里,每次唱起来,都觉得“嗯,日子再难,有歌,就有光”。

所以啊,1987年的刘欢,凭什么成了我们心中的“永恒太阳”?凭的是那股子“真”,那股子“暖”,还有那句“把心交给听众”的真心。这大概就是最好的答案,不是吗?