1980年初的北京,冬天总带着股凛冽的味道。圆明园附近的街角,总能看到个穿褪色棉袄的少年,怀里抱着把旧吉他,手指在琴弦上笨拙又认真地拨着。他叫刘欢,刚满14岁,脸上还带着点没褪尽的孩子气,可眼里的光,比琴箱上贴着的“音乐爱好者”几个字还要亮。

那时候的刘欢,还没机会站在万人瞩目的舞台上,甚至连个像样的演出机会都难找。他爱唱歌,爱得发疯——放学后揣着俩馒头就往圆明园跑,找片背风的空地,支起吉他就开始唱。唱当时流行的校园民谣,唱自己写的带点忧伤的小曲,偶尔也吼几句自己改编的西方摇滚。围观的人不多,三三两两的路人,有的停下来扔俩硬币,有的摇摇头匆匆走过,可他从没觉得尴尬。

“那时候哪管别人怎么想啊?”后来刘欢在采访里笑着提过,“就觉得嗓子痒,不唱难受。街头就是最大的舞台,风声、脚步声都是我的伴奏。”他记得有次唱校园的早晨,唱到“背着书包走进课堂”那几句,旁边一个扫街的大爷突然停下扫帚,跟着节奏晃了晃脑袋,等他唱完,大爷从兜里掏出两个热乎乎的烤红薯塞给他:“小伙子,唱得中听,吃个暖和暖和。”那红薯的甜,他记了很多年。

街头卖艺的日子苦,却也藏着最鲜活的音乐养分。他见过不同人的表情:有人听歌时眼里闪着光,像在回忆自己的青春;有人跟着轻轻哼,嘴角不自觉上扬;也有人皱着眉头嫌吵,可他偏偏要把声音唱得更大些——他觉得,好音乐就该有人听见,不管这人是谁。

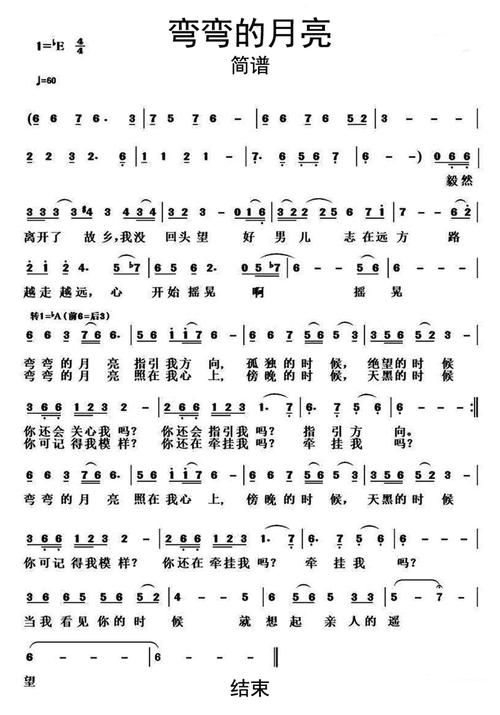

有次下着小雪,他的手指冻得几乎握不住琴弦,可正唱到弯弯的月亮的高音,突然觉得嗓子被什么东西堵住了。他停下来,低头看到琴箱前蹲着个小女孩,顶着一头乱糟糟的短发,眼睛一眨不眨地看着他,小手里攥着两毛钱,已经冻得通红。“叔叔,你是不是冷?”小女孩仰着脸问,“我妈妈说唱歌的人冷,就没力气唱了。”刘欢蹲下来,摸了摸她的头,把那两毛钱塞回她手里:“叔叔不冷,你看,叔叔还能唱更高呢!”那天他愣是用冻僵的嗓子,把那首歌飙到了最高音,小女孩拍着手跳起来,雪地里留下一串清脆的笑声。

有人说,14岁的街头卖艺,是刘欢“落魄”的过去。可他自己最清楚,那段日子比任何舞台都更像舞台——没有聚光灯,没有掌声雷动,却让他第一次懂了“音乐”二字的意义:不是为了让谁惊艳,不是为了赚多少钱,就是想把心里的声音,唱给愿意听的人听。

后来的故事我们都知道:他考上国际关系大学,却没放下音乐;他唱少年壮志不言愁,让无数人记住那醇厚又自带力量的嗓音;他站在春晚舞台上,成为几代人心里的“国民歌王”;他成了大学教授,把对音乐的热爱传给更多年轻人。可每一次被问起“成功的秘诀”,他总会想起那个14岁的冬天,想起圆明园的风雪,想起那个塞给他红薯的大爷,想起蹲在琴箱前的小女孩。

“你看,音乐这东西,从来都不是突然就发光的。”刘欢在一次综艺里感慨,“它得先在心里长一段时间,然后在某个没人的角落自己练,最后才能跑到台上去,照亮别人。”

如今再看14岁的刘欢在街头卖艺,哪里是什么“落魄”呢?那是梦想在风雪里冒出的第一棵芽,是所有热爱最本真的模样。或许我们每个人心里都藏着那么一把“旧吉他”,或许我们都在某个“街角”默默唱了很久的歌——但只要像当年的刘欢一样,眼里有光,心里有火,总有一天,那些藏在风里的歌声,会有人听见。毕竟,谁不是从那个卖艺的少年,一步步走到了自己的“万人舞台”上呢?