要说华语乐坛谁是“既定规则”的挑战者,华晨宇和刘欢这两个名字,几乎能跨越三十年被同时提起。一个站在主流舞台的顶端,却总在音乐的犄角旮旯里挖矿;一个被誉为“音乐教父”,早在二十年前就敢用世界音乐元素撞开流行的大门。这两人隔着时间的河流遥遥相望,相似的执拗却让他们的音乐轨迹意外地交织——华晨宇的“火星文化”,到底是年轻人的异想天开?还是刘欢当年埋下的“种子”,在新世纪破土发芽了?

被忽视的“传承”:他们都在做“不被定义”的音乐

熟悉刘欢的人都知道,他从不屑于给自己贴标签。上世纪90年代,当全国都在模仿港台流行风时,他用千万次的问把美声唱法嵌进摇滚,用从头再来用布鲁斯打底写工人故事;当好汉歌火遍大江南北时,他已经带着敦煌古乐的旋律去欧洲巡演,用英语改编虞姬叹,想让世界听见中国民歌的“颗粒感”。那时候有人说他“不务正业”,可他说:“音乐就像水,非得找个固定的形状框着吗?”

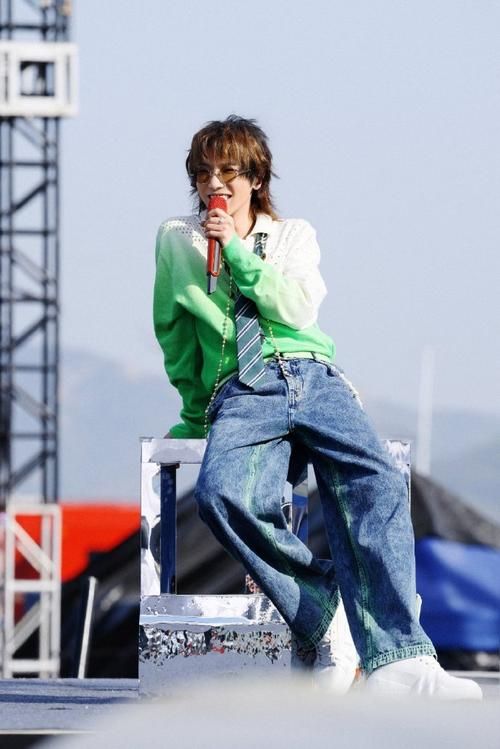

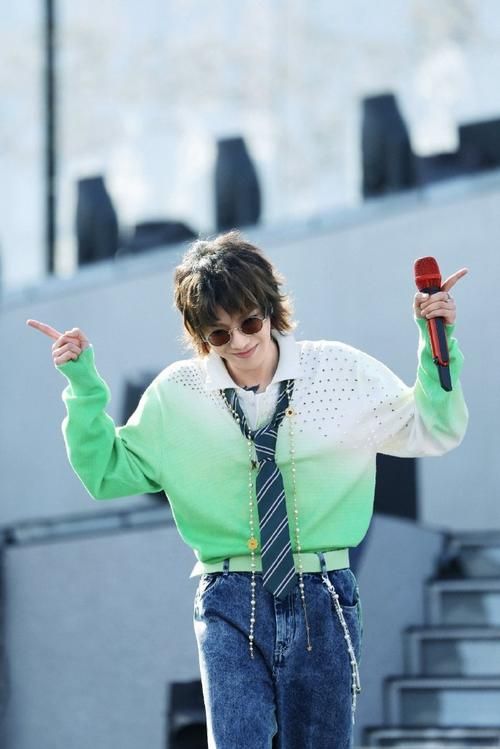

三十年后,华晨宇在歌手舞台上炸唱齐天时,弹幕里飘过“这到底是摇滚还是戏剧唱腔?”“编曲也太杂了吧”。但没人注意到,他和刘欢一样,都在撕开“流行音乐”的边界——华晨宇的好想爱这个世界啊用电子节拍写抑郁症患者的孤独,疯人院用金属乐包裹对“标签化”的反抗,斗牛里融入西班牙弗拉门戈的鼓点,甚至用童声合唱对抗成人世界的规则。这种“不按常理出牌”的劲儿,像极了当年被批“太先锋”的刘欢。

从技巧到“心气儿”:他们都在赌“听众的耳朵”

很多人说华晨宇是“技巧派”,高音、转音、编曲的堆砌像炫技;也有人念叨刘欢的“学院派”太讲究“章法”。但真正接触过音乐的人知道,这两个人骨子里都信一句话:技巧是工具,不是目的。

刘欢早期录弯弯的月亮,为了那句“孤独的影子”的颤音,在棚里泡了十几个小时——不是为了炫技,是想让“夜归人”的孤独感顺着音符钻进人心里。后来他做甄嬛传配乐,凤凰于飞里“旧梦依稀往 Serial 忆迷离”的拖腔,是他反复琢磨古人“长歌当哭”的意境,把昆曲的“润腔”和美声的“共鸣”揉在一起,让每个字都带着“岁月的包浆”。

华晨宇何尝不是如此?齐天里那句“凌云踏fei,王者为谁”,他特意用撕裂的唱法处理,不是飙高音,是想让孙悟空“不服天地”的桀骜劲儿撞进听众耳朵;我管你的副歌“哪来的勇气,我都懒得理”,看似随意的呐喊,其实是对“标准答案”的无声反抗——就像当年刘欢用弯弯的月亮对城市化浪潮里的乡愁发问,他们的“技巧”,从来都是为“情绪”服务的。

被误解的“野心”:他们敢走“没人敢走的路”

这两年华晨宇没少挨骂。有人说他“标新立异故作高深”,有人批评他的演唱会“太吵”“听不懂”。但翻翻刘欢的“黑历史历史”,会发现几乎一模一样:1990年亚运会上,他唱亚洲雄风被批“太激昂”,2008年奥运会主题曲候选时,他写的我和你最初也被认为“不够大气”;直到现在,还有人觉得他唱的山水组合“太实验,不像流行”。

可偏偏是这些“被质疑”的作品,成了时代的注脚。亚洲雄风点燃了90年代中国人的民族热情,我和你让世界听见中国音乐的“温柔”,而华晨宇的好想爱这个世界啊在抑郁症话题敏感时,用一首歌打开了大众对这个群体的共情,斗牛在动物保护争议声中,用音乐喊出“万物有灵”。他们的“野心”从不是为了“特立独行”,而是想在流水线生产的音乐里,给真正的思考和情感留个位置。

音乐的“火”,从来不怕被误解

去年华晨宇在歌手总决赛唱没离开过,有人听出了林志炫的影子,有人说是迈克尔·杰克逊的致敬。但镜头扫过观众席,70多岁的刘欢跟着旋律轻轻点头,那一刻突然明白:真正的好音乐,从来不怕时间的检验——它会像刘欢当年在故宫录的故宫的记忆一样,带着岁月的厚重;也会像华晨宇在火星演唱会上唱的降临一样,带着未来的锐气。

说到底,从刘欢到华晨宇,他们都在做同一件事:告诉所有人“音乐可以不是这样的”。刘欢用三十年证明,“流行”和“实验”可以握手言和;华晨宇用十年时间,让“火星文化”从小众标签变成年轻人的一种态度。这或许就是华语乐坛最珍贵的传承——不是模仿前辈的步子,而是接过他们“敢想敢做”的勇气,在音乐的旷野上,继续往前跑。

所以下次再有人说华晨宇“太疯魔”,不妨想想刘欢当年那句:“你们说我太叛逆?我只是想让音乐‘活’起来。”毕竟能让听众心跳加速、让行业思考未来的音乐,从来都不缺少“争议”——它缺少的,是像刘欢和华晨宇这样,敢“赌”一把的真心人。