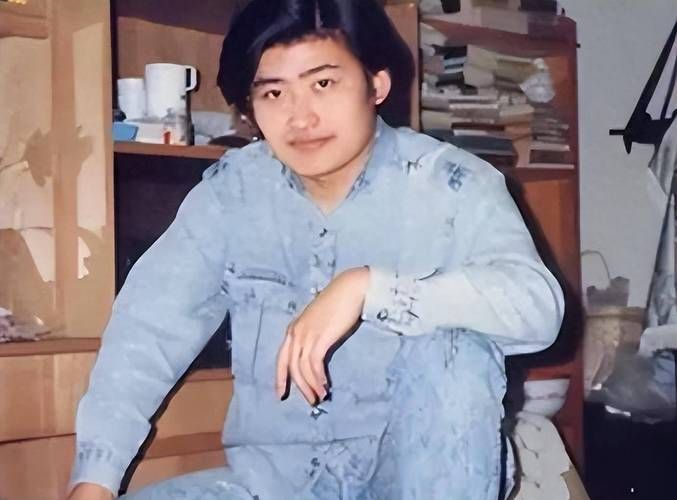

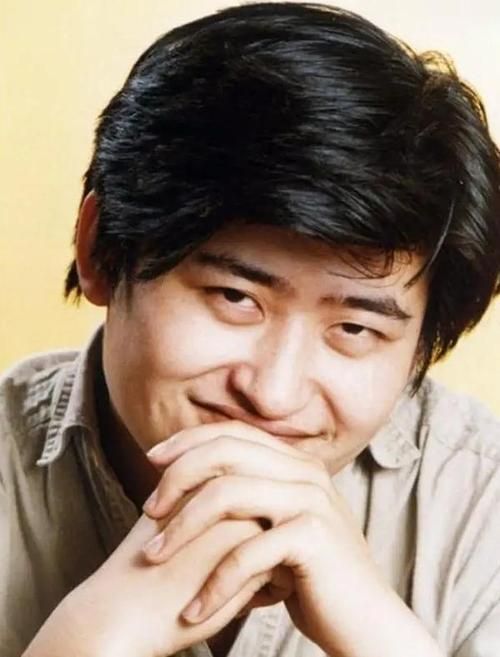

要说娱乐圈里谁能让“鸽”字自带滤镜,不少观众第一反应可能会是刘欢。

这位唱了好汉歌能让人跟着吼“大河向东流”,唱了弯弯的月亮能让整个80年代集体安静的“歌坛常青树”,这些年没少被网友调侃“鸽王”——演唱会鸽、活动鸽,甚至连综艺录制片鸽都成了家常便饭。可奇怪的是,没人真骂他“耍大牌”,反而一句“理解刘欢”成了常态。这到底是为什么?他的“鸽”,到底和其他艺人的爽约有什么不一样?

从“实力派”到“鸽王”:刘欢的“鸽”从来不是临时起意

提到刘欢,很多人的第一标签是“实力派”“音乐教父”。但很少有人注意,他从业40年,公开的“鸽”事件掰着手指都能数过来,且几乎每一次都站得住脚。

比如2019年歌手总决赛,他因突发“面瘫”紧急退赛,当时网上铺天盖地都是“心疼”,没人质疑他“放鸽子”。后来康复接受采访,他笑着说:“我当时右边脸完全动不了,连嘴都张不开,怎么唱歌?”这种对舞台的敬畏,让他的“鸽”反而成了对观众的另一种负责——与其带着遗憾上场,不如等状态最好的时候再见面。

还有2022年北京冬奥会开幕式,他原定在雪花环节献唱,却因突发身体不适缺席。有人惋惜,但更多人记得他事后那句:“我对自己有要求,要么不唱,要唱就拿出最好的状态。”这种“不将就”的态度,在流量至上的娱乐圈,反而成了稀缺品。

娱乐圈的“鸽”为什么分两种?背后藏着观众对不同艺人的期待

为什么同样是“鸽”,有些艺人会被骂上热搜,刘欢却能收获一片体谅?细究下来,其实是观众对不同艺人的“期待值”在起作用。

对流量明星而言,“鸽”往往被解读为“职业态度问题”。比如演唱会临场取消、活动无故爽约,背后可能是行程冲突、状态下滑,甚至是对观众的敷衍。这类“鸽”消耗的是观众的信任,久而久之,“爱豆”的人设也就崩了。

但对刘欢这样的“艺术家”来说,“鸽”更像是对专业的坚守。他唱过的歌,几乎首首是经典,背后是对作品的打磨、对舞台的尊重。观众知道,他不是不想来,而是不能“凑合”。就像他曾说的:“音乐是我的命,我不能拿命开玩笑。”这种把专业当信仰的态度,让他的“鸽”成了“对自己负责,也对观众负责”的代名词。

越是浮躁的时代,越需要刘欢这样的“不将就”的“鸽王”

这几年,娱乐圈的节奏快得像个不停转的陀螺:今天你官宣演唱会,明天我上热搜引流,仿佛只要保持曝光率,就能稳住“流量密码”。可刘欢偏不。他这几年很少接综艺,不搞热搜营销,就连给电影唱主题曲,也要花几个月时间琢磨剧本、理解角色。

有人说他“佛系”,但圈内人都知道,这是一种“清醒”。在所有人都追求“多快好省”时,他选择“慢”——慢下来打磨作品,慢下来照顾身体,慢下来拒绝“商业至上”的裹挟。这种“慢”,反而让他成了娱乐圈的“异类”,也成了观众心里的“定海神针”。

说到底,刘欢的“鸽”,不是违约,而是一种“反内卷”的坚守。在这个连吃饭都要发博、连呼吸都要营销的时代,他用自己的方式告诉我们:真正的实力,从来不怕被“鸽”;真正的尊重,是拿出最好的作品见观众。下次再有人说刘欢“鸽”,或许我们可以反问一句:如果这样的“鸽”,能换来更多经典的好作品,你愿意等吗?