演唱会现场的大灯暗下去时,没人知道接下来会发生什么。钢琴前坐着的刘欢穿着简单的黑色衬衫,手指在琴键上轻轻按了个和弦,没有多余的铺垫,开口就是那句“风在唱,雪在飘”,声音像是从山谷里飘出来的,带着岁月的粗粝,却又裹着一层薄雾般的温柔。

前排有个姑娘低着头,肩膀开始轻轻抖动;后排的小伙子攥着手机,屏幕上反射着他通红的眼眶;就连见惯了大场面的音响师,都忘了调音,麦克风里传来他下意识吸鼻子的声音。当唱到“雪线之下是故乡,故乡有未嫁的姑娘”时,刘欢的声音突然哽了一下,他抬手抹了把脸,再开口时,带着明显的鼻音——那天,全场没一个人想起鼓掌,所有人都沉浸在那片“雪线”里,像被抽空了力气,却又心里发暖。

雪线不是“神坛上的歌”,是刘欢压在箱底的“私藏”

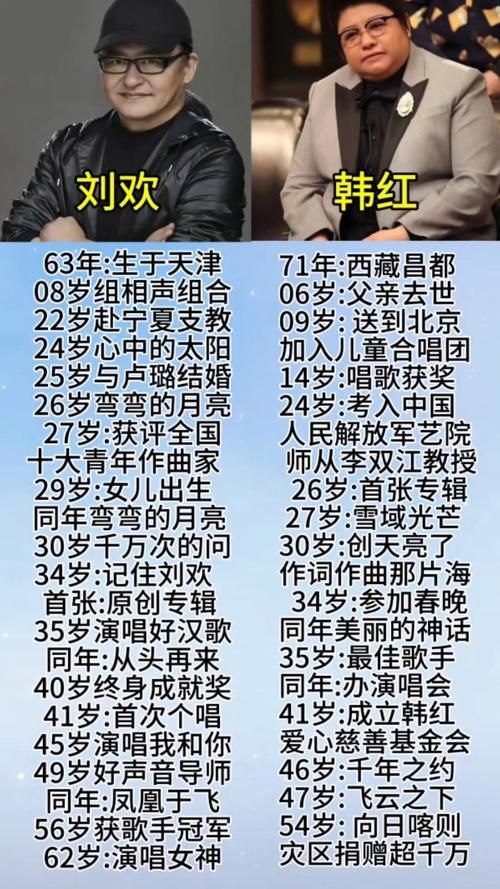

很多年轻观众第一次听雪线时,都会下意识问:“这歌为什么没火?”毕竟比起好汉歌的激昂、从头再来的励志,雪线太安静了——没有华丽的转音,没有抓耳的旋律,甚至连歌词都带着点“不合时宜”的朴素。但它偏偏是刘欢最珍视的歌之一。

90年代初,刘欢刚从中央音乐学院毕业,跟着剧组跑青藏高原采风。有天晚上在帐篷里,听见当地牧民哼一首古老的牧歌,调子简单得像雪地的脚印,却一遍遍地绕在心头。他把这调子记下来,填上自己写的词,“雪线”这个意象,就是当时站在海拔5000米的垭口,看着远处的雪山和脚下的草原突然蹦出来的:“雪线是什么?是地理上的分界线,也是心里过不去的坎——有些人越过去就是春天,有些人站在那儿,一辈子都回不了头。”

歌写好后,他试唱过几次,但总觉得不对劲。“后来在青海玉树,遇见个老奶奶,她儿子十几年前去外面打工,再没回来。我唱给她听,她听着听着就哭了,说‘这唱的就是我家老二啊’。那一刻我突然明白,这歌不需要技巧,只需要把心里那片雪原原封不动地搬出来就行。”所以后来录雪线,他拒绝了所有和声编曲,就一把钢琴,加自己的原声,唱得像在给远方的亲人写信。

“听哭了”的不是歌,是藏进旋律里的“我们”

为什么30年后,这首歌还能让全场落泪?因为“雪线”从来不只是歌里的雪山,也是每个人心里的那道坎。

现场有个70多岁的老先生,是特地从内蒙古赶来的,他说自己年轻时修铁路,在阿尔山冻掉了一根手指,“当年就想等通车了就回家看娘,结果娘没等到…今天听到‘雪线之下是故乡’,就像看见娘站在村口等我,手里的棉袄还在冒热气。”旁边坐着的00后女孩,哭着发朋友圈:“我总嫌爸妈唠叨,今天突然懂了,他们不是想管我,是怕我走远了,找不到回‘雪线以下’的路。”

刘欢在后台采访时说,自己每次唱雪线都会想起这些事。“音乐最厉害的地方,就是能把不同时空的人拴到一起。台上唱的人想起30年前的青藏高原,台下听的人想起自己的故乡、自己的亲人、那个没追上的梦——我们哭的不是歌,是突然被戳中的那个‘自己’。”

好歌从不怕“老”,怕的是被藏起来

这些年,总有人说“老歌没人听了”“神曲才能火”。但刘欢的雪线用最朴素的方式打了这些人的脸:真正的好歌,从来不怕“老”,怕的是被藏在流量里,被遗忘。

就像那天演唱会结束后,有个观众在留言本上写:“谢谢你,刘欢老师。我十年没回过老家了,听完这首歌,我买了明天的车票。”而刘欢看到这句话,只是笑了笑,在旁边回了一句:“雪线永远在那里,想家了,就回去看看。”

所以啊,别再问“为什么老歌能打动人了”——因为它们藏着人生的重量,装着记忆的温度,更藏着我们没敢说出口的“我想家了”。就像雪线里唱的,“风会停,雪会化,但心里的线,永远都在。”

(下次你难过的时候,不妨去听听雪线。不用想为什么,就当是刘欢在给你讲一个,关于雪原、关于故乡、关于回家的故事。)