华语乐坛像一棵老榕树,根须扎在几代人的青春里,而刘欢、陈奕迅、周杰伦,恰好是撑起这片绿荫的三棵最粗的枝干。有人掰着指头算奖项,有人盯着唱片销量,还有人翻出他们早年的采访各执一词——但说到底,我们争论的从来不是“谁更厉害”,而是三个站在不同维度的人,如何用音乐刻下了一个时代的印记。

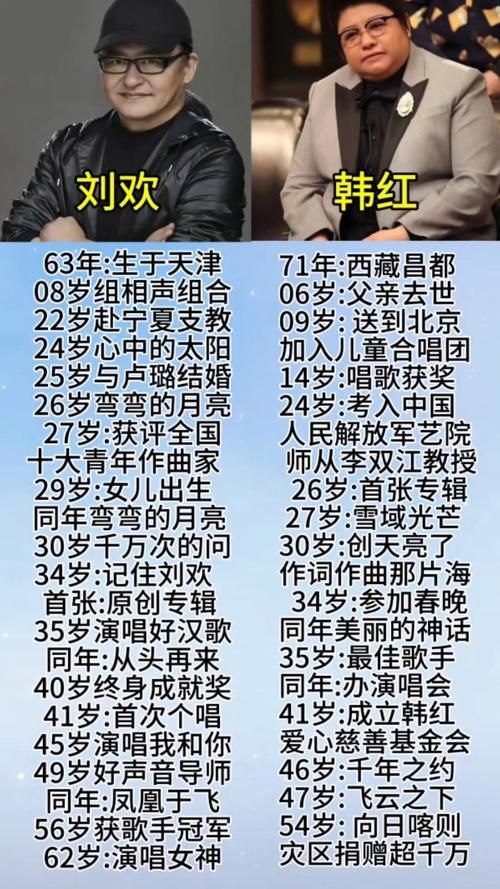

刘欢:不是“歌神”,是“活着的教科书”

提到刘欢,很多人的第一反应是“好汉歌里‘大河向东流’那嗓儿”,或是我是歌手里稳如泰山的导师形象。但如果只把他看作“唱功派”,就太小瞧这位“活着的音乐活化石”了。

1987年,刘欢为电视剧便衣警察唱了少年壮志不言愁,那会儿他还是个中央音乐学院的青年教师,歌声里却已经有了超越年龄的厚重——不是靠技巧堆砌,而是把对土地、对时代的理解揉进了每一个音符。后来弯弯的月亮火遍大江南北,连村口卖烧饼的大妈都能跟着哼两句,却很少有人知道,这首歌的编曲里藏着他对民歌交响化的尝试:前奏的笛子一响,像把江南水雾都搬进了录音棚,而他的声线就像一叶扁舟,在古典与流行的交界处稳稳漂着。

真正的“刘欢式输出”是潜移默化的。他唱千万次地问,没有用撕心裂肺的唱法,却让每个听到“千万里,我追寻着我的爱”的人鼻子发酸;为北京欢迎你写的词儿,没有华丽辞藻,却把“我家大门常打开”的 hospitality 写进了DNA。更难得的是,他从不端着“艺术家”的架子——在综艺里给年轻歌手递话筒,会被逗得哈哈大笑;讲起声乐原理,能从贝多芬的欢乐颂突然跳到陕北信天游。

有人说他“没接过太多商业代言”,可他给狮子王辛巴配的中文配音,多少年过去仍是顶级;“有人说他“传歌不传唱”,但好汉歌的旋律一响,谁又能跟着不唱?他的厉害从不在于“流量”,而在于只要一开口,你就知道:这是华语乐坛的“压舱石”,谁也替代不了。

陈奕迅:不是“歌神”,是“故事的搬运工”

如果说刘欢是教科书,那陈奕迅就是“故事便利店”——你不管在人生的哪个路口,总能从他的歌里找到一句“我懂你”。

1997年,陈奕迅出了第一张专辑陈奕迅,没多少人留意。直到K歌之王火遍街头巷尾,大家才发现这个“穿着花衬衫的胖子”唱歌时眼睛会发亮——十年里“如果那两个字没有颤抖,我不会发现我难受”,简直是把每个分手人的心掰开给你看;后来富士山下里“谁能凭爱意要富士山私有”,连日本歌迷都感叹“这才是写给大人的情歌”。

他的“不可替代”在于“细节控”。唱淘汰时,他会把尾音处理得像叹息,好像刚从一段失败的关系里逃出来;唱浮夸时,从“有人问我,我就会讲,但是无人来”到“快要到不得不要,不.identity不倒,那世人为何要笑”,情绪像爬山一样慢慢爬到顶,再“轰”地一声砸下来——不是飙高音,而是让你相信,他就是那个在舞台上“疯魔”的小人物。

更绝的是,他能把别人的故事唱成自己的。林夕写的爱情转移,他唱出“恋爱中重要的事,可能没有发生在约会的那日”时,你都觉得他刚经历过一段“从热恋到平淡”的婚姻;黄伟文的苦瓜,他把“青春的快餐只要求快不理哪一家”唱得像个吃货,却让你想起年轻时为了赶地铁错过早餐的自己。

有人说他“唱的是市井情爱”,可那“市井”里藏着最真实的人生——KTV里,十年是必点曲目;单车能让在外打拼的听着听着就红了眼;就连陪你度过漫长岁月,都能变成长辈手机里的铃声。陈奕迅的厉害在于,他不追求“传世”,只做“传情”,他的歌是普通人的“人生BGM”,怎么听都不腻。

周杰伦:不是“天才”,是“流行音乐的“造梦机””

2000年,Jay专辑横空出世,主打歌可爱女人开头一句“噢~可爱女人,温柔的让我心疼”,让整个华语乐坛都懵了:这小子唱歌含糊不清,曲风还带着R&B,谁会买啊?

结果呢?这张专辑卖了50万张,改写了华语流行音乐的规则。后来的双截棍把中国风玩得飞起,“习武之人切记,仁者无敌”;七里香里“雨下整夜,我的爱溢出就像雨水”,连中学生抄歌词都当文艺范儿;青花瓷直接让语文课本新增了“天青色等烟雨,而我在等你”,周杰伦的“周杰伦式创新”来得猝不及防——别人玩的是“流行”,他玩的是“怎么让流行变成潮流”。

他的“不可替代”在于“打破常规”。明明是古典乐科班出身,却把土耳其进行曲改成我的地盘;明明唱的是稻香,却在歌词里写“回家吧,回到最初的美好”,治愈了多少“996”的打工人;明明自己长得像邻家大哥,却总能在MV里演起忍者半兽人的中二少年——他的音乐从不是“高高在上”的,而是像一块巧克力,外面是甜的流行风,咬开就是惊喜的“周杰伦馅儿”。

有人说他“江郎才尽”,可Mojito一出,夏天还是那个夏天;最伟大的作品里,他把前世今生的艺术情怀写成“哥本哈根带走了我夜的所有”,照样登顶各大音乐榜单。他的厉害从不是“灵感不枯竭”,而是“他定义的潮流,别人永远在追赶”——他不是天才,他只是个“做梦的人”,而华语乐坛很幸运,被他吵醒了二十年。

我们到底在争论什么?

刘欢的“厚重”,陈奕迅的“细腻”,周杰伦的“惊艳”——本不是同一个赛道的人,却被放进“华语乐坛TOP1”的格子里打擂台。但其实,当我们争论“谁更厉害”时,争论的是“音乐的终极标准是什么”:是技巧?是情感?还是创新?

但答案早藏在每个人的歌单里。打工路上需要陈奕迅的稳稳的幸福,KTV里吼着周杰伦的双截棍假装自己是侠客,深夜emo时听刘欢的从头再来默默擦眼泪——他们从不是“竞争对手”,而是华语乐坛给我们搭的“三脚凳”,缺了谁,我们都坐不稳。

所以,别再争论了。真正的“歌神”,从不是排行榜上数字第一的人,而是那些在某个深夜、某次聚会、某段人生的路口,一句歌词就让你红了眼眶的人。就像老榕树的三根枝桠,向不同的方向生长,却共同为我们撑起了整个华语乐坛的夏天。

(对了,你手机里最常听他们三人的哪首歌?评论区聊聊,说不定能找到“同频的人”。)