你有没有发现,现在提到“音乐宗师”四个字,很多人第一个想到的还是刘欢?他没参加过几档综艺,很少上热搜,甚至连社交媒体都几乎没互动,可只要他的歌声一响,不管是好汉歌里的“大河向东流”,还是千万次的问里的“名月当空红旗飘”,总能瞬间把人拽进那个属于音乐的黄金年代。

有人说他是“活着的音乐教科书”,有人说他“把歌唱成了艺术”,可要是问他凭什么“笑傲江湖”,恐怕连刘欢自己都会摆摆手:“我就是个爱唱歌的。”可这“爱唱歌”三个字,背后藏着的故事,才真正配得上“笑傲”这两个字的分量。

先说说“江湖”的起点:他手里的麦克风,从不为名利低头

你敢信吗?80年代的刘欢,已经是能把体育馆挤爆的“顶流歌手”。1987年,他唱少年壮志不言愁,主题曲一响,全国都知道了这位“厚嗓”歌手;1992年,北京奥运会申办主题歌好运来还是好汉歌?错,是弯弯的月亮的编曲里,他探索着中国流行音乐的更多可能。可那时候的“顶流”,早早就看透了娱乐圈的“江湖规则” —— 有人靠炒作走红,有人靠包装上位,而他偏偏选了条最难的路:把心扑在音乐本身上。

记得90年代有次演出,主办方非要他加唱几首“口水歌”,还塞给他厚厚一叠合同,说“唱这个才能火”。刘欢直接把合同推回去:“我唱歌,是想让人记住旋律,不是记住名字。”后来有记者问他后不后悔,他笑着说:“人这辈子能做好一件事就够了,我这‘一件事’,就是让每个音符都有分量。”

这大概就是他“笑傲”的底气 —— 从不为外界的浮华动摇,手里的麦克风,永远只尊重音乐本身。

再聊聊“笑傲”的底气:他带的不是徒弟,是整个中国音乐的未来

很多人不知道,刘欢的学生名单,能写满半张A4纸:那英、孙楠、韩红、韩磊……这些如今在乐坛呼风唤雨的“大咖”,当年提到刘欢,都得恭恭敬敬喊一声“老师”。但比起“徒弟”这个称呼,他更愿意说自己是个“铺路者”。

在我是歌手的舞台上,他帮年轻歌手改编歌曲,能花一整晚研究和弦走向;在中国好声音当导师,从不会只说“唱得不错”,而是指着乐谱说:“这里你换一个气口,情感会更细腻。”有次新人歌手紧张得忘词,他没批评,反而走上前拍拍对方肩膀:“没关系,音乐是活的,跟着感觉来,我在后面给你托着。”

更难得的是,他从没有“宗师”的架子。有次后台遇到个小歌手,拿着自己写的歌想请教,他正准备演出,连妆都没卸,就戴着假发坐在角落里,逐句帮对方分析旋律走向。那歌手后来回忆:“刘老师跟我说,‘别怕别人说你的歌太杂,能把不同风格揉到一起,才是本事’。这句话,我记到现在。”

你以为这就是他全部的“江湖”了?不,他真正的“笑傲”,是把“江湖”的规则,改成了“成就彼此”。

最后说说“江湖”的真相:他的“傲”,是对音乐的敬畏,不是对世故的傲慢

有次采访,记者问他:“现在那么多流量歌手,靠短视频就能火,您怎么看?”刘欢沉默了一下,说:“我从不觉得火有什么不好,但音乐要是只剩下了‘火’,那它就死了。”

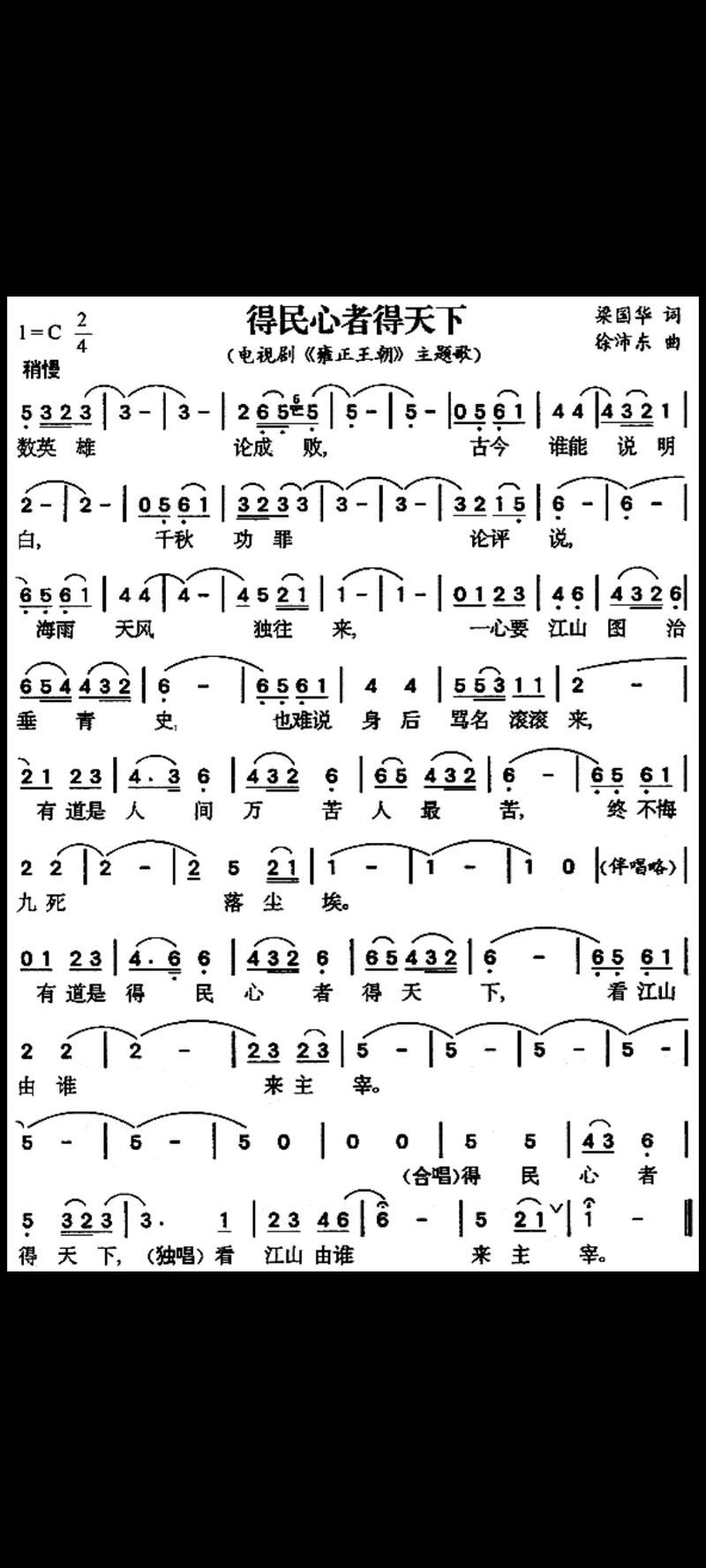

他的“傲”,从不是看不起谁,而是对音乐近乎偏执的敬畏。唱好汉歌时,他为了找到“江湖气息”,专门去听老艺人唱民歌,练得嗓子都哑了;录凤凰于飞时,他要求交响乐团每件乐器都要“有呼吸”,录音师说“差不多就行了”,他却说:“音乐差一点都不行,听众是能听出来的。”

这种“傲”,让他能几十年如一日地保持“初心”—— 不追逐潮流,只追随内心的旋律。现在的娱乐圈,变化快得让人眼花,可刘欢的歌,却像陈年的酒,越听越有味道。为什么?因为他唱的不是歌,是对音乐的热爱,是对听众的尊重,是对这个“江湖”最真诚的坚守。

所以你问,刘欢老师凭什么笑傲江湖?凭的是他从来不为名利低头,凭的是他真心实意带后辈,凭的是他对音乐的敬畏,从来半点不敢敷衍。

现在的娱乐圈,不缺“红人”,缺的是这样“把歌唱进心里”的人。也难怪不管过去多少年,我们提起刘欢,还是会觉得—— 他是那个真正在“江湖”里,凭着一身真本事,活得明白、唱得踏实的“老炮儿”。

毕竟,真正的江湖,从来不是靠流量和炒作堆出来的,而是像刘欢这样,用一辈子,把一件事做到极致,自然就成了“笑傲”的那个人。