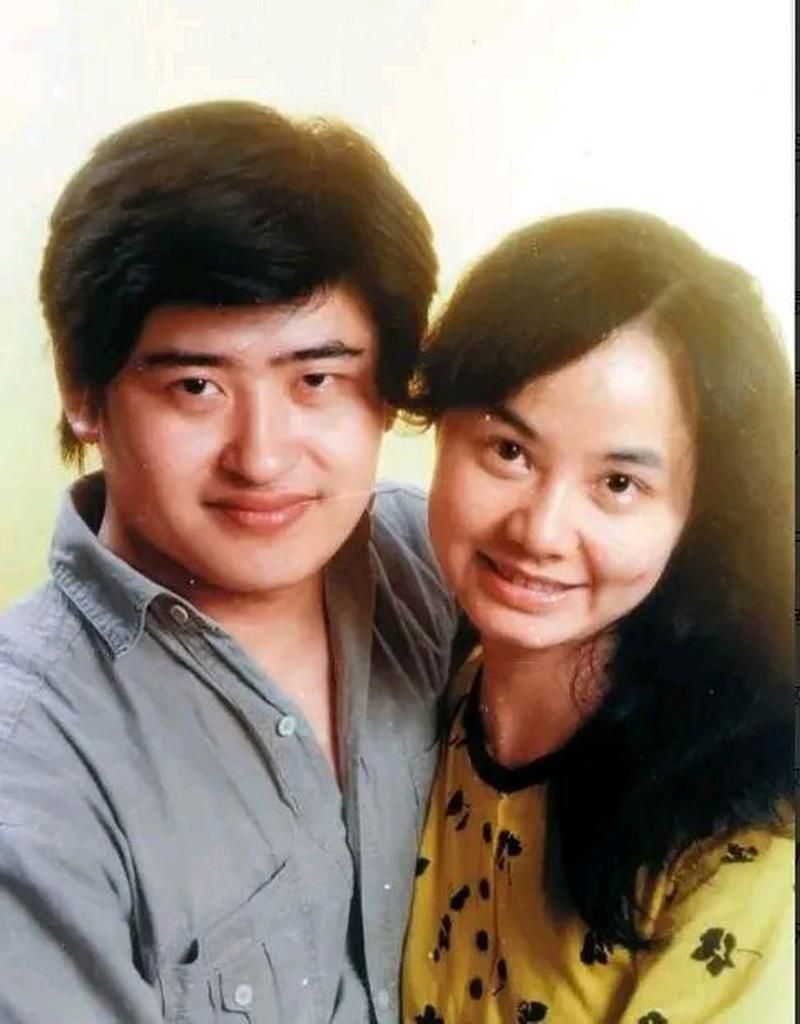

打开任何搜索引擎输入“刘欢”,页面的下拉框总会跟着跳出一串带着“老婆”的关键词——“刘欢老婆图片”“刘欢妻子卢璐”“刘欢老婆年轻照”。

奇怪的是,这位从未主动蹭过热度、连公开露面都屈指可数的女人,为什么十几年过去,始终有人惦记着她的照片?

难道只是为了看一张“明星妻子”的容颜?或许,答案藏在那些比旋律更漫长的故事里,藏在一个男人从“校园歌神”到“国民音乐人”的路上,那个始终站在他身后,却很少被镜头聚焦的女人——卢璐。

80年代中央音乐学院的琴房:比少年壮志不言愁更早的“和声”

要说刘欢和卢璐的故事,得从上世纪80年代的北京中央音乐学院说起。

那时候的刘欢,已经是校园里的“风云人物”:个子高、嗓音亮,抱着吉他唱故乡的云能点燃整个礼堂,写歌时总在琴房待到深夜,裤脚沾着灰却眼里有光。而卢璐,是比他低几届的学妹,主修钢琴,性格像她的琴键一样沉稳,扎着马尾辫,坐在琴房角落改谱子时,连呼吸都放得很轻。

两人第一次“正式”碰面,是在学院的“五四文艺汇演”后台。刘欢抱着吉他蹲在楼梯间改歌词,卢璐端着一杯热水路过,停下来听了一会,小声说:“这个和弦换成小调会不会更细腻?”刘欢愣了一下,抬头看见她清澈的眼睛,突然忘了歌词。

后来刘欢在采访里笑着说:“她那时不像个学妹,倒像个‘音乐导师’。” 但没人知道,就是那次“和弦建议”,让两个热爱音乐的灵魂,在琴房的灯光里慢慢靠近。

再后来,刘欢写了少年壮志不言愁,歌词里有“几度风雨几度春秋”,旋律里藏着少年意气。而卢璐,成了他第一个听众——在没人的琴房,她用钢琴给他伴奏,手指落在黑白键上,像在给他的梦想“打着拍子”。

当“音乐火种”遇上生活风雨:她把“聚光灯”换成了“小台灯”

刘欢真正火遍全国,是1987年为电视剧便衣警察唱少年壮志不言愁。电视里,他穿着朴素的夹克,眼神坚定,唱到“金色盾牌,热血铸就”时,全国观众都记住了这个声音。

但火了之后的刘欢,并没有迎来想象中的“坦途”。90年代初,他因为体重暴增到220斤,被医生警告“再唱下去命就没了”;音乐风格从摇滚转向民谣,被质疑“不如以前有冲劲”;甚至有段时间,他躲在老家山西,连电话都不敢接,怕被“追债”的唱片公司堵门。

那时候的卢璐,刚刚从中央音乐学院毕业,成了北京电视台的一名主持人,本可以有自己的事业舞台,却突然推掉了所有外派机会,回到刘欢身边。

“别人都说我傻,放弃大好前程陪他‘过苦日子’。”后来卢璐在一次访谈里轻描淡写地说,“但我知道,他不是‘过苦日子’,是在等‘火种’重新燃起来。”

她做的第一件事,是把家里的客厅改成了“小型健身房”——每天早上5点拽着220斤的刘欢跑步,晚上给他做低油低盐的饭菜;刘欢写歌到深夜,她就坐在旁边的沙发上改主持稿,台灯的光柔和地落在两人身上,像一幅安静的画。

有次刘欢在录音棚累到崩溃,把谱子摔在地上说“我不唱了”。卢璐没说话,默默捡起谱子,用钢琴弹了一段旋律——正是当年琴房里他写的少年壮志不言愁的前奏。刘欢的眼泪突然掉了下来,他知道,这团“火种”,她一直替他护着。

为什么我们总在找“卢璐的图片”?因为我们想看“爱情最稳妥的样子”

刘欢重新回到舞台,已经是90年代末了。他瘦了80斤,唱好汉歌时依旧豪迈,眼角的皱纹却多了几分岁月的沉淀。而卢璐,慢慢从“台前”走向“幕后”——她成了他的“音乐助理”,帮他整理乐谱,对接唱片公司,甚至在他和导演吵架时,冷静地“翻译”他的想法:“他不是要较劲,是对音乐有要求。”

从那以后,刘欢的每一次亮相,身边几乎都有卢璐。但奇怪的是,她很少主动站到镜头前——要么是站在舞台角落,用口型提醒他“气息稳一点”,要么是走红毯时,轻轻拽一下他过于宽大的衣角。

偶尔被人拍到的“生活照”里,她永远是素颜,穿着简单的棉质长裙,手里拎着菜篮子,和菜市场里的普通女人没什么两样。但只要你仔细看,会发现她看刘欢的眼神,永远像当年琴房里那样,带着温柔的笃定。

或许,这就是大家总搜“刘欢老婆图片”的原因吧?

在这个“秀恩爱才能上热搜”的时代,我们见惯了明星夫妻的“人设崩塌”和“聚散离合”,反而会怀念刘欢和卢璐这样“不秀却长久”的感情——没有轰轰烈烈的官宣,只有柴米油盐里的相互扶持;没有刻意打造的“完美夫妻”,只有生活细节里的默契和懂得。

就像刘欢在一次采访里说的:“别人看我是‘音乐大师’,但我知道,我只是个幸运的男人——有人愿意把聚光灯换成小台灯,陪你把梦想熬成汤。”

所以,当你在搜“刘欢老婆图片”时,你找的可能不是一张“惊艳的旧照”,而是一个关于“爱情”的答案——在娱乐圈的浮浮沉沉里,有没有一种感情,能抵挡名利诱惑,能穿过岁月风雨,能像老歌一样,越听越有味道?

答案或许就藏在那些“模糊的生活照”里:一个梳马尾的女人站在琴房里,一个男人回头望她,眼里有光。

那光,比任何舞台灯光,都更温暖。