夜深了,北京胡同的月光越过青瓦,静静洒在斑驳的砖墙上。当"老地方"三个字从刘欢嘴里带着暖意吐出时,你是否也曾好奇,这个承载了他半生音乐密码的角落,究竟藏着多少京城旧事?那里不仅有他蹒跚学步的足迹,更有无数个音符在时光里生根发芽。

胡同里的摇篮曲,是京韵流淌的血脉

刘欢出生在赵登禹路附近的老胡同四合院,灰墙黛瓦间回荡着最纯正的京腔韵律。父亲是京胡能手,琴弓拉动时,整个院子都浸在丝弦的震颤里。"小时候,我总爱趴在窗边看父亲拉琴,听那胡音在巷子里打转转。"刘欢在欢歌如洗里写道。邻居张大爷的嗓门更是胡同一景,晾衣绳搭出的歌台,成了刘欢最早的"舞台"——"那小崽子,一开嗓儿,连树上的雀鸟都安静了!"张大爷的笑骂,如今成了刘欢记忆里最珍贵的"打赏"。谁能想到,四合院屋檐下滴落的雨水,日后竟成了弯弯的月亮里那抹乡愁的注脚?

歌厅驻唱的灯火,淬炼出殿堂级的嘶哑

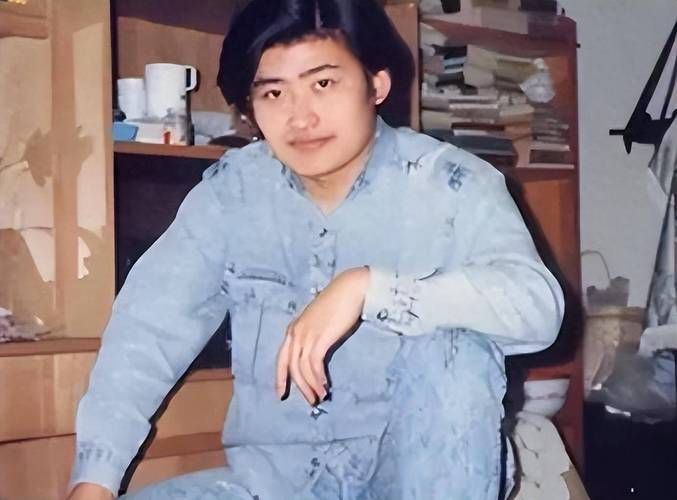

80年代末的北京饭店夜总会,霓虹闪烁间藏着刘欢音乐的淬火之地。每晚八点,灯光扫过琴键,他蜷在钢琴后,用沙哑的嗓音唱着少年壮志不言愁。观众席里挤着北漂的乐手、赶稿的记者,甚至偷偷来听歌的文艺圈大腕。"有次唱到高音,琴弦都震得发颤,台下一个戴墨镜的猛拍桌子——后来才知道那是唱故乡的云的费玉清!"刘欢笑着回忆。歌厅的灯光是严格的考官,观众席的掌声是真实的温度。正是在这"老地方"的喧嚣与沉寂里,他练就了穿透时空的声线,将好汉歌的豪情唱进了千家万户,也把千万次问的哲思刻进了时代记忆。

舞台与讲台的双城记,从胡同走向星辰大海

当国际舞台的聚光灯追着他走时,刘欢总能听见胡同深处传来的召唤。他给母校汇文中学学生上声乐课时,会突然唱起童年时胡同里学的童谣:"您想啊,艺术的根扎在哪儿?就在这油盐酱醋的烟火气里!"拍摄中国好声音时,选手在后台紧张得手心冒汗,他拍拍对方肩膀:"当年我在歌厅唱砸了,端盘子端到天亮——老地方教我的,是输也要输得响亮!"从胡同口到鸟巢,从歌厅阶梯到世界音乐殿堂,刘欢用生命证明:真正能震颤灵魂的,永远是那些刻在骨子里的"老地方"回响。

当我们在刘欢的歌声里沉醉时,何曾想过每个音符都是胡同里的回响?那间四合院的旧窗台、歌厅里泛黄的歌单、讲台上学生亮晶晶的眼,都是他永不褪色的艺术根脉。刘欢用从头再来告诉世界:灵魂的坐标,永远指向故乡方向。他的故事提醒每一个追梦人:无论走多远,别忘了照亮你出发的那盏灯——它或许就藏在,你心底最温暖的"老地方"。